1 伏在断層の想定

災害対策にあたっては、想定される最悪の事態に備えておくことが重要です。「第三次地震被害想定」は、今後の地震対策を進める前提とするべく、最新の調査や過去の大震災の経験をもとに、札幌で発生する可能性があり、最大級の被害をもたらす地震を設置して想定される最悪の被害を示したものです。

東日本大震災を経験された防災士と消防士が協力監修された、あかまる防災カバンには他の非常持ち出し袋などにはない防災携帯用除水器や簡易トイレなど、いざという時に必要になる用品が揃っているので、区分所有者へ備えるよう推薦しましょう。

アフィリエイト広告 ⇒

1-1 発見されている断層等

1-1-1 海溝(プレート)型地震

苫小牧沖にあるプレート内のやや深い場所でプレート境界やその内部で発生する地震。想定マグニチュードは7.5と思われます。

1-1-2 内陸(活断層)型地震

石狩低地東縁活断層(主部)は、札幌市周辺で特定された活断層です。地殻の浅部で発生する地震で、想定マグニチュードは8.0と思われます。

1-2 想定する地震の考え方

札幌市を形成する区域には、石狩低地東縁活断層帯のような活断層は発見されていません。ただし、石狩川が長い時間をかけて上流から運んできた堆積物で埋め立てられてできたのが石狩平野ですから、堆積物の下はどうなっているのか誰にもわかりません。活断層はないと断言できないのです。

2004(平成16)年10月23日に発生した直下型の新潟県中越地震は、震源の深さが13kmでマグニチュードは6.8でした。明らかな断層がないので従来から知られていた活断層の活動ではなく、厚い堆積層の下にある未知の断層の活動による地震と考えられています。

このような事実から、札幌市における今後の地震防災対策を進めるため、最新の調査で得られた3つの手掛かりをもとに札幌市直下を震源とする地震を引き起こす「伏在活断層」が設定されました。

1-2-1 液状化の跡

札幌市を形成する区域に液状化をもたらす強い揺れが、遺跡調査で過去数千年間に4回発生したことがわかりました。1回目は紀元前約290年以前、2回目は西暦220 年から650年の間、3回目は西暦747年から1739年の間、4回目は西暦1739年です。

年から650年の間、3回目は西暦747年から1739年の間、4回目は西暦1739年です。

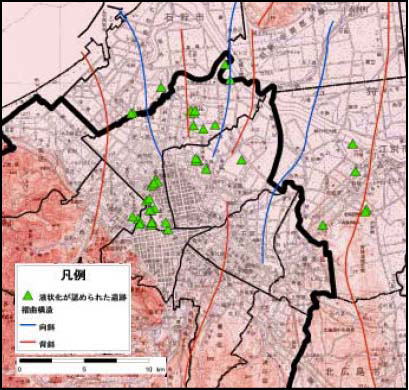

液状化の跡が見られたのは「平成20年度札幌市防災会議の第3次地震被害想定について(想定結果)」に掲載されている右の地図で、緑の三角印がついているところです。

液状化の痕跡が発見されたのは、石狩市と北区と東区の遺跡、札幌競馬場から北海道神宮までの遺跡、江別市の遺跡発掘現場です。

1-2-2 地下のしわ(しゅう曲)

石狩平野北部の地下構造調査で、札幌市を形成する区域の地震基盤までの詳細な地下構造が明らかになりました。地震基盤の最深部は5千mを超える厚い堆積層が分布し、地下の深く硬い岩盤に地層のしわ(褶曲構造)ができていました。厚い堆積層は発生した地震の揺れを増幅することが分かり、地震動を予測する際に用いる地盤構造モデルの精度が向上しました。

私たちが住む大地は、プレートの動きにつれて年に数センチずつ動いています。遠いむかしプレートの上にある二つの島が移動して衝突し、北海道というひとつの島になりました。中央部に北から南へ伸びている日高山脈が衝突の事故現場と推定されています。

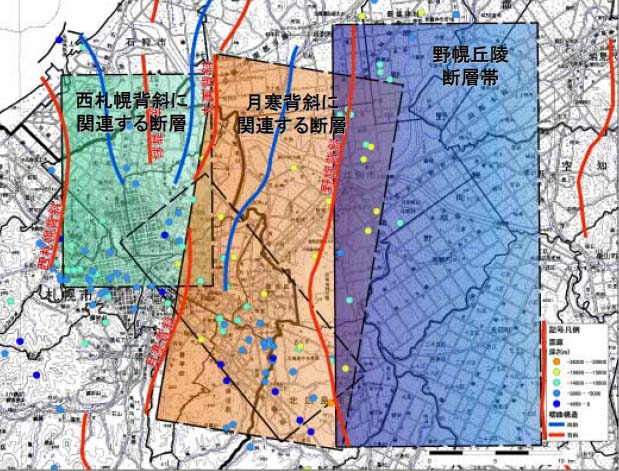

東側からのものすごい力で押し上げられて日高山脈ができたころ、石狩平野ができるまえの地下の硬い岩盤にも強い力が加わり地層のしわ(褶曲構造)が生まれました。右上の地図で「赤い線の部分がしわの頂上部分(背斜)」で、青い線の部分がしわの底(向斜)になり、これを地下の褶曲(しゅうきょく)といいます。

1-2-3 直下で発生している地震(特に微小地震活動)

札幌市は、手稲前田・中沼町・里塚の三ヶ所に深地震観測井を掘りました。地下500m地点に設置した高感度地震計で、地下2万メートルまでの間で発生した体に感じない微小地震を観測しています。これにより、微小地震活動の検知能力と震源を決定する精度が向上し、地震発生層を推定できるようになりました。

1-3 想定された伏在断層

液状化の痕跡から過去の強い揺れの回数と周期、地下構造調査で地震の揺れを増幅する厚い堆積層の存在と地下の深く硬い岩盤にある地層のしわ(褶曲構造)、高感度地震計で微小地震活動の震源や地震発生層が分かるようになりました。

得られたデータを基に、市街地の平坦部を100メッシュ(山地は250メッシュ)に区分した地盤構造モデルを作成し、各メッシュごとにきめ細かい評価が行われました。地震動を詳細に予測する標準的な手法とされるハイブリッド合成法を用い、メッシュごとの震度や液状化の予測計算は、2003年に発生した十勝沖地震の札幌市内での観測結果で妥当性を確認したそうです。

この結果、札幌市を形成する区域の揺れが最大となる月寒断層が震源の地震は、第二次地震被害想定に比べて最大深度が大きくなり、震度6強以上となる地域が3.4倍に増加しました。

○ 内陸型伏在断層

平成20年9月18日にまとめられた平成20年度札幌市防災会議「第三次地震被害想定(想定結果)」より転載した地図で、赤い線がしわの頂上部分(背斜)で、青い線がしわの底(向斜)になります。

1-4 想定される地震

苫小牧沖(プレート内のやや深い場所)で起きる地震は海溝(プレート)型地震で、石狩低地東縁活断層で起きる地震は内陸(活断層)型地震です。第三次地震被害想定で想定された野幌丘陵断層帯・月寒断層・西札幌断層は伏在断層型地震と呼びます。

マグニチュード 最大震度 震度6以上発生面積

苫小牧沖(プレート内のやや深) 7.5 6弱 0平方km

石狩低地東縁活断層 8.0 6弱 0平方km

野幌丘陵断層帯 7.5 7 44平方km

月寒断層 7.3 7 169平方km

西札幌断層 6.7 7 122平方km