1 事故死の実情

1-1 事故死の内訳

平成19年の警視庁統計「事故死の理由調査」で一年間の交通事故死者は5,744名ですが、住宅に起因する事故で死亡した方は12,415名という衝撃的な結果でした。住宅の部屋別にみると、浴室での死亡事故が3,566人、廊下や玄関ホールでの死亡事故は1,167人、階段での死亡事故は433人、その他の死亡事故は403人でした。

1-2 浴室での事故

浴室での事故死者3,566人中、65歳未満は404人(11,3%)で65歳以上は3,162人(88,7%)と、圧倒的に高齢者が多いことが分かります。事故死の原因は浴槽内での溺死と浴槽内への転落による溺死です。浴室内の床や浴槽の縁と浴槽内が滑ること、段差によりつまづくことなどが要因といわれます。

浴室での事故死を防ぐ具体的な対策は「滑らせない」ことですから、浴室の床材を粗として濡れても滑りにくいものに変更することです。また、浴槽内への身体の滑り込みを防ぎ、万一滑っても背中と足先が浴槽壁面に届くように浴槽のサイズは幅95~105cm×奥行60cmのものを選定するのがベターでしょう。

浴室内には、いざというときに身体を支えることができる手すりの設置が重要です。洗い場で腰を下ろす時や立ち上がるときに身体を支える手すり、洗い場と浴槽との間の 移動用手すり、浴槽出入り用手すり、浴槽内での腰下げや立ち上がり用の手すり、浴室出口の身体支え用手すりなどを設置すべきです。

移動用手すり、浴槽出入り用手すり、浴槽内での腰下げや立ち上がり用の手すり、浴室出口の身体支え用手すりなどを設置すべきです。

また、滑る事故を防止するために、脱衣室から浴室へ入るさいに体を支える手すりと浴室から脱衣室へ出るときに体を支える手すりがあれば最善です。浴室内の面積に応じて手すりは縦型又は横型を選択し、場合によっては兼用できるような配慮も必要です。

高齢者はすり足で歩くことが多くなり、歩いているときは足の上がっている高さを意識していないため、脱衣室から浴室へ入るときや浴室から脱衣室へ出るときに、扉の下に段差があるとつまづく事故が発生します。リフォーム時には段差を解消しましょう。

その他、介護が必要になる場合を考えると浴室は1坪タイプ以上が理想的です。乳幼児が一人で浴室へ浸入するのを防ぐために、浴室出入口の扉は脱衣室側から施錠できるようにすべきです。また、清掃時や乳幼児の浴槽への転宅を防止するために、浴槽の蓋は強度のあるものを選択しましょう。

1-3 廊下と玄関ホール事故

廊下と玄関ホールでの事故死者は1,167人で、65歳未満は164人(14,1%)ですが65歳以上の高齢者は1,003人(85,9%)と非常に多い状態です。事故死の原因は「転倒」によるもので、滑らせない、つまずかせない配慮が必要になります。

玄関ホールの外は、北海道特有の現象である冬期間の圧雪と凍結路面の対策が必要になります。圧雪と凍結を熱により融かすロードヒーティングがあります。熱源として灯油・電気・ガスなどを利用できますが、設置費用と維持費がかかります。

そこで、圧雪や凍結した外階段やスロープ表面を、ゴムの柔らかさを利用して人の歩く圧力で砕くステップラバーの利用が増えています。設置費用も割安で熱源が不要、維持費のかからないことが最大の利点です。

廊下や玄関ホールの床は濡れても滑りにくい床材に張り替えることも必要です。ホームセンターで見かけるタイルカーペットはすべり止め効果があり、転倒時の怪我の軽減や防音効果もあり、張り替えも容易なことから採用するマンションが増加しています。

共用部には、滑ったときやつまずいたときに身体を支える手すりが必要です。一般的な手すりの高さは75~85cm、車椅子や子ども用は60~65cmです。大人用手すりと子ども用手すりの二段式もあります。手すりはしっかり握れるように、直径34mmの太さで、手すりの材質は滑りにくく安全性が高い樹脂製をお勧めします。

段差があることを意識しないことがつまづく原因ですから、段差を意識させるとつまづく可能性が減少します。段差のあるところでは床の色を変えることで意識させる工夫も必要でしょう。

高齢者や車いす利用者、小さな子どもや雪対策をかねて、玄関ドアを自動ドア化することも重要ですが、防犯対策は万全を期す必要があります。

1-4 階段での事故

廊階段での事故死者は423人で、65歳未満は115人(26.6%)、65歳以上の高齢者は318人73.4%)になっています。事故死の原因は「転落・転倒」によるもので、滑らせない・つまずかせない配慮が必要になります。

玄関は外階段からスロープへ転換し、車椅子が自力で登れるよう幅90cm以上で勾配は1/15以下にすることが理想です。スペースがあれば玄関横に屋根付きスロープを検討し、車椅子やベビーカーの脱輪防止のため両端に立ち上がりをつける配慮も大切です。

玄関ホールと1階エレベーターホールとの間に5~6段の階段がある場合は、この段差をスロープで解消することは不可能で、簡易的な昇降装置設置の検討も必要です。また、エレベーターがない建物では、階段に椅子がエスカレーター式に昇降する装置を設置することもできます。

階段には身体を支えることができる手すりと、階段の先端滑り止めは踏み面より5mm以上の滑り止めがついていますが、つまずく原因になるので3mm以下に修正します。蓄光の発光タイプを使うと、転落防止や災害時などに有効です。

その後、

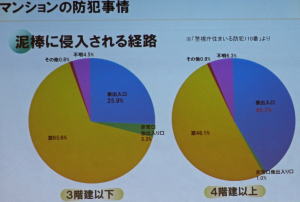

その後、 口は窓サッシのガラスを割り、手を入れてカギを開けるという方法です。手が入るらいの大きさなら、ドライバー1本であっという間に音をたてることなく簡単に開けることができます。

口は窓サッシのガラスを割り、手を入れてカギを開けるという方法です。手が入るらいの大きさなら、ドライバー1本であっという間に音をたてることなく簡単に開けることができます。