1 広島大規模土砂災害支援組織

一般財団法人ダイバーシティ研究所の田村太郎代表理事の講演「2014年8月20日広島大規模土砂災害支援活動報告」の要約です。田村代表理事は日本財団の広島土砂災害被災者サポート実行委員会のメンバーとして、現地で支援活動に携われました。

1-1 日本財団

出発点はモ-ターボート競争の収益金の一部を財源として、機械工業の振興にあてることでした。1962年にモーターボート競走法が一部改正され、体育、文教、社会福祉などに幅広く支援することが可能になり、交付金取扱団体として(財)日本船舶振興会が設立されました。初代会長は笹川良一氏です。

1995年の阪神淡路大震災は、日本におけるボランティア活動の歴史を大きく変えました。一般の学生や社会人などが、機能不全に陥った被災地の行政に代わって救援活動に参加しました。97年度までの4年間に104件の緊急復興支援活動を支援し、さらに復興支援とボランティア活動の定着を目指して「阪神淡路コミュニティー基金」を設置しました。これらの活動によりボランティア団体やNPO等との信頼関係が築かれました。

初代会長逝去に伴い二代目会長に曽野綾子氏が就任され、翌年の1996年に「日本財団」のニックネームと、シンボルマーク(シェアマーク)が定められました。2011年に公益財団法人に移行して正式名称を「日本財団」として登録しました。2005年に笹川陽平氏が三代目の会長に就任しました。

2011年3月11日に発生した東日本大震災での支援活動を行う「ROADプロジェクト」を開始しました。死亡者・行方不明者の遺族・家族への弔慰金・見舞金の給付、NPOへの緊急助成、被災者をNPOとつないで考える合同プロジェクト(つなプロ)、足湯ボランティアなどを次々に実施し、一般の皆様や企業・団体からの寄付金とボートレースの交付金によって、民間ならではの支援活動を行いました。

2014年8月20日の局地的な豪雨により発生した広島市の土砂災害を受け、死者・行方不明者のご遺族・ご親族(2親等内)に対し、1人当たり10万円を弔慰金・見舞金として配付(65名分)。このほか、災害救助犬の派遣、ボランティア輸送のバス運行、支援のニーズ調査とマッチング、学生ボランティア派遣などの緊急支援事業を実施しました。

1-2 広島大規模土砂災害への対応

1-2-1 広島大規模土砂災害の概要

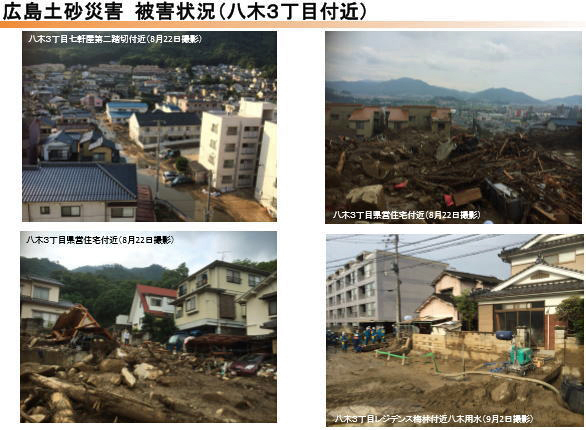

豪雨により2114(平成26)年8月20日、広島県の広島市安佐南区と安佐北区で発生した土砂災害は166件、うち土石流が107件で、がけ崩れが59件でした。死者は74名、家屋は全壊133戸、半壊122戸、一部損壊174戸にも及ぶ大災害となりました。

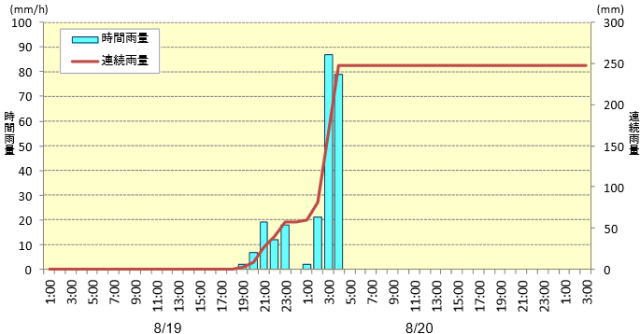

8月19日18時頃から降り始めた雨は、国土交通省所管の高瀬雨量観測所で20日の午前3時に最大時間雨量87mmを記録し、19日の4時から20日の4時までの24時間雨量は247mmを記録しました。

上図は、国土交通省砂防部の「平成26年8月豪雨による広島県で発生した土砂災害への対応状況」より転載しました。ありがとうございます。

上図2枚とは広島土砂災害の被害状況写真集2枚は、内閣府(防災担当)の平成26年8月20日に発生した広島市土砂災害の概要より転載しました。ありがとうございます。

1-2-2 広島土砂災害被災者

サポート実行委員会の活動

| 月日 | 動き |

|---|---|

| 8月20日 | 広島体規模と社災害 発災 |

| 8月23・24日 | 先遣隊を派遣し、事業の組み立てを行う。 ・災害ボランティア本部、VC、保健師等へのヒアリングの実施。 ・専門家による見立てを行う。 ・事業実施の必要性の判断、事業の組み立てを行う。 |

| 8月27~31日 | 現地を再訪問し、支援の組み立てを行う。 ・避難所、各種支援機関等へのヒアリングをしスペシャルニーズを把握する。 ・サポートが必要な所への支援の組み立てを行う。 |

| 9月1日~ | 現地での支援活動を開始。 |

| 9月8日~ | 全国からの専門家派遣を開始。 |

| ~9月30日 | 現地での支援活動を終了。地元に支援活動を引き継ぐ。 |

1-2-3 サポート実行委員会の活動

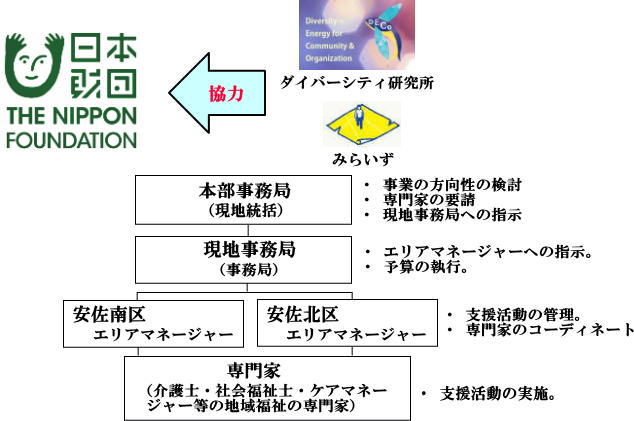

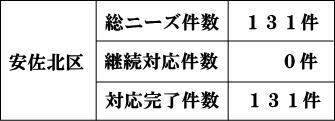

上記の体制に基づき、安佐南区と安佐北区でスペシャルサポートのニーズを調査し、必要に応じて専門家を派遣して行きます。社会福祉センターは地域に目を向けていますが、災害支援ボランティアは世話に追われて地域を見ることができません。

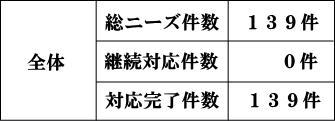

ヒアリングした全ニーズを復興連携センターをはじめとする広島の団体へ引き継ぎ、日本財団広島土砂災害被災者サポート実行委員会としての対応は完了しました。

2 アセスメント(事前影響評価)

2-1 アセスメント概要

・ 8月23日から現地入りし、関係者・関係機関へのアセスメントを実施。

・ 広島市災害ボランティア本部、各区ボランティアセンター。

・ 各地区のキーパーソン(鍵となる人物)には複数回ヒアリング(面接調査)を実施し、関係性を深めていった。

2-2 アセスメントの成果

① 地域での本活動の認知

ヒアリングを実施しながら、本活動の目的と活動内容を共有しました。地域の中で、本活動の目的と活動内容が認知され、必要に応じて重要な会議や専門家萩津陽とされるイベントに声掛けをしていただき、参加することができました。

② 地域の状態の把握

ヒアリングをしていくなかで、地域のキーパーソンを見出すことができました。キーパーソンと積極的に情報共有することで、地域全体の状況を掌握することができました。

③ スペシャルニーズの把握

会議や地域での活動に参加することで、通常のヒアリングではできないスペシャルニーズをキャッチすることができ、必要なサポートを行うことができました。

3 被災者サポート

3-1 被災者サポート班とは

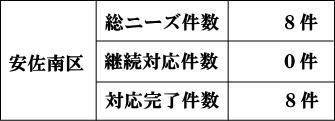

安佐北区ボランティアセンターの中に設置されました。被災者の個別ニーズを把握し、サポートするためのチームです。

社会福祉協議会、保健センター、地域包括支援センター等から構成され、戸別訪問の実施、支援機関へのリファー(適切者への相談)、サロン活動を実施しています。

3-2 被災者サポート班の概要

構成機関は社会福祉協議会(地域担当)、区役所保険センター、地域包括支援センター、障がい者相談支援センター、訪問看護師会、ケアマネ連絡会、士業連絡会などです。

構成員は、社会福祉士、看護師、ケアマネージャー、介護福祉士、相談支援専門員、臨床心理士、弁護士などです。

3-3 活動内容

① 戸別訪問

地域別に、地域自治会、地域社協と協働して被災したエリアの住宅をサポート班2名1組で戸別訪問をしました。一軒ごとのニーズを聞き取り、アセスメントシートに記入。訪問後はチームで共有し、スペシャルニーズの分析と今後の対応を決定していきます。

② 継続した個別訪問と必要な支援機関へのリファー

士業連絡会の専門家を同行するなど、継続訪問による迅速な問題解決と継続アセスメントを行い、支援会議を経て適切なタイミングで支援機関につなぎます。

③ データの作成と引き継ぎ

訪問によるアセスメント結果のデータ化と支援機関との共有により、必要なケースの後追い、新たにスペシャルニーズが発生したときの迅速な対応に備えます。

④ サロン活動

被災したエリアの集会場で地元住民を中心としたサロン活動を行います。「支援の場」という大前提ではなく、被災者同士が自然に交流できる場としながら、心や身体のケアやニーズ把握を行います。

3-4 被災者サポート班の運営サポート(実施担当者兼総務)

① 実務サポート

チームの指示・会議のサポート・サロン運営のサポート・データの作成。

② 人間関係・メンタルサポート

スタッフねのねぎらい・運営メンバー間のコミュニケーション。

③ データ入力・書類整理等総務業務。

4 障がい者作業所のサポート

4-1 作業所の被害状況と概要

・ 作業所の建物は、土砂により全壊してしまった。

・ 備品類は全滅、送迎車は5台中3台が使用不能に。

・ 幸いにも人的被害はなく、利用者・支援者とも無事であった。

・ 災害により2週間活動場所を失い、必要なサポートを受けられず、利用者は自宅待

機していた。

・ 作業所には、特にサポートは入っておらず、法人職員が再建に向けて動いている状

態であった。

4-2 サポート内容

作業所への専門家の派遣とニーズ調査

① 指導員の派遣 全国から介護福祉経験者を招聘し、作業所に派遣。

② ニーズ把握 指導員として活動しながら、作業所のニーズを把握。

③ 地域の障がい者作業所ネットワークとのニーズ把握 入手したニーズを地域の

ネットワークに共有し、作業所に対するサポートを行っていただく。

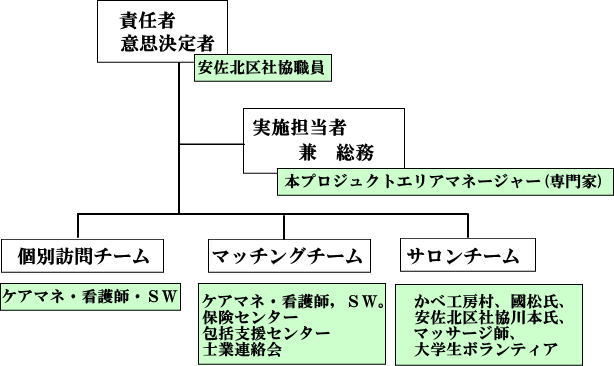

5 親子向けイベントへ専門家派遣

5-1 子供向けイベントの概要

・ 地域の子育て団体と大学が共同して、親子向けイベントを実施。

・ 親子合わせて40名ほどが参加(子どもは0才~3歳児)。

・ 広島県臨床心理士会の協力があり、臨床心理士のケアでサポートに入る。

・ 子ども対応は大学生が行うため、保育に不安が残る。

・ 臨床心理士も親の数に対して少ないため、フォローが必要。

5-2 イベントでの保育士と臨床心理士の派遣

① 保育士の派遣

全国から保育士を招聘してイベントに参加。子どもの遊びのフォロー、学生の指導

に入る。

② 臨床心理士の派遣

全国から臨床心理士を招聘して、イベントに参加。広島県臨床心理士会のスタッフ

のフォローを行う。

③ スペシャルニーズの把握

専門家の視点で把握できたスペシャルニーズを運営団体につたえ、今後の活動の参

考にしてもらう。

6 今後の課題

6-1 災害時の運営体制の整備

災害の発生時に、災害発生直後から全国派遣に至るまでの運営体制を平時に決めておく必要があります。また、災害発生時のマニュアルの整備、災害発生に備えて書胴体の整備が必要です。

地域によって、キーパーソンや状況が異なり、初動時は状況把握のためのヒアリングが必要です。そのため、ヒアリングするべき関係者・関係団体のリストアップがあらかじめ必要です。また、あらかじめ想定されるニーズはリストアップしておき、それをもとに初動を行う必要があります。

6-2 人材育成

初動隊、事務局、エリアマネージャーは平時の活動とは異なる動きやスキルを要するため、人材となりうる専門家・専門団体の育成が必要になります。平時から人材育成を行い、運営体制を取りうるだけの人材をバンクしておく必要があります。

6-3 専門家派遣登録団体の拡充

今回の災害では全国の団体に声をかけたが、現地入りする団体はわずかであった。災害発生時に専門家派遣に協力していただく登録団体を拡充して、専門家派遣ができるようにしていくべきです。

7 次の災害に向けての提案

災害時の生活再建に向けて福祉の力が必ず必要になります。医療分野はDMAT(災害時派遣医療チーム)が整備されており、生活再建に向けて迅速かつ組織だった医療が可能になっています。

福祉の分野でも、医療や公衆衛生チームと連携しながら、一連の動きと適切なアセスメント支援を行っていくための「福祉版DMAT」の立ち上げが必要です。

7-1 福祉版DMATのスキーム作成

災害時派遣福祉チームのスキームを作成し、初動から支援実施、地元への引継ぎを含めた一連の動きと体制をまとめます。全国どこで災害が発生しても同様に対応できるようマニュアルを整備すべきです。

7-2 人材育成研修の実施

初動隊、事務局、エリアマネージャーといった特別なスキルを要する人材を育成するための研修を企画すべきです。災害の基礎知識から福祉版DMATでの動き方に関して研修を積み重ねることで、災害時にチームの一員をたって動ける人材を増やしていくべきです。

7-3 全国ネットワークの拡充

福祉専門家派遣では、全国の多種多様な専門家のネットワークが不可欠です。福祉事務所、NPO、社会福祉協議会など、様々な団体を福祉版DMATに加盟してもらい、ネットワーキング化を行うべきです。災害に協力いただける専門家を拡充していかなければなりません。