1 一人ひとりを大切にした災害対応

一般財団法人ダイバーシティ研究所の田村太郎代表理事の講演「災害時における要援護者支援とボランティアの役割」の要約です。田村代表理事は2011年3月内閣官房の震災ボランティア連携室企画官に就任され、東日本大震災復興対策本部震災ボランティア班企画官や復興庁統括官付参事官付上席政策調査官などを歴任されています。

1-1 東日本大震災での活動状況

1-1-1 つなプロの活動

仙台・東京・関西を中心とした全国各地のNPOネットワークとして、3月14日に発足した「被災者をNPOとつないで支える合同プロジェクト(つなプロ)」は、3月29日~5月1日まで述べ443ヶ所の避難所を巡回訪問して、避難所を拠点とした周辺地域の実態把握を実施しています。

つなプロは、避難所の巡回訪問や避難所周辺のニーズの調査、聞き取りによって判明したニーズや課題を地域内での支援の取り組みや、介護・医療・障碍者・外国人・難病患者支援など専門性を持つNPOとマッチングすることで解決を進めています。

つなプロの基本三原則

① 被災地・被災者が主役の復興を支え続けよう。

② 避難先の暮らしを少しでも心地よくできるよう支えよう。

③ 緊急対応だけでなく、しくみづくりを心がけよう。

・ 目的

避難先で、これ以上の状況悪化者を出さない。

・ 活動定着

避難所での課題や困りごとを発見し、専門NPO・限定物資・疎開先などと「つな

げる」こと。

・ 具体的な実施内容

① 避難所の現状把握

避難所がどのような状況か現状を把握して共有する。

② ピンポイント支援

避難所を巡回して特別なニーズを持つ被災者を発見し、ニーズを「聞き出し」

て専門性を持つNPOにつなぐ。(例:妊産婦・軽度の要介護者・精神的要支援

者・外国人(言語)・障碍者・アレルギー・難病患者など)

③ その他、被災者への継続的支援

専門的NPOを活用して、被災地への必要な継続的支援を実施していく。

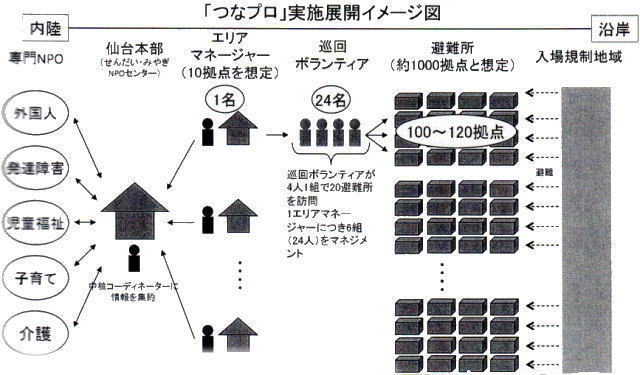

1-1-2 つなプロ実施展開イメージ

10人のエリアマネージャーが、各自6組24人のボランティアをマネジメントし、合計1000の避難所をカバーする60人体制。

謝辞:上図は、いただいたレジメより転載しました。ありがとうございます。

つなプロの現地活動の様子

・ 避難所運営支援の一環として、物資担当として物資倉庫の管理・二次三次避難所に

対しての物資の発注および配給作業を実施することもありました。

・ 周辺避難所を周りニーズの把握や、今後つなプロの活動を地元で連携して進めてい

くためのキーパーソンの方々との関係構築に努めました。その結果、各地で自治体や

支援団体と連携した活動を展開しています。

・ (株)ケアプロと共同で、避難所避難者の簡易健康診断、生活習慣病予防検査、糖尿

病の血液検査、血圧測定、健康相談を実施しました。

・ 仮設住宅の周辺環境調査を実施や、集会室を利用したイベントの実施にも協力しま

した。

1-2 ニーズの発見

1-2-1 巡回避難所のニーズ

五週間にわたって22の市区町村の避難所を巡回し、505件の嫌悪ニーズを発見しました。

| 期間 | ボランティア数 | 巡回避難所数 | ニーズ数 |

|---|---|---|---|

| 先遣隊 (3月17日~3月28日) | 6名 | 8件 | |

| 第一期 (3月29日~4月3日) | 76名 | 310ヶ所 | 62件 |

| 第二期 (4月4日~4月10日) | 103名 | 219ヶ所 | 168件 |

| 第三期 (4月11日~4月17日) | 119名 | 207ヶ所 | 131件 |

| 第四期 (4月18日~4月24日) | 29名 | 114ヶ所 | 62件 |

| 第五期 (4月25日~5月1日) | 51名 | 115ヶ所 | 74件 |

| 合計 | 378名 | 965ヶ所 | 505件 |

巡回エリアは、塩釜市・岩沼市・気仙沼市・山元町・七ヶ浜町・女川町・松島町・石巻市・仙台市宮城野区・仙台市若林区・仙台市青葉区・仙台市太白区・多賀城市・大崎市・登米市・東松島市・南三陸町・美里氏・名取市・湧谷町・利府町・亘理町の合計22地域です。

1-2-2 特別なニーズ

特別なニーズを持つ避難者と、専門団体や専門物資をマッチングした例は次のようなものです。

① 卵アレルギー対応食の要望

・ ニーズ 卵アレルギーがひどいので、内容の分らないものを食べさせられない。

ひどいときはアナフィアラシキーショックになったこともある。現在大丈夫そうな

ものだけ一応食べさせている。

・ 照会先 企業

・ 提供 アレルギー支援のNPOから企業を紹介してもらい、母親の電話番号を伝

え、アレルギー対応食を届けてもらった。また、市役所にもアレルギー対応食があ

るという情報も提供。

② ADHDの3歳女児対応

・ ニーズ ADHD(注意欠如多動性障害)の3歳女児がいる。多動で夜叫等があ

り、周囲の人が困っている。現在は知っている子どもだからと大目に見ているが、

このままだと周囲が我慢の限界を迎えそうである。

・ 照会先 発達障害支援系NPO

・ 提供 NPOより紹介された、発達障害の子ども支援専門家らのグループが避難

所を訪問。ADHDではなく自閉症の可能性があると判明。母親がストレスから育

児放棄気味であることが分り、自閉症児に対応するサポートを継続することになっ

た。

③ 風邪をこじらせて寝たきりになり、周辺への拡散の危険性あり

・ ニーズ 3日前に熱が出て、体が動かせずにいたきりの男性52歳がのどの痛み

を訴えている。共に生活している方にもうつっていて拡散する可能性があり、周囲

にも体調を崩している方が数名いる。

・ 照会先 つなプロ医療班。

・ 提供 避難所責任者に詳細確認後、地元病院・DMAT、周辺開業医、県保健師

連絡協議会に連絡したが対応は不可。小学校の医師の往診も不可のため看護師が電

話で症状を確認。通常風邪と考えられるため仕事を休み安静にするよう連絡。市保

健センターとも連携して情報を共有。翌日、つなぎプロと看護師が訪問し、熱が下

がり落ち着いていることを確認。手洗いとうがいなどの衛生環境も問題ないと判

断した。

④ ストマ(人工肛門)の要望

・ ニーズ 要介護者1名がストマをつけている。しかし、震災後該当者のサイズに

合う備品のストックが残りわずかである。現在は、サイズが合わないものを介護人

が調整して使用させてしている。津波に流された備品を回収したが、衛生上利用は

避けたい。

・ 照会先 福祉関係NPO。

・ 提供 ストマの型番を聞いたのち、NPOにつないでストマの手配と看護師の派

遣を依頼。NPOの看護師を伴いストマの洗浄後、専用鋏を届けた。看護師が衛生

状態などを確認、巡回していた保健師のチームに報告を依頼。また、地元病院と連

携した〇〇大学医学部の医療チームにも伝え、今後のフォロー体制も確立された。

⑤ 日本語がわからない中国人

・ ニーズ 日中辞典4冊。

・ 照会先 つなプロ。

・ 提供 辞典や指差し会話帳を数種類本部で手配し、現地に持参。

⑥ 精神障がい者の移送

・ ニーズ 精神障害に姉弟が通院できていないため、移送のボランティアが必要。

・ 照会先 移送ボランティア。

・ 提供 移送ボランティによって通院。その後、精神障害支援NPO法人にマッチ

ングが完了。〇〇市の保健師を含めて継続的な支援体制を構築。

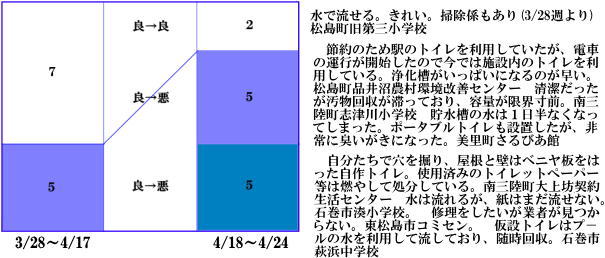

1-3 トイレの衛生環境

避難所12ヶ所中5ヶ所でトイレ状況が悪化しています。下水道普通・汚物回収遅延などの要因が続き、一部避難所で衛生環境が悪化しているとみられます。

3月28日~4月24日に調査した避難所のうち、二回以上に亘って比較調査し、定性コメントを得られた避難所12ヶ所を対象としました。

1-4 子どもの避難所生活

18歳未満の避難所生活者は、宮城県のみで5000人弱と推定されます。うち申請時は130人、幼児は650人と推計。学校始業の影響もあり、子ども関連の施設とサービスは激減の傾向でした。

1-4-1 子どもの医療

・ 身体的ケア

生後三ヶ月の男の子。咳や鼻水、目ヤニなどがある。夜に咳がひどく、夜泣きをす

る。保健師の訪問は一回きり。小児科医の訪問もない。病院まで行く手段がなく困っ

ている。小児科の専門医の定期的な往診、または病院まで定期的に行くことができる

手段(ドライバーや車など)を必要としている。

・ 心のケア

小中学生はバスの送迎があるため学校に通えているが、高校生2名についてはどう

なるのかがわからないので少し不安とのこと。(高校は5月9日から開始)。子ども

は余震が起きると恐怖感を表したり、もう前の学校には戻りたくないと言うなど心の

ケアが必要と感じる。地震の影響か、小学生2人(兄弟)の落ち着きがなくなった。

1-4-2 子どものレクリェーション

子どもの環境について、従来の身体ケアに加えて、心のケアやレクリェーションの必要性が生じつつあります。

生後三ヶ月、三歳、六歳の子どもがいる。三ヶ月の子どもの世話で手が離せないが、三歳と六歳の子どもは遊びまわり、一時保育、保育所、子どものレクリェーションを希望する。お年寄りや子どものレクリェーションをするような団体が来てほしい。

1-5 災害時対応に求められる課題

① 国内の災害時対応は、災害に直接起因する被害から、避難生活のマネジメント不足

による被害へと、中心的課題が変化している。

・ 阪神・淡路大震災では、死者の14%、新潟中越では半数以上が「関連死」。

② 避難生活のQOL(生活の質)を向上させる観点からの活動が、避難所での被害の

拡大を防ぎ、関連死の減少や仮設住宅などの「次のステップ」への円滑な移行につな

がる。

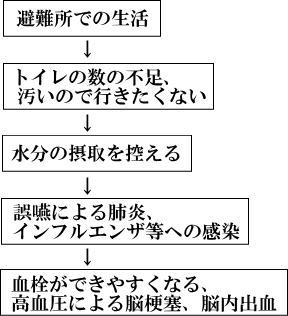

・ 避難所肺炎やエコノミークラス症候群は防げたはず。

③ ダイバーシティ(人の多様化)への配慮により、避難所で死者を出さない、避難所

でのトラブルを未然に防ぐための、具体的なノウハウの提供と計画的な準備が必要。

・ 避難所の設置と運営とアセスメントのためのしくみと訓練が必要!

1-5-1 東日本大震災の関連死

東日本大震災の関連死は1500人以上で、半数以上が避難中または避難所での死者でした。

① 病院の機能停止による初期治療の遅れ(13%)。

② 病院の機能停止(転院を含む)による既往症の増悪(15%)。

③ 交通事情等による初期治療の遅れ(1%)。

④ 避難所などへの移動中の肉体的・精神的疲労(23%)。

⑤ 避難所等における生活の肉体的・精神的疲労(30%)。

⑥ 地震・津波のストレスによる肉体的・精神的負担(8%)。

⑦ 原発事故のストレスによる肉体的・精神的負担(2%)。

⑧ 救助・救援活動等の激務(0%)。

⑨ 多量の塵肺の吸引(0%)。

⑩ その他(13%)。

⑪ 不明(5%)。

1-5-2 岩手・宮城・福島での関連死

| 項目 | 岩手・宮城 | 福島 | 合計 | 割合 | 推計 |

|---|---|---|---|---|---|

| ① 病院の機能停止による初期治療の遅れ | 13 | 13 | 26 | 3.1% | 51 |

| ② 病院の機能停止(転院を含む)による既 往症の増悪 | 42 | 85 | 127 | 15.2% | 247 |

| ③ 交通事情等による初期治療の遅れ | 4 | 3 | 7 | 0.8% | 14 |

| ④ 避難所などへの移動中の肉体的・精神的 疲労 | 15 | 181 | 196 | 23.4% | 382 |

| ⑤ 避難所等における生活の肉体的・精神的 疲労 | 89 | 160 | 249 | 29.7% | 485 |

| ⑥ 地震・津波のストレスによる肉体的・精 神的負担 | 51 | 15 | 66 | 7.95% | 129 |

| ⑦ 原発事故のストレスによる肉体的・精神 的負担 | 21 | 21 | 2.5% | 41 | |

| ⑧ 救助・救援活動等の激務 | 0.0% | 0 | |||

| ⑨ 多量の塵肺の吸引 | 0.0% | 0 | |||

| ⑩ その他 | 36 | 71 | 107 | 12.8% | 208 |

| ⑪ 不明 | 16 | 22 | 38 | 4.5% | 74 |

| 合計 | 267 | 571 | 838 | 100% | 1632 |

1-5-3 避難所でなぜ人は死ぬのか

避難所巡回によるアセスメントに込めた思いと悔しさ。2012年7月12日復興庁「東日本大震災における震災関連死に関する原因等(基礎的数値)」について(未定稿)より引用しました。

① 冷たい床の上に薄い毛布を敷く。

② 避難所の出入口付近にいたため足元のホコリにより不衛生な環境だった。

③ 寒いため布団の中にいることが多くなった。体も動かなくなり、食事も水分も摂ら

なくなってきた。

④ 濡れた衣服のまま15日まで過ごした。

⑤ 避難先の自治体の賃貸住宅に入居。夏は避難元よりかなり暑く感じられ、体力も落

ち食欲もなくなって、腎臓が機能していないことが分かった。

⑥ 配給されたが、普段からやわらかいものを飲食していたので、飲食できる量が少な

かった。

⑦ 顆粒状の薬品しか飲めないのに粒上の薬を処方された。

⑧ 断水でトイレを心配し、水分を控えた。

⑨ 避難所で狭いスペースに詰め込まれ、精神的体力的に疲労困憊の状態。

⑩ 地震により、ケアセンターの二階病室ベットより一階フロアに集められて過ごし

た。

⑪ 足が悪くて一階を希望したのに、入居したのは四階で不自由を訴えていた。

⑫ 旅館に二次避難後、定期的な運動をしなくなり、テレビを見ているだけのストレス

だらけの生活になった。

⑬ 知らない場所、人の中での生活。

⑭ 家族とは別の避難生活で心細くなった。

⑮ 環境が変わり、心身ともに著しいストレス。

⑯ 集団生活など生活環境が精神的負担となり、不眠行動、せん妄の症状が出始め、精

神薬を投与するが改善なし。

⑰ 在宅介護をしていたが、ヘルパーも訪問看護師もこれなくなった。

⑱ 病院は閉鎖のため自宅で療養を続ける。

1-5-4 神戸市での関連死

神戸市での関連死の24%は肺炎でした。

① 肺炎 (24%)

② 心不全 (16%)

③ 心筋梗塞等 (10%)

④ 呼吸器不全等 (8%)

⑤ 脳梗塞 (5%)

⑥ 脳内出血 (4%)

⑦ 腎不全 (4%)

⑧ 肝硬変など (2%)

⑨ 気管支炎 (2%)

⑩ その他 (25%)

注:神戸市保健福祉局健康部の渡辺雅子、田中義弘、神戸常磐大学短期大学口腔保健課の足立良平「避難所の肺炎ー神戸の経験を生かすために」よりデーターを転載しました。

1-5-5 避難所環境はなぜ劣悪なのか

・ 水害型モデルの限界

① 主に水害を想定し、短期的な運営を想定している。

② 避難指示・避難勧告に基づいた地域別避難という避難計画である。

③ 突然発生し、住民の多数が避難する「震災型」には対応できないのでは?

・ 指定避難所の収容力不足

① 震災型では「指定避難所」だけでは避難者を収容しきれない。

② 高齢者や外国人などは「指定外避難所」に集中する傾向がある。

③ 車中泊など避難状況が把握しにくい事例の欠如。

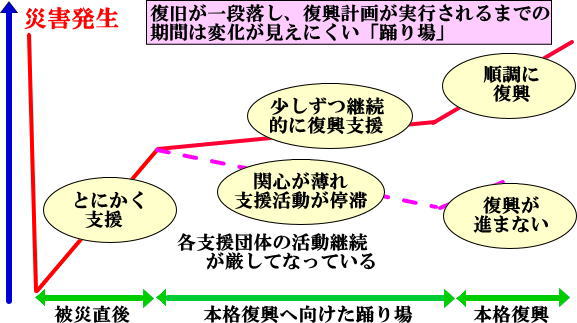

1-5-6 復興は「階段」と「踊り場」の連続

目に見える進捗が感じられない「踊り場」のケアが重要です。

これから始まる長い復興のプロセスにこそ、過去の経験を活かそう!

1-5-7 踊り場における支援

被災者の生活復興を支える住宅は計画戸数125,000戸に対して173,300戸が供給されました。災害復興公営住宅についてはバリアフリー化に努め、シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)、コレクティブハウジング(協同居住型住宅)を含めて、計画戸数38,600 戸に対して42,137戸の供給が行われました。

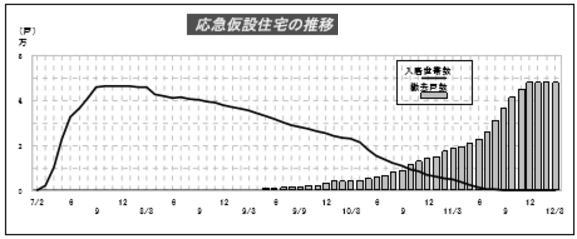

避難所での生活を早期に解消するため応急仮設住宅を48,300戸設置し、ピーク時(平成7年11月15日)には46,617戸の入居がありました。平成12年1月14日をもって入居世帯が全て解消し、平成12年3月末までに解体撤去を完了しました。

これらのデーターから、大規模震災時の仮設住宅は半数近くが3年以上居住します。「自立できる人から抜けていくコミュニティでの自治」が仮設住宅でのコミュニティ形成の難しさです。

データ 阪神淡路大震災における仮設住宅の推移

応急仮設住宅のうち再利用が可能なものについては、トルコや台湾の大地震の被災者用仮設住宅等に提供されました。

図表は、平成18年1月に兵庫県がまとめた「阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について」より転載しました。

1-5-8 踊り場期に必要なケア

以下は、神戸大学都市安全研究センター研究成果報告会発表論文「震災死と孤独死の死因分析とその法医学的検討」より転載しました。

震災直後の病死

阪神淡路大震災による神戸市内の直接死のうち、兵庫県監察医および日本法医学会派遣医師が検視した2,421人と、臨床医が検死した1,239人の合計3,660名の死体検案書(一部は死亡診断書)を基に、死者の性別・年齢構成・死因・地理的分布等の特徴とその要因について分析した。

死者の性別は、男性1,478名、女性2,168名、性別不明14名である。男女の割合は、男性40%、女性60%で女性が多い。(中略)70歳以上の高齢者は死者全体の33.8%、60歳以上では53.1%を占める。

死者の性別比は、全般に女性の割合が多く、全体の86.6%に当たる3,169名が自宅で死亡していた。但し、検死場所を死亡場所として記載したと思われる例が200名近くあり、そのほどんどが自宅で被災したと考えられるので、実際には犠牲者の90%以上が自宅で死亡したと考えられる。

地震の翌日から95年3月31日までの約2ヶ月半に発生した神戸市内(原則として西区・北区を除く)の被災者の震災関連死について、兵庫県監察医の検死記録をもとに集計した。なお、監察医の検死の対象には、避難所や自宅で発病し、病院に入院した後に死亡した人は含まれていない。

死因の種類は、病死49人、事故死2人、自殺1人である。最も多い死因は心疾患(虚血性または高血圧症)で、病死の46.9%を占め、次いで肺炎が30.6%で多い。慢性腎不全での死亡が2人ある。事故死は避難所から行方不明になり、凍死体や溺死体で発見された被災者である。

(死亡日と死因との関係を見ると)震災直後の三週間に病死が多発し、中でも急性心筋梗塞等の虚血性心疾患と肺炎による死亡が集中し、両者を合わせると、この三週間の病死者の73.2%を占める。肺炎は第四週に最も多い。

(年齢分布をみると)60歳以上の高齢者が86.5%を占め、平均年齢は男性69.9歳、女性78.3歳である。特に肺炎は70歳以上の高齢者が73.3%を、心疾患でも60歳以上が91.3%を占める。

震災関連死者の年齢で注目すべきことは、直接死と同じく関連死でも高齢者が多いことであり、厳しい寒さの中での被災生活が高齢者にとって特に厳しかったことが表れている。死因に関する特徴としては、肺炎による死亡が病死の30%を占めることが挙げられる。(中略)震災後に風邪等の呼吸器感染症をこじらせて肺炎を起こし、入院することなく死亡した人が異常に多かったことが明らかである。

高齢化社会に対応した災害対策では、避難所の数量的確保だけでなく、食料・水・防寒具等の生活必需品の速やかな供給による生活環境の改善を重視する必要がある。且つ、高齢者や有病者には、避難所での居場所や食事、慢性疾患の治療などに特別の配慮が必要となろう。一方、避難者以外の在宅医療患者に対する医療の継続も不可欠である。

仮設住宅独居者の孤独死

死者の年齢は50歳代と60歳代の男性がきわめて多く、この年齢層だけで孤独死者全体の45.5%、男性死者の63.8%を占める。また、男性には30~40歳代にも27人の死者がある。女性では60~80歳代に女性死者の74.3%が集中している。

男性の病死の死因は心疾患が38.6%、肝疾患が31.7%を占め、脳血管疾患が13.1%である。(中略)女性では、心血管疾患の割合が女性病死者の66.7%を占め、男性で多かった肝疾患は5.0%に過ぎない。どの年齢層でも心疾患の割合が高く特に60歳以上で心疾患が多い。

男性の肝硬変を詳細にみると、肝硬変による肝不全または食道静脈瘤破裂が多く、これらの肝硬変は、日常の飲酒の状態等からアルコール性の肝硬変と考えられるものが肝疾患全体の60.9%を占める。(中略)アルコール性の肝硬変は男性だけに見られ、64歳以下の人が殆どである。

高血圧・糖尿病等の慢性疾患の病歴が病死の65%にあり、高齢者では虚血性心疾患や脳動脈硬化症・脳梗塞が多い。

仮設住宅における孤独死の死亡状況の特徴は、①死者は男性が多く(女性の2.5倍)、特に50~60歳代の男性が孤独死者の半数近くを占める。②男性病死者では肝疾患が31.7%を占め、特に64歳以下の男性では肝疾患が41.9%に達し、アルコール性肝疾患に限れば31.2%になる。③男性の肝疾患のうち71.7%がアルコール性と考えられる。原因不明の肝疾患を除くと94.3%がアルコール性である。④肝疾患による男性の死者の52.2%、飲酒癖が分らない人を除くと70.6%に慢性的な多量飲酒暦か、アルコール依存症の病歴があることである。

兵庫県南部地震では、短期間のうちに直接死として5502名の生命が奪われ、さらに900名以上が震災関連死の形で死亡し、都市直下地震のもたらす人的被害の深刻さが実証された。これらの直接死も関連死もともに高齢者の比率が多く、高齢者の受ける生命・健康被害が最も多かった。更に孤独死は、独居の中の男性のアルコール依存の問題も表面化させた。すなわち、「高齢社会震災」は高齢化と核家族化が進む日本の社会に潜在する、独居の高齢者と有病者に対する在宅医療と福祉のあり方をも示していると考えられる。

仮設住宅での孤立は「男性」「失業」「アルコール依存」が原因となる災害関連死であり → 高齢化男性でも、いきがい・しごとづくりが必要と考えられます。

1-6 人口変動を見据えた災害時対応

1-6-1 災害への対応

縮減する地域の災害対応力

1995年の地方公務員数は約327万人で、65歳以上の人口は約1,826万人でしたが、2010年の地方公務員数は約281万人で、65歳以上の人口は約2,874万人となっています。高齢者は地方公務員数の10倍以上になっています。

災害発生時に地方公務員が対応する高齢者は10倍以上になり、他の要援護者を加えると手の回る状態ではありません。したがって、避難所の設営を地方公務員が担当しても、避難所の運営は地域の方々やボランティアの協力が必要になります。

| 国目 | 1995年 | 2010年 | 増減率 |

|---|---|---|---|

| 総人口 | 約1億2400万人 | 約1億2800万人 | 1.03 |

| 18歳人口 | 約177万人 | 約122万人 | 0.69 |

| 65歳以上の人口 | 約1,826万人 | 約2,874万人 | 1.57 |

| 内、単独世帯割合 | 17.3% | 24.2% | 1.40 |

| 75歳以上の人口 | 約717万人 | 約1、379万人 | 1.92 |

| 日経平均株価 | 19,868円15銭 | 10,228円92銭 | 0.51 |

| 金利(長期プライム) | 4.50%(3/10) | 1.60%(12/10) | 0.36 |

| 非正規従業員割合 | 20.9%(2月) | 34.9%(10~12月平均) | 1.67 |

| 地方公務員数 | 3,278,332人 | 2,813,875人(4/1) | 0.85 |

注:総人口および65歳・75歳以上人口、65歳以上の単独世帯割合は国勢調査、18歳人口は文部科学省「3年前中学卒業者数」、日経平均株価は日本経済新聞社、金利(長期プライムは日本銀行)、非正規従業員割合は総務省「労働力調査」の資料、地方公務員数は総務省「地方公共団体て定員管理調査」より田村太郎代表理事が作成されました。

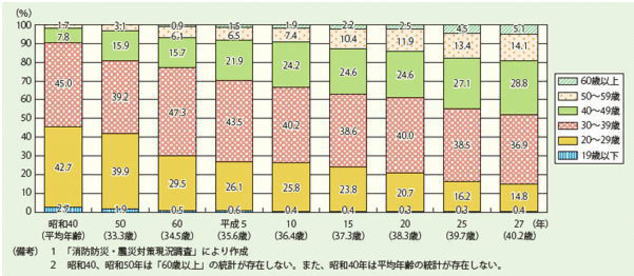

1-6-2 消防団員の半数が40歳以上

総務省消防庁の消防団に関する数値データによれば、平成27年に消防団員の平均年齢は40歳を超えて40.2歳に達しました。毎年20~29歳と30~39歳の消防団員の数が減り、止めることができずに40歳以上の団員が残らざるを得ない様子がわかります。

1-6-3 人口構成と死者

東日本大震災における被災市町村の障がい者の被害状況

| 項目 | 人口年 | 死者数年 | 死亡率 |

|---|---|---|---|

| 被災市町村全体 | 1,244,167 | 12,853 | 1.03 |

| 障がい者合計 | 67,509 | 1,388 | 2.06 |

| 身体 | 53,928 | 1,243 | 2.30 |

| 視覚 | 3,755 | 74 | 1.97 |

| 聴覚 | 3,753 | 75 | 2.00 |

| 肢体不自由 | 27,568 | 552 | 2.00 |

| 知的 | 8,362 | 80 | 0,96 |

| 精神 | 5,486 | 79 | 1.44 |

総務省の多文化共生の推進移管する研究会「災害時対応を通して考える多文化共生」より転載しました。

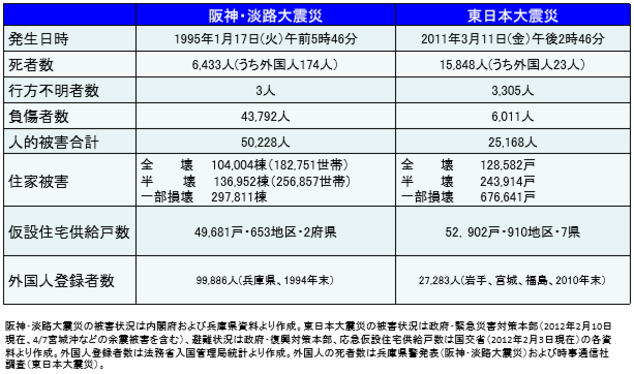

1-6-4 大震災と外国人の被害

阪神・淡路大震災では古い木造住宅に被害が集中しました。留学生や派遣労働者、在日コリアンの高齢者など、木造の賃貸住宅で暮らしていた外国人が自宅で被災しました。

東日本大震災では、仕事中に地震、津波警報の発令があり、集団で避難できました。早朝や深夜、土日であれば被害はもっと大きかったと推測されます。

阪神・淡路大震災では、避難所での異文化摩擦や情報不足による不安の声が聞かれました。当時のメディアはラジオや電話が中心でした。

東日本大震災では原発事故による混乱もあり、一時的に帰国ラッシュが起きました。携帯電話やインターネットから情報を得る外国人が多く見られました。

阪神・淡路大震災および東日本大震災に被災された外国人の被害と避難生活は、ICT(情報通信技術=旧IT)の発達で母国の情報は手に入りましたが、被災された外国人への地元の情報は届かないままでした。

1-7 避難所以降の支援を

避難所生活で被害を拡大しないために必要な「3つの力」。

① 高齢化率50%でも最初の一週間を乗り切れる「避難所力」

・ 体力のある支援者がいなくても分配できる救援物資の工夫。

・ 指定避難所の見直し = 遠くの小学校より近くの集会所。

・ 避難所のユニバーサルデザイン化は必要。

② 避難所の全体像を把握し適切にニーズマッチングできるアセスメント力

・ 必要なのは個人情報でなくニーズ情報。

・ ICTを活用して足りないものを発見するアセスメント体制の整備。

・ 避難所で死者を出さないことを目標にした専門的な支援メニューの開発。

③ 実践的で具体的な訓練の実施と支援人材の育成による広域連携力

・ 一週間以上の生活を想定した宿泊型避難所訓練が有効。

・ 外部からの支援者受け入れを前提とした

コーディネートセンター訓練も必要。

・ アセスメントできる人材の育成と派遣のス

キーム(枠組みをもった計画)づくり。

次の災害で後悔しないために、しくみづくりとトレーニングを今すぐ始めよう!