1 病気予防法

1-1 科学的事実が教える

ご紹介するのは、奥田昌子医学博士の『欧米人とはこんなに違った 日本人の「体質」科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防 』(講談社ブルーバックス)』などからから抜粋し再編集したものに、インターネットの情報を加えたものです。

奥田昌子医学博士は、日本人には日本人のための病気予防法があるとおっしゃいます。 同じ人間でも外見や言語が違うように、人種によって「体質」も異なります。そして、体質が違えば、病気のなりやすさや発症のしかたも変わることがわかってきています。

私達は「ヨーグルトで腸をきれいに」「牛乳でカルシウムをしっかり補給」「心臓病予防に赤ワイン」「筋肉をつけて脂肪を燃やしましょう」「酵素が不足しています」「美肌の決め手はコラーゲン」等々の健康情報を耳にします。

いつまでも健康で若々しくありたいという人々の願いにこたえるかのように、次々に新しい健康法が登場しています。もっともらしい説明がなされ、テレビや雑誌が盛んに取り上げています。店頭で見かけて、つい買ってしまったという人もいるでしょう。

食品や習慣に健康効果があるかどうか判断するのは難しいものです。簡単な体操を続けている90歳の高齢者が元気いっぱいだとしても、その運動のおかげで寿命が延びたとは限りません。もともと健康で体力があるから、運動を続けていられる可能性もあります。

また、実験室で素晴らしい効果が確認されても、それが生きた人間の体内で同じように起きるかどうかは別の話です。健康効果を医学的に証明するには、数万人規模の参加者を長期にわたって厳密に観察し、その結果を判定する必要があります。

しかし現実には、少数の参加者を対象にごく短期間おこなった簡単な調査結果をもとに健康効果をうたったり、データの一部を都合よく切り取ってセンセーショナルに報じたりする例があとをたちません。

欧米人と同じ健康法を取り入れても意味がなく、むしろ逆効果ということさえあるのです。見落とされがちだった「体の人種差」の視点から、日本人が病気にならないための方法を解説します。

1-2 油の取りすぎはダメ

地中海沿岸地域は心臓病による死亡率が低いことが明らかになり、この地域で暮らす人々が伝統的に摂取してきたオリーブ油の健康効果に注目が集まりました。オリーブ油には、動脈硬化を促すリノール酸がごく少量で、代わりにオレイン酸が豊富です。

脂肪には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸がさまざまな割合で入っていて、オリーブ油やサフラワー(紅花)油などの植物性油は不飽和脂肪酸が90%近くを占めます。マーガリンは77%、バターは逆にコレステロールの合成を高める飽和脂肪酸が70%です。

不飽和脂肪酸のオリーブ油でも、大量に使えば心臓病の発症率が上がります。なぜなら油が脂肪そのものだからです。オリーブ油であろうが、ゴマ油であろうが、大豆油、コーン油、アマニ油、なんであれ、油はすべて大さじ1杯で約110kcalあります。

日本人は欧米人とくらべて内臓脂肪がつきやすいので、脂肪を摂取すればすぐ体について、血糖値が上がり、血圧が上がり、動脈硬化が進みます。心臓病も増えるでしょう。動脈硬化を防ぐには油そのものの使用をひかえるのが第一です。

オリーブ油の健康効果を示す文献はいくつも出ていますが、摂取すればするほど良いわけではないので気をつけてください。動脈硬化を防ぐには油そのものの使用をひかえるのが第一なのです。

オレイン酸は肝臓で合成できるので、意識して摂取しなくても健康がそこなわれることはありません。地中海沿岸地域の食事に注目が集まるきっかけになった論文は、心臓病の発症率が低い国として日本と地中海諸国をあげていました。

研究者らは論文の中で、「日本は(心筋梗塞などによる)冠動脈死が少なすぎて、患者の発症年齢、コレステロール値、血圧、喫煙歴について評価することができなかった」と述べています。

和食は一般的な欧米の食事とまったく異なることから参考にするのが難しく、欧米ではもっぱら地中海食について研究が進められたという経緯があります。日本人が心臓病を防ぐために、わざわざ地中海食を取り入れるのは見当はずれということになります。

1-3 牛乳は必要ですか

骨粗鬆症を原因とする高齢者の骨折は長期臥床、いわゆる寝たきりを招くことから、骨を強くするためにカルシウムを十分摂取すべきと考えられてきました。しかし、骨粗鬆症の原因はカルシウム不足だけではありません。

骨粗鬆症は遺伝的素因が大きく、カルシウムとビタミンDの作用、女性ホルモンの作用、骨の合成、動脈硬化などに関連する数多くの遺伝子が、骨粗鬆症の発生と関連することがわかっています。

2015年には、カルシウム摂取と骨折しやすさの関連について調べた46件の研究を総合的に分析した論文が公表され、食事からのカルシウムの摂取量と骨折の発生率には関連がないと結論づけています。

日本人は欧米人と違って、海藻と緑黄色野菜、大豆や小魚などからカルシウムを摂取してきました。また、日本で実施された大規模な研究から、大豆と大豆製品に含まれるイソフラボンという成分が、骨からのカルシウムの流出をおさえることが示されています。

日本人が苦手としているのが牛乳に含まれる乳糖です。乳糖を分解する酵素の働きは人種差が大きく、日本人は分解力の弱い人が約90%にのぼります。牛乳を飲むと胃がもたれたり、お腹が張ったりすることがあるのは、このせいです。

こういう人も赤ちゃんの頃は母乳を消化できていたはずですが、成長するにつれて乳糖を分解できなくなったのです。この現象は哺乳類で広く認められます。しかも不思議なことに、人間では人種差があるのです。

日本人を含む大部分の黄色人種とアフリカ系、そして白人でも地中海沿岸地域の人々は7~9割が乳糖不耐症とされているのに対し、北欧や西欧出身の白人は例外で、乳糖不耐症は1割ちょっとしかいません。

牛乳を飲む習慣は欧米から日本に伝わりました。日本人男性4万3000人を対象に実施された調査から、乳製品の摂取量が増えるほど前立腺がんの発症率が上がるという結果が得られました。カルシウム源として牛乳にこだわる必要はなさそうです。

1-4 ヨーグルトは体に良いか

食物アレルギーにはいくつか種類があり、そのうち最も多い即時型と言われるタイプでは、卵、牛乳、小麦、エビ、カニ、そばなどを食べた直後に蕁麻疹や呼吸困難、腹痛などがあらわれます。そのため診断がつきやすく、原因食物もすぐわかります。

これとは別に遅延型と呼ばれるタイプがあり、こちらは免疫細胞が活性化するのに時間がかかるので、原因食物を食べて数時間から数日たってから症状が出現します。その症状も、頭痛、発疹、疲労感、めまい、抑うつ、下痢、肌荒れなど多彩なことから、診断が難しく、疲れやストレスのせいと勘違いしたまま、症状に苦しむ人が少なくありません。

これらの症状はヨーグルトなどの乳製品が原因になりやすいとされ、頻繁に食べると発症率が上がりますが、皮肉なことに食べている人は体に良いと信じているので、ヨーグルトのせいで体調が悪くなっていることになかなか気づきません。

そこまでして腸内環境の改善につとめる必要があるのでしょうか。日本の研究グループが、日本を含む世界12か国の人の腸内細菌を比較しました。細菌の種類が国ごとに大きく異なり、日本人の腸内細菌は体に有益な機能を持つものが多いことがわかりました。

外国人とくらべてビフィズス菌をはじめとする善玉菌が多く、悪玉菌が少なかったのです。牛乳やヨーグルトなどの乳製品は、健康に良いと欧米から入ってきたものです。体調の変化に気を配ることで、合う、合わないを自分で判断したいものです。

1-5 赤ワインを飲んでも

以前、赤ワインが動脈硬化を防ぐと話題になりました。フランス人は肉やバターなど動物性脂肪を多く取っているのに、狭心症や心筋梗塞などの心臓病による死亡率が欧州で一番低いのです。

それは赤ワインに含まれるポリフェノールという物質が悪玉LDLの酸化をさまたげ、動脈硬化を起きにくくするからだというのです。これを聞いて、日本でも、ちょっとした赤ワインブームが起こりました。

日本は心臓病の発症率が世界で最も低い国の一つで、死亡率もフランスより下です。心臓病の予防を目的にわざわざ赤ワインを飲むのは、「隣の芝生は青い」そのものです。ポリフェノールは赤ワインにだけ含まれているわけではありません。

果物で言うと、ブドウよりブルーベリー、スモモ、イチゴに多く含まれ、コーヒーにも赤ワインと同じくらい入っています。これ以外にも、ニンジン、ホウレンソウなどの緑黄色野菜、大豆、ゴマ、ニンニク、ナッツ類、海藻、魚、緑茶など、身近な食物にいくらでも入っており、好き嫌いなく食べていれば十分摂取できるはずなのです。

それより問題なのはアルコールの害です。世界保健機関(WHO)の2014年の統計によると、純粋なアルコールに換算した1人あたりのアルコール消費量は、フランスを1とすると米国が0・77、日本は0・66です。

アルコールによる発がんの問題は欧米人より日本人のほうが深刻です。日本人の約半数はアルコールを肝臓で分解する酵素の働きが生まれつき弱く、こういう人は飲酒によって食道や大腸、肝臓などのがんを発症しやすいことが知られています。

たとえば、食道と、のど(咽頭、喉頭)のがんを合わせると、日本酒にして1日1・5合以上飲む人は、まったく飲まない人とくらべて発症率が8倍になり、1日2合以上飲む人は50倍以上高くなります。

日本酒1合は、ビールなら中びん1本、焼酎なら0・6合、ワイン4分の1本、缶チューハイ1・5缶に相当します。欧米白人にはこの酵素の働きが弱い人はいませんが、日本人はアルコールに弱い民族なのです。

1-6 夏バテ

日本人の基礎代謝には大きな特徴があります。基礎代謝量が季節によって変わり、それにつれて食欲が変動するのです。春から夏にかけて食欲は下がり、秋から冬に向けて食欲は上がっています。

「天高く馬肥ゆる秋」の言葉どおり、冬になると日本人の基礎代謝量は夏より8%ほど上がり、食欲も高まります。寒い中で体温を維持するには、体内でエネルギーを大量に燃やす必要があるからです。

逆に、夏は暑いのでエネルギーを燃やす必要がありません。そのため基礎代謝が1年で最も低くなり、これにともなって食欲が減り、活動量も自然に下がります。

夏になると「夏バテを防ぐために、しっかり栄養を取りましょう」という言葉をよく耳にしますが、基礎代謝が下がっているのにカロリーの高いものを食べたら太るだけです。それに夏バテになるのは、暑さで食が進まず体力が落ちるからではありません。

暑い屋外と冷房が効いた屋内の温度差による自律神経の乱れや、寝苦しさによる睡眠不足、高温多湿による発汗の異常などが重なって起きてくるので、食べて防げるものではないのです。

夏は食が細くなるのが自然です。体にたくわえられないビタミンやミネラルの摂取にさえ気をつけていれば、神経質になって無理に食べる必要はないでしょう。

欧米人など肉食中心の人種は、肉に含まれる蛋白質が起こす「DIT反応」、別名「食事誘発性熱産生」により、体内で活発に熱を産生しています。そのため夏でも基礎代謝があまり下がらず、非常に暑がります。

欧米の夏が日本の夏のように蒸し暑かったら、彼らはとても耐えられないでしょう。体温も違い、日本では体温が37℃以上になると熱があると言いますが、米国では38℃以上です。人の体は、暮らす環境に適応しながらできてきたということをお忘れなく。

1-7 便秘予防、食物繊維を摂取

便秘は不快な症状を起こすだけでなく、便に含まれる有害な物質が腸に長くとどまることで大腸がんの発症率が上がると言われてきました。しかし、日本で7年にわたって実施された研究で、厚生労働省が「お通じが毎日ある人も、週に2~3回しかない人も、大腸がんの発症率は変わらない」と発表しています。

排便のリズムは個人差が大きいので、はっきりした便秘の定義は存在しません。日本内科学会は「3日以上排便がない状態、または毎日排便があっても残便感がある状態」を便秘と呼んでいますが、このうち、とくに大切なのが残便感があるかないかです。

たとえ週に1回しかお通じがなくても、すっきり出るのであれば心配ないことが多いのです。食物繊維の摂取不足が便秘を招くのは事実で、米国疾病予防管理センターも、便秘に関するガイドラインで食物繊維と水分を十分摂取するようすすめています。

日本人1人1日あたりの食物繊維摂取量は、60年前の3分の2まで減りました。食物繊維を多く含む穀物、たとえば玄米や雑穀をあまり食べなくなったのがおもな原因です。食物繊維の摂取を少しでも増やす努力が必要なのは言うまでもありませんが、日本人の便秘には、もう一つ隠れた原因があります。脂肪の取り過ぎです。

食べた物が便になるまでの時間は、日本人は平均1日半と言われています。といっても消化に良いものを食べれば1日もかからずに体内を通過しますし、逆に消化に悪いものを食べると3~4日かかることもあります。食事の内容によって大きく変わるのです。

日本人は伝統的に炭水化物中心の食生活を送ってきたので、脂肪や蛋白質が豊富な動物性食品を消化、吸収する能力が低く、たとえば胃酸の分泌量は欧米人の半分程度しかありません。

そのため、肉、肉製品、揚げ物、乳脂肪を多く含むケーキやクリーム、ナッツ類、チョコレート、スナック菓子などは消化に時間がかかり、便通が遅れる原因になります。便秘が気になる人は動物性食品の摂取をひかえてください。水分をしっかり取り、規則正しく食事をすることも大切です。

1-8 お茶やコーヒー

緑茶、ウーロン茶、プーアル茶、さらには紅茶まで、お茶の仲間には、カテキン、カフェイン、ビタミンC、ポリフェノールなど、健康に役立つさまざまな成分が含まれています。ダイエットに効くと聞いて、積極的に飲んでいる人もいるでしょう。

ただし、入っている有効成分はごく微量なうえに、飲むだけでコレステロールの数値や血糖値が、改善するとは考えられません。カフェインには利尿作用があるので、水分の排泄が増えて体重は減りますが、減るのは水分だけで脂肪が落ちるわけではありません。

このカフェインも日本人とは相性が良くないのです。大事な仕事の前に栄養ドリンクをぐっと飲む。仕事が終われば「やれやれ、ようやく終わったな」と温かい湯呑みに手を伸ばす。カフェインは日常生活にすっかり溶けこんでいます。

その一方で、摂取し過ぎると、頭痛、不安、抑うつ、不眠、嘔吐、下痢などを起こすことも知られており、いくつかの国と地域が、カフェインを安全に摂取できる1日あたりの最大量を定めています。カフェインが体に与える影響は個人差が大きく、基準以内の量であっても症状が出る人もいます。

近年になって、この個人差に関連する遺伝子が見つかり始めました。そのなかの一つにはいくつかタイプがあって、どのタイプの遺伝子を持つかで、カフェインで頭がすっきりして気分が良くなるか、逆に不安が高まるかが決まります。

日本人を含むアジア人は、カフェインで不快な症状が起きやすいタイプの遺伝子を持つ人が半数にのぼり、とくに日本人の4人に1人は、カフェインを150mg摂取するだけで不安定な気持ちになるという報告があります。

カフェイン150mgというと、玉露1杯、コーヒー1杯に含まれる量です。缶コーヒー1本にもほぼ同じ量が入っていますし、紅茶やウーロン茶も500mlのペットボトルで飲むと、同じくらい摂取することになります。

これに対して、欧米白人やアフリカ系の人、そして同じアジア人でも中国人は、カフェインが合わない人は少数派です。欧米人がコーヒーを、中国人がお茶をおいしそうに飲む映像は、映画やドラマ、広告でよく使われますが、日本人とは体が違うのです。

カフェインは強い作用を持ち、かつては薬として用いられていました。あくまでも嗜好品なのですから、合わないと思ったらひかえるのが賢明です。

1-9 高血圧改善の常識

高血圧は正式には高血圧症といい、現代の日本でもっとも患者数の多い病気です。そのため、私も日常診療や健康診断でみなさんのような人とお話しする機会がよくありますが、生活指導のむずかしさは医者泣かせです。

「血圧ですか。塩分はひかえめに、野菜中心しています。あと運動も、ですから大丈夫ですね」と、自分から解説してくれる患者さん。しかし、検査結果を見れば、そういう生活を送れていないのはあきらかです。もはや慣れっこになっていて、まるで他人(ひと)ごとのように受けとめかたが軽いのです。

必要なのは減塩ではなく、その体重を落とすことです。かつて日本は塩分のとりすぎによる高血圧が多く、そのせいで脳の血管がやぶれて起きる脳出血は長らく日本人の死因第1位でした。ありふれた病気だったために、思いこみや根拠のすくない民間療法もまた深く浸透し、根強く残っているのかもしれません。

食べすぎなどを原因とする「メタボ高血圧」です。近年、お腹の脂肪、正確にいうと内臓脂肪が蓄積すると血圧が上がることがあきらかになっています。高血圧はいわゆる中年太りや白髪、シワ、EDこと勃起不全、白内障、認知症などと同じく老化現象であることです。

30年、40年とたつうちに血管の壁はよごれて細かいキズが無数につき、かたい場所、ぶよぶよした場所があらわれて、血液の流れが悪くなっていきます。本書を片手に壁のよごれを落とし、血管を休ませてキズの修復をうながせば、血圧がしだいに安定し、体が変わったことに気がつく日が来ます。

高血圧の改善は減量することです。そして、後半でお知らせする有酸素運動と、節酒と禁煙がもっと有効な手段です。

1-10 まとめ

体質が違えば、同じ健康法が毒にも薬にもなることがおわかりいただけたと思います。しかし、問題は健康法にとどまりません。高齢化が進む中で、さらに増えると予測されている生活習慣病にも気を付けなければいけません。

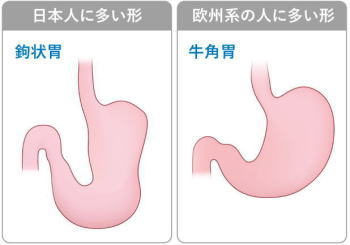

そして日本人の死因第1位を占める「がん」。これらの重要な病気についても、欧米で確立された予防法と治療法が、日本人には必ずしもあてはまらないことがわかってきました。炭水化物を中心に食べてきた日本人は胃の形も変化しました。

鉤状胃(こうじょうい)といって、図の左に示すように縦に長く、釣り針のように曲がった形をしています。 穀物は食物繊維が多いため、胃のぜん動によってどろどろになるまで砕き、十分に処理してから腸に送る必要がありますが、胃が袋のようになって出口が高い位置についているため、食べたものをしっかりためて消化できます。

日本人の悪玉LDLにはリノール酸、アラキドン酸よりもEPA(エイコサペンタエン酸)、DHA(ドコサヘキサエン酸)が多く含まれていることがわかっています。どちらも、動脈硬化をむしろ防ぐ働きを持つ物質です。

EPAとDHAは魚、とくにサバ、サンマ、イワシなどの背中の青い魚、さらにブリ、ウナギに含まれていて、このうちEPAには中性脂肪を減らす働きが、DHAには中性脂肪と悪玉LDLそのものを減らす性質があります。

さらに、日本人は動脈硬化の進行をおさえる善玉HDLが欧州系米国人より10%多いという報告もあり、これらの特性が合わさって動脈硬化が起きにくい体質をつくっています。日本人は母乳にもDHAが豊富に溶けており、母乳に含まれるDHAの濃度は米国人の7倍、中国人の3倍にのぼります。

日本を含むアジアの女性は、欧米人とくらべて乳腺の割合が高いタイプの乳房を持つ人が多いのに、欧米人より乳がんが少ないのです。その背景を明らかにしようと、欧米の科学者らが研究を進め、東アジア人が習慣的に摂取する大豆と大豆製品が注目を集めるようになりました。

動物実験で乳がんに対する予防効果が認められたことから、大規模な調査がおこなわれましたが、欧米人でははっきりした結果が得られません。それもそのはず、日本人の大豆製品の摂取量は米国白人の700倍にのぼります。

欧米人は大豆製品を食べる習慣がほとんどないので、よく食べている人と、まったく食べていない人をくらべても、乳がんの発症率に差が出ないのです。大豆製品の効果を調べるにはアジアで調査するしかないということです。

大豆に含まれるイソフラボンは化学構造が女性ホルモンに似ています。そのため、女性ホルモンが結びつく受容体という構造に女性ホルモンの代わりに結びつき、女性ホルモンの作用をじゃますることで乳がんを予防すると考えられています。

日本とアジアの他の国でおこなわれた研究からは、大豆製品の摂取により、乳がんの発症率がおおむね30~40%下がることが報告されています。イソフラボンを多く摂取するとインスリンの効き目が良くなること、脳梗塞と心筋梗塞の発症率が下がること、骨からのカルシウムの流出が少なくなることなどを見てきました。

女性ホルモンの受容体にイソフラボンが結びつくと受容体を刺激することになり、乳がんが起きやすくなるのではないかと心配され、血液に含まれるイソフラボンの濃度をもとにイソフラボンの摂取量を推定して、乳がんとの関連を調べました。

参加者をイソフラボンの摂取量により4つのグループに分けて比較したところ、摂取量が多いほど発症率が低くなりました。摂取量が最も少ないグループとくらべると、イソフラボンを最も多く摂取しているグループは、乳がんの発症率がなんと約3分の1になっています。

魚の脂には、おなじみのEPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富で、日本人を含むアジア人はEPAとDHAの摂取で糖尿病の発症率が下がることも示されています。ところが、欧米人を対象にした研究では同じような結果が得られておらず、魚を食べると逆に糖尿病の発症率が上がるというデータすらあるのです。

もしかしたら、アジア人にはEPAとDHAが作用しやすい何らかの遺伝的素因があって、これが人種差につながっているのかもしれません。糖尿病がなかった時代の日本人は、よく歩き、玄米や雑穀米をしっかり食べて、定番のおかずは、アジ、サンマ、サバなどの背中の青い魚と大豆製品、そして野菜や海藻でした。和食には欠点もあるのですが、糖尿病予防にはきわめて有効といえます。

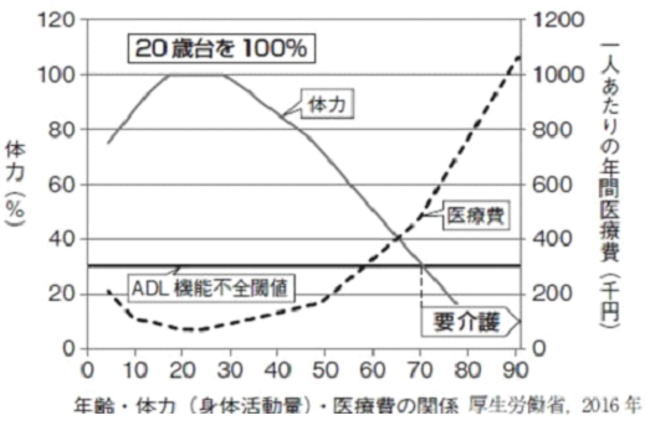

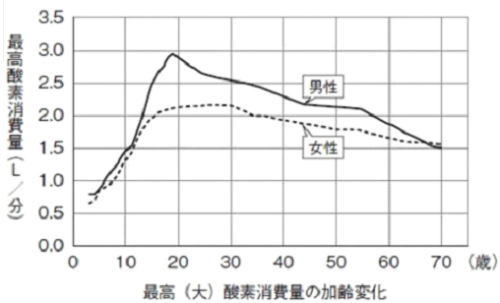

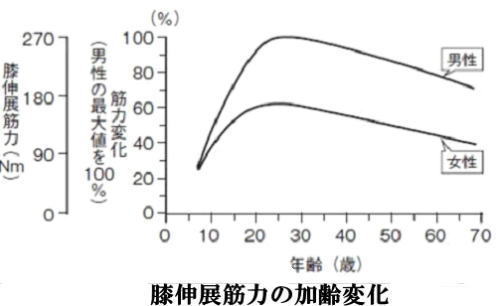

ごとに5~10%ずつ低下します。富士登山に参加した15人の年齢別の最高酸素消費量を表にすると、それぞれの参加者の点が加齢による体力低下曲線に並びました。

ごとに5~10%ずつ低下します。富士登山に参加した15人の年齢別の最高酸素消費量を表にすると、それぞれの参加者の点が加齢による体力低下曲線に並びました。 の毛が白くなったり、肌にしわがよるのと同じメカニズムで起こる、いわゆる老化遺伝子の仕業で、加齢現象の一つであると考えられています。

の毛が白くなったり、肌にしわがよるのと同じメカニズムで起こる、いわゆる老化遺伝子の仕業で、加齢現象の一つであると考えられています。