1 準惑星となった冥王星

1) 最果てにある星

冥王星は太陽系に属し、海王星よりも外側(ときに内側になるときもある)で太陽を周回する天体です。長らく太陽系第九惑星とされてきましたが、現在は太陽系外縁天体のなかの準惑星に分類されています。

1781年に発見された天王星は、その軌道運動が計算された位置からわずかにずれることが問題になりました。未知惑星の重力が天王星をふらつかせていると考え、天王星のふらつきから未知惑星の軌道を推測し、1846年に発見されたのが海王星です。

ところが、海王星からの重力の影響を考慮しても天王星のふらつきの一部が未解明として残りました。そこで、さらなる未知惑星を海王星の外側に探す試みが始まりました。その結果、1930年2月18日に冥王星が発見されました。

2006年1月、太陽系の最果ての天体冥王星へ向けて初の探査機が打ち上げられました。これまでの探査機よりもっともはやい速度でニューホライズンは太陽系を横断し、9年後に冥王星へ到達しました。

探査機ニューホライズンの出発から7か月後の地球で、これまであいまいだった惑星の定義が天文学者によって見直され、冥王星は惑星から外されました。太陽系の惑星を水星から海王星までの8個とすることが決定されたのです。

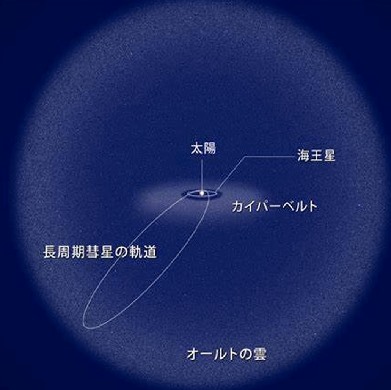

1992年以降、海王星の軌道以降に冥王星以外の天体が次々と発見され、これらが8つの惑星を取り囲むように分布していることが明らかになりました。観測技術の進歩によりすでに1000個以上の天体が発見され、現在では太陽系外縁天体と呼ばれています。

2003年に冥王星の近くに冥王星よりも大きな天体「エリス」が発見され、惑星の定義「その軌道周辺で圧倒的に大きく、他の同じような大きさの天体が存在しないもの」に冥王星は該当していないと判断されました。

冥王星は海王星の隣の軌道をまわる孤独な天体ではなく、無数の天体群れのひとつだったのです。科学者は冥王星を惑星に成長しきれなかった天体のひとつだと考えています。太陽系が形造られる歴史を教えてくれる貴重なサンプルなのです。

2) 分ってきた事実

ローウェル天文台に雇われたトンボーが1930年に新惑星を発見しました。新惑星の名前は「プルートー」(ローマ神話の冥界の神)で、名付親はイギリスの11歳の少女ベネシア・バーニーと発表されましたが、同じ名前の提案は約150件もありました。

星の民俗学者で随筆家で英文学者の野尻抱影は和名として冥王星を提案し、これが急速に広まり中国でも採用されました。1950年に当時世界最大の口径5メートルのパロマ天文台望遠鏡で観測され、直径は地球の半分以下で質量も1割と見積もられました。

1978年にアメリカ海軍天文台のクリスティが写真乾板の冥王星像に突起があり、その位置が変化していることから衛星を発見しました。彼はその衛星にカロンCharo(ギリシア神話に登場する冥界の川の渡し守)の名を提案して正式に命名されました。

カロンの公転周期は冥王星の自転周期と一致していました。互いの潮汐力の影響で、冥王星とカロンは同じ面を向けて公転しています。また、衛星の軌道運動から、冥王星の質量が地球の約0.2%しかないこともわかりました。

1985~1990年にかけて、冥王星とカロンが互いを隠しあう相互食が観測できました。それぞれの正確な大きさや冥王星表面に明暗模様があること、カロンの表面に水の氷があることなどもわかりました。2023 年2月6日にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた天王星には環がくっきり写っていました。

年2月6日にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた天王星には環がくっきり写っていました。

1990年ハッブル宇宙望遠鏡によって冥王星表面の明暗模様がより鮮明にわかり、新たなカメラがそれに取りつけられると2005年には新衛星も2つ発見され、2012年にはさらに2つの衛星が発見されました。現在までに確認されている衛星は5個です。

スペースシャトルで軌道に上げられた望遠鏡に取りつけられたCCDカメラの性能向上や、データ処理にコンピュータが使われるようになり、1992年からは海王星以遠の領域に直径数百キロメートルの新たな天体が次々に発見されるようになりました。

1989年のボイジャー2号の海王星接近時に測定された海王星の正確な質量を採用して天王星の軌道運動を計算した結果、冥王星発見へのきっかけとなった天王星のふらつきもなくなり、理論どおりの動きをしていることが1993年に判明しました。

3) 冥王星の姿

冥王星は太陽から平均距離約39.5天文単位(約59億キロメートル)で、公転周期は約248年ですが軌道の離心率が約0.25と大きいのです。このため地球から見た平均の明るさは15.1等級で、近日点付近での極大光度は13.65等級にもなります。

遠日点と近日点では太陽からの距離が約73億8000万キロメートルから約44億4000万キロメートルまで大きく変化し、冥王星の軌道はかなりの楕円(だえん)であるため、ときには海王星軌道の内側に入ってきます。

冥王星と海王星は16.7天文単位を超えて決して接近しません。海王星が3周公転する間に冥王星はちょうど2周公転するという特殊な関係のため、互いの接近が妨げられています。冥王星は現在もじょじょに太陽から遠ざかり、遠い未来遠くへと消え去るかもしれません。

探査機が出発したのは、冥王星が惑星ではなくなる決議がなされた国際天文学連合総会の7か月前でした。大型のグランドピアノほどの大きさの探査機は、アポロ宇宙船が3日以上かかった月までの距離をたった9時間で横断し13か月後には木星に接近しました。

木製の重力を利用して加速し、そしてついに2015年7月14日、探査機は冥王星に約1万2500キロメートルまで、カロンには約2万7000キロメートルまで接近して通過しました。

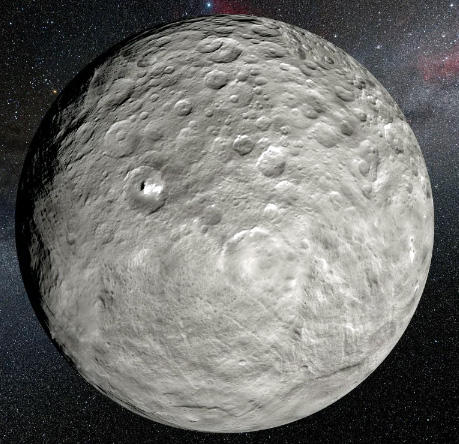

分光観測で冥王星の表面は凍った窒素、メタン、一酸化炭素、水の氷に覆われ、カロンは水の氷に覆われていました。冥王星の直径は2,376キロメートル、密度は1立方センチメートル当り1,854グラムであり、岩石と氷を主成分とする天体と思われます。

冥王星にみつかったハート型地形の左半分に位置するスプートニク平原は凍った窒素に覆われ、この 平原には衝突クレーターがみられません。内部の熱エネルギーで対流が生まれ、表面にできた衝突クレーターが消し去られているようです。

平原には衝突クレーターがみられません。内部の熱エネルギーで対流が生まれ、表面にできた衝突クレーターが消し去られているようです。

周囲の「陸」部分は、窒素より密度の低い水やメタンの氷であると思われます。また、地下には液状の海があるようです。冥王星には窒素主体のきわめて希薄な大気も確認されました。

衛星のカロンの直径は1212キロメートル。密度は1立方センチメートル当り約1.7グラム。衛星というよりも、カロンは冥王星との二重天体とみたほうがよいのかもしれません。

るエリスのみです。距離が遠すぎて未だに曖昧な部分を多く残っています。

るエリスのみです。距離が遠すぎて未だに曖昧な部分を多く残っています。