1 災害の概要

1-1 災害の発生

厚真町は北海道の南西部に位置し、南北に細長い稲作中心の農村地帯で、ハスカップの作付面積は日本一となっている。車で新千歳空港から約35分、札幌から約90分、フェリーターミナルもあり全ての交通アクセスに恵まれている。面積は401.15平方キロメートル、人口は2019年5月末現在2,147世帯4,564人である。

2018(平成30)年9月6日午前3時7分、胆振地方東部でマグニチュード6.7、厚真町の最大震度7の揺れが10秒間続いた。震源の深さは37kmで、近隣の安平町とむかわ町は震度6を観測した。

厚真町社会福祉協議会の山野下主幹は午前4時前に自宅を出て、厚真町社会福祉協議会事務所へ向かわれた。事務所へ到着すると停電で何も見えない状態で、内部は足の踏み場もない状態だったそうだ。

北海道電力苫小牧火力発電所の1・2号機は老朽化で停止され、3号機は44歳で15万kwに抑制中、4号機は16歳でもフル稼働で設備の劣化速度を速めていたが、施設内設備損傷により復旧に長時間かかることを想定した訓練を一度も行っていなかった。

原子力規制委員会の指示に従わずに原発再起動に拘り続けた結果、泊原発は地震で外部電源を喪失し非常用ディーゼル発電機6台を起動して燃料プール内の核燃料の冷却を維持している状態で、福島原発の教訓は生かされていないという驚くべき実態だった。

この地震の影響で北海道電力の苫小牧火力発電所をはじめ他の火力発電所も停止し、北海道内は全戸停電(ブラックアウト)となった。下の写真は、この様子を伝える北海道新聞9月6日の朝刊である。

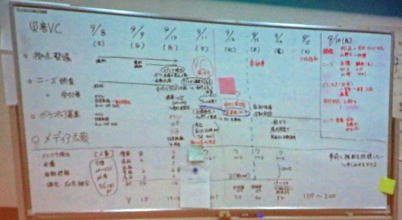

1-2 災害発生からの二週間

1-2-1 9月6日

地震発生から8分後の3時15分に厚真町役場は災害対策本部を設置し、職員が施設利用者の安否を確認した。3時40分には全避難所の開設を指示するとともに町内全域の断水を確認した。

午前6時に北海道が陸上自衛隊本部方面隊に災害派遣を要請し、同本部方面隊は第七師団の派遣を決定した。北海道社会福祉協議会胆振地区事務所長が来所された。停電のため固定電話が使えず、職員の携帯電話を利用したが中々繋がらなかった。

陸上自衛隊第七師団が支援に到着。行政・自治会町内会・民生委員・介護事業所による安否確認が行われ、透析患者移送は社会福祉協議会が、在宅酸素療法患者の支援は行政が担当した。避難所の運営は行政と自衛隊で対応し、町民の自主的活動が続いた。

山野下主幹は9時から避難所を巡回して13時に職員と在宅利用者の安否を確認し、厚真町災害対策本部から情報収集をしながら道社協等への応援連絡をされた。15時30分に気象庁が地震発生時厚真町で震度7を記録したと発表した。

北海道社会福祉協議会胆振地区事務所長が来所された。17時30分に気象庁が「平成30年胆振東部地震」と命名した。

1-2-2 9月7日

被災された町内の方々が、取るものも取り敢えず避難所へ集まってこられた。被災住宅で倒れた家具は町内のボランティアが対応し、倒れたホームタンクは業者と自衛隊が状況を判断しながら対応した。

北海道社会福祉協議会職員、苫小牧市社会福祉協議会職員が来所され、災害ボランティアセンター開設に向けて打ち合わせを行う。15時30分に災害ボランティアセンターを福祉事務所内に開設し、活動拠点場所の選定作業を開始する。

高橋はるみ北海道知事が視察に見えられ、町内6ヶ所に避難所を開設すると、自主避難を含めて1,118人が避難した。

15時30分に災害ボランティアセンターを社会福祉事務所内に開設し、活動拠点場所の選定作業を行う。ボランティアの受け入れは土曜日と日曜日は行わないことを確認し、マスコミなどを通じて周知した。

1-2-3 9月8日

災害ボランティアセンターの活動拠場所を調整し、本郷地区の旧かしわ保育園に決定した。

1-2-4 9月9日

事務機器・備品・活動資材などの災害資機材を整備して駐車所を整備した。2013(平成25)年十勝地方南部で発生したマグニチュード6.5の地震で使用した災害支援資機材を有効活用した。

事務機器・備品・活動資材などの災害資機材を整備して駐車所を整備した。2013(平成25)年十勝地方南部で発生したマグニチュード6.5の地震で使用した災害支援資機材を有効活用した。

安倍晋三首相が視察に見えられた。

1-2-5 9月10日

災害資材整備、仮設トイレ搬入、社会福祉協議会事務所の光電話とインターネットが回復した。受付用電話を設置し、Facebook を開設してメール受付を開始することで、災害ボランティアは電話やメールで事前受付して募集人数を調整した。

1-2-6 9月11日

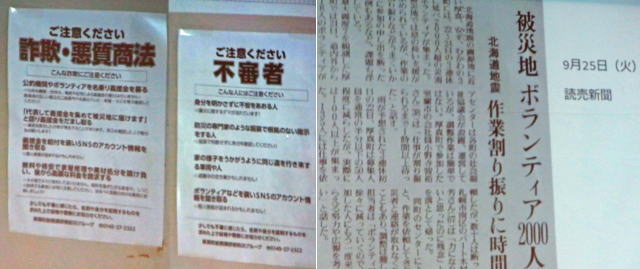

災害ボランティアセンターが活動を開始した。最後の行方不明者が発見されたがその後死亡され、11日現在で死者は36人となった。

1-3 初動対応など

12日から罹災証明書の交付申請の受付が開始され、正午のサイレンで犠牲者を悼み町民らが黙とうした。15日に厚真町役場前に犠牲者追悼の献花台が設置された。18日に町内小中学校4校と北海道厚真高等学校が後13日ぶりに授業を再開した。

18日から住家被害認定全戸調査が開始され、町内小中学校4校と北海道厚真高等学校が震災後13日ぶりに授業を再開した。

20日には、町と町議会、関係団体である農業委員会、土地改良区、町商工会、JAとまこまい広域、苫小牧広域森林組合、みなみ北海道農業共済組合いぶり支所、鵡川漁協厚真支所が議事堂で、北海道胆振創部地震議会と関連団体連絡会議を開催した。

この日の15時までに自主避難を含めて445人が七ヶ所の避難所に集まった。この地震の発生以降、厚真町では震度1以上の地震が300回以上記録され、震度5弱が2回、震度4が17回、平成31年2月21日午後9時22分には震度6弱の地震を体験した。

1-3-1 特に重宝した物など

行事用テント、仮設トイレ、2t平トラック、軽トラック、4tユニック、移動用10人乗りワゴン車、ニーズ調査用車両、パイロン、飲料水用20リットルポリタンク、コピー機、長テーブル、パイプ椅子、ホワイロボード、ヘルメット、保護メガネ、踏み抜き防止用靴の中敷き、トランシーバー、ビブス洗濯用洗濯機、1t用フレスコ、農業用PP袋、段ボール、受託地図、電話帳など。

1-3-2 運営体制

運営主体:厚真町社会福祉協議会

協力:北海道社会福祉協議会、道内各市町村社会福祉協議会、北海道JC北海道、北海道社会福祉士会など、

総務:予算、広報、Facebook 、マスコミ対応、人員管理。

マッチング:依頼、活動内容に応じボランティアを調整。

ニーズ依頼:ボランティア依頼受付、現地調査と調整。

受付:ボランティア受付、電話応対。

資材:資機材の整備、管理。

活動資金:共同募金会災害準備金

企業の紫煙:車両、事務機器の提供、人のボランティア派遣。

全国から:災害支援のスペシャリストの直接活動支援、被災地から経験に基づく助言。

1-4 被害の状況

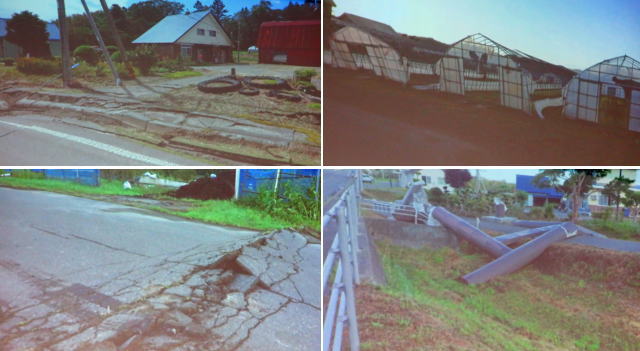

大規模な土砂崩れや路面陥没などで道路が寸断され、厚真町で道道4路線、町道25路線が通行止めとなった。北海道全域停電により車両の運行に支障が生じ、鉄道や空港などの交通機関にも広く運休・欠航が生じるなど甚大な影響をもたらした。

8月に稼働を開始した厚真町冨里浄水場は、裏山の大規模な土砂崩れによりは損壊し配水管の損傷などで町内全域で断水が発生した。さらに、平成31年2月21日の震度6弱の地震で最大111戸が断水した。

農地への土砂堆積や用水路等の損壊が多数発生し、翌年に完成予定の国営勇払東部かんがい排水事業厚幌導水路も大きな被害を受けた。水稲や畑作物、ハスカップなどの作物にも被害が生じ、林地の大規模土砂崩れにより森林や林道に大きな被害が発生している。

1-4-1 被害金額

| 区分 | 被害金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 公共土木施設 | 188億円 | 道路、河川、橋梁、上下水道 |

| 農業関係 | 110億円 | 農地、尿業施設、共同利用施設 |

| 林業 | 458億円 | 林道、森林被害 |

| その他 | 67億円 | 商工業、宅地堆積土砂、災害廃棄物 |

| 合計 | 823億円 |

1-4-2 人的被害

地震に伴う土砂災害や多数の家屋倒壊等により人的被害が発生した。厚真町では幌内地区で4名、高丘地区で2名、吉野地区で19名、桜丘地区で4名、朝日地区で2名、幌里地区で4名の、併せて36名の方々が犠牲となられた。

| 区分 | 平成30年9月6日 | 平成31年2月21日 | 計 |

|---|---|---|---|

| 死者 | 36人 | 36人 | |

| 重症 | 0人 | 0人 | |

| 中程度 | 0人 | 0人 | |

| 軽傷 | 1人 | 62人 | |

| 合計 | 97人 | 1人 | 98人 |

1-4-3 建物被害

9月18日より被害家屋の調査を開始して、住家・非住家を合わせて6,618棟の調査を終えている。また、罹災証明書の交付については9月12日より受付を開始し交付を行っている。

被害調査対象は住家1,836棟、非住家2,782棟の合計4.618棟で、被害調査件数は4,618棟で進捗率は100%となった。罹災証明書交付件数は1,387件となっている。

| 区分 | 全壊 | 大規模半壊 | 半壊 | 一部損壊 | 被害なし | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 住家 | 224 | 69 | 249 | 1.092 | 202 | 1.836 |

| 非住家 | 661 | 161 | 500 | 801 | 659 | 2.782 |

| 合計 | 885 | 230 | 749 | 1.893 | 861 | 4.618 |

1-4-4 応急仮設住宅

避難所は、避難生活の長期化を予測して大型施設を中心に開設した。9月7日に住民の4分の1に当たる1,118名の方々が避難を余儀なくされた。その後、電気や水道の復旧や応急仮設住宅の建設に伴い徐々に閉鎖し、12月6日には全避難所が閉鎖された。

| 避難所 | 9/6 | 9/7 | 10/24 | 11/5 | 11/7 | 11/30 | 12/6 | 閉鎖日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 福祉センター | 493 | 613 | 114 | 38 | 49 | 21 | 0 | 12/6 |

| スポーツセンター | 82 | 93 | 44 | 33 | 32 | 15 | 0 | 12/6 |

| 厚真中央小学校 | 76 | 139 | 22 | 12 | 0 | 11/7 | ||

| 厚真中学校 | 90 | 36 | 14 | 8 | 0 | 11/7 | ||

| 厚南会館 | 130 | 80 | 0 | 11/7 | ||||

| 上厚真小学校 | 23 | 43 | 13 | 0 | 11/5 | |||

| 鹿沼マナビィハウス | 0 | 14 | 7 | 6 | 5 | 0 | 11/30 | |

| 合計 | 894 | 1.118 | 214 | 97 | 86 | 36 | 0 |

1-4-5 応急仮設住宅入居状況

| 区分 | 世帯 | 人数 | 入居開始 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 応急仮設住宅 | 125 | 285 | 第一期:11/1、第二期:11/30 | |

| みなし仮設住宅 | 18 | 30 | 9/27 | |

| 公営住宅 | 25 | 55 | 9/8 | |

| トレーラーハウス | 11 | 24 | 12/27 | |

| 合計 | 179 | 394 |

1-4-6 人的支援等の状況

平成30年12月28日現在で各機関からの人的支援状況。

| 区分 | 延べ人数 | 支援内容 |

|---|---|---|

| 国 | 880 | 国土交通省、気象台、タイムライン |

| 北海道 | 6,480 | リエゾン、罹災証明書交付支援、避難場運営支援 |

| 市町村 | 1,530 | 環境業務、物資、水道応急、土木、下水道技術支援 |

| 東北6県 | 13,379 | 罹災証明書交付支援、避難場運営支援 |

| 自衛隊 | 14,359 | 人命救助、道路警戒、給水、給食、入浴、輸送 |

| 警察 | 750 | 人命救助、警戒活動 |

| 消防 | 500 | 人命救助、警戒活動 |

| 合計 | 25,836 |