1 災害の概要

1-1 災害の発生

ここ数年間はほとんど台風の影響を受けない北海道でしたが、2016年の8月末は連続して4っつの台風が上陸しました。

8月17日に第7号、21日に第11号、23日に第9号が北海道に相次いで上陸し、記録的な大雨をもたらしました。それからおよそ一週間後に、台風第10号が函館市南西の日本海に抜けて31日0時に温帯低気圧に変わりました。

大雨の影響で多くの河川が氾濫し、特に十勝地方・上川地方では住家の床上・床下浸水が数多く発生し、暴風により渡島地方では住家の損壊が相次ぎました。また、河川の氾濫や台風の接近に備えて多くの市町村で避難指示・避難勧告が発令されました。

大雨の影響で多くの河川が氾濫し、特に十勝地方・上川地方では住家の床上・床下浸水が数多く発生し、暴風により渡島地方では住家の損壊が相次ぎました。また、河川の氾濫や台風の接近に備えて多くの市町村で避難指示・避難勧告が発令されました。

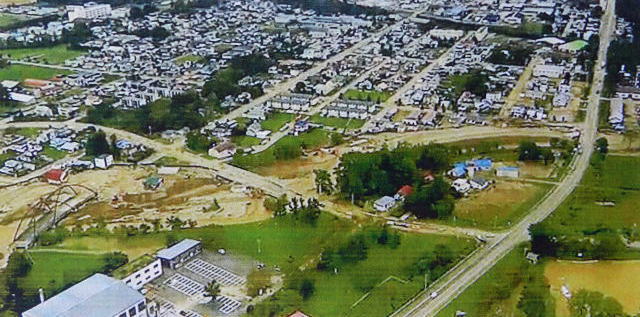

北海道上川郡清水町では台風に伴う水害が発生して多大な被害が出ました。人的被害は行方不明者2名、建物被害は前回、半壊、一部損壊、床上・床下浸水があり、農業被害も深刻なものとなりました。

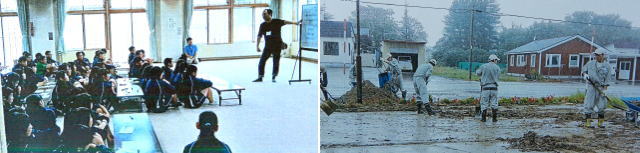

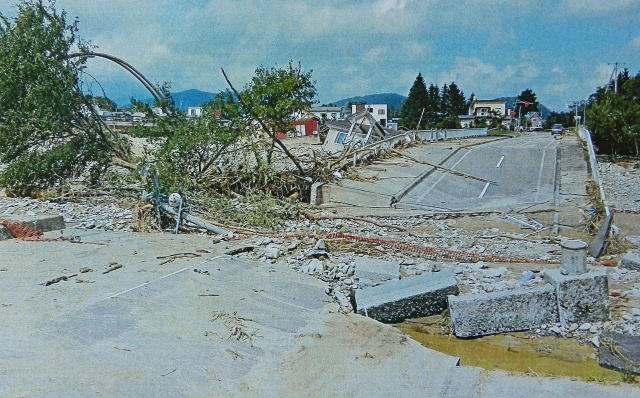

国道・道道・町道の損壊が30か所以上となり、橋梁は20ヶ所以上、7歌仙の損壊があり、加えて断水、通信網の普通、鉄道の運休など、ライフラインの維持が困難な状況に陥りました。下の写真は清水町役場駐車場と国道274号線の様子です。

1-2 ペケレベツ川の様子

台風10号により被災した芽室町が管理する橋梁は、上芽室橋、西芽室橋、日進橋、西伏見橋の4橋です。

北海道が管理する橋梁は14橋が被災し、ペケレベツ川に架かる第一号橋が落ちました(写真の左中央)。

ペケレベツ川に落ちた第一号橋が流されています。

流された橋の下へ乗用車が真っ逆さまに落ちていますが、運転手の安否は不明です。

橋と岸の接続部分の基礎がぐしゃぐしゃになっています。

溢れた川の水で舗装道路の地盤が流されました。

惨憺たる有様に、何から手を付けてよいのかわかりません。