4 北海道での大雨

4-1 大雨となるパターン

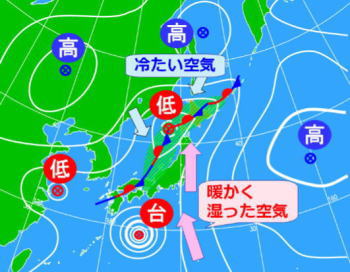

北海道の年間降水量は一般に1,000ミリ程度で、日本海側は雪による降水が多く、太平洋側は南からの暖かく湿った空気が山で上昇し雨雲が発達します。

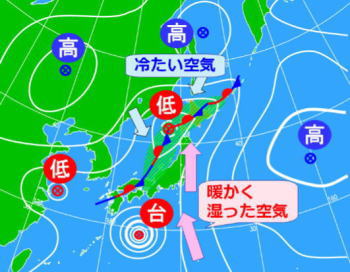

北海道に前線が停滞しているところへ南から台風(熱帯低気圧)が北上してくると、台 風の周辺から水蒸気を大量に含んだ暖かく湿った空気が送り込まれ、前線の活動が活発になります。前線による雨とその後の台風本体による雨雲により長時間大雨が続くことになります。

風の周辺から水蒸気を大量に含んだ暖かく湿った空気が送り込まれ、前線の活動が活発になります。前線による雨とその後の台風本体による雨雲により長時間大雨が続くことになります。

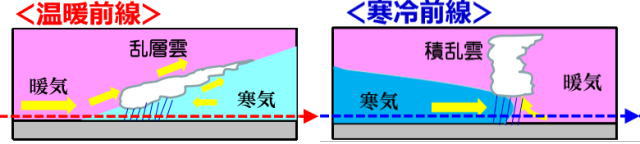

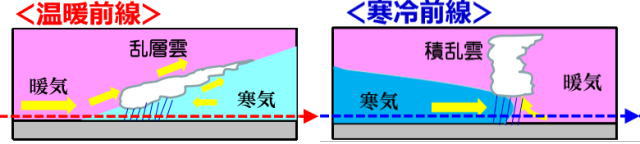

性質の違う空気の境目を前線と言います。温暖前線は暖気が寒気に乗り上げ、寒冷前線は寒気が暖気を押し上げています。上昇気流と水蒸気があると雨雲ができ、寒冷前線が温暖前線に追いつくと「閉塞前線」となります。

災害を引き起こす大雨は、たくさんの水蒸気が集まり上昇して雲が発達するところで起きます。低気圧や前線付近で、大雨が長時間かつ広範囲に続くと56水害のような災害が発生し、大気の状態が不安定なときは晴れていても急に激しい雷雨となり局地的大雨となることがあります。

上記の図は、昭和56年8月洪水とタイムラインに関するシンポジュームで志田昌之氏の「昭和56年8月水害の気象・降雨を振り返る~そのとき何が・次はどうする~」より転載しました。ありがとうございます。

トップへ戻る

4-2 雨の強さと降り方

猛烈な雨は1時間に80ミリ以上で、記録的短時間大雨情報レベルとなります。雨量は50ミリ位から白っぽくなり、80ミリ以上になると息が苦しくなるような圧迫感に襲われ恐怖を感じます。雨による大規模な災害が発生する恐れが強くなり、厳重な警戒が必要となります。

記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度しか発生しないような短時間の大雨を、観測又は解析したときに発表する情報です。現在の雨がその地域にとって災害の発生につながるような、稀にしか観測しない雨量であることを知らせ、重大な災害の危険性が高まっていることを周知します。

危険性を知らせる2つの指標は「土壌雨量指数」と「流域雨量指数」です。土壌雨量指数は、降った雨が土壌中にどれだけ貯まっているかを見積もり、土砂災害の危険性を示した指数です。流域雨量指は、流域で降った雨の量や流下する時間などを考慮し、対象区域の洪水の危険度を表現した指数です。

トップへ戻る

4-3 洪水警報と注意報

指定河川洪水予報は河川管理者と気象庁が共同発表します。洪水警報と注意報は気象庁が単独で発表します。特定河川の特定区間を対象に、水防活動用に河川名を冠して推移または流量を示して予報します。

洪水警報と注意報は気象庁が単独で発表します。予報区域内を対象に、洪水に酔って重大な災害の恐れがある旨を広く警告(注意)しますが、水位の予測は行っていません。

知っておきたい水位や洪水に関する情報

| 危険レベル | 出される予報の種類とタイミング | 住民のとるべき行動 |

| 5 | 氾濫発生情報(洪水警報) | 氾濫が発生した場合 | |

| 4 | 氾濫危険情報(洪水警報) | 氾濫危険水位を超えた場合 | 避難中なら直ちに避難を完了。非難が間に合わないときは命を間保つ最低限の行動。 |

| 3 | 氾濫警戒情報(洪水警報) | 避難判断水位を超えた場合 | 避難警告が出たら非難を開始する |

| 2 | 氾濫注意情報(洪水注意報) | 氾濫注意水位を超えた場合 | 雨や推移の情報に注意し、避難準備を開始 |

| 1 | 発表なし | | 普段より避難順路の確認をする |

洪水予防警報は、大雨などで災害は発生するおそれがある場合に出されます。気象台から発表される洪水予警報は、石狩地方や空知地方など「地域」を対象に発表されます。国土交通省または都道府県と気象台が共同して発表する洪水予警報は、あらかじめしてされている河川の「川と川沿い」を対象に発表されます。

トップへ戻る

4-4 線状降水帯の恐怖

2014年9月9日~12日にかけて、北海道の西海上にある低気圧を含む気圧の谷の中に入った状態が続きました。上空約5500メートルには氷点下15度以下の寒気が入り込み大気の状態が非常に不安定となりました。

このため、十勝地方、胆振地方、石狩地方で局地的に猛烈な雨が観測されたほか、石狩地方、胆振地方では1時間降水量、3時間降水量、24時間降水量等の観測史上1位を更新するなど、記録的な大雨となりました。11日には、石狩地方、空知地方、胆振地方に「大雨特別警報(土砂災害、浸水害)」が発表され、北海道内で初めての特別警報の発表となりました。

大雨の影響により、石狩地方や胆振地方を中心に床上・床下浸水、土砂崩れ、停電、農業施設等に大きな被害が発生し、12の市町で避難勧告が発令されました。交通機関は国道や道道で通行止め、JRや新千歳空港を発着する航空機に運休が発生し、教育機関の臨時休校などもありました。

トップへ戻る

4-5 融雪期の豪雨と洪水

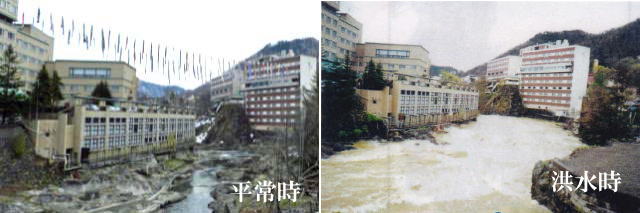

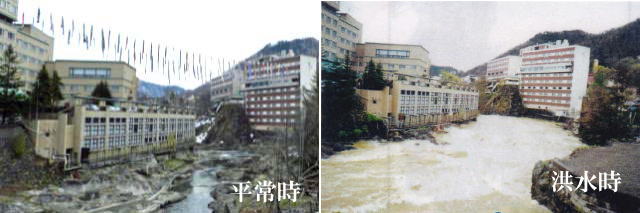

2000年5月の融雪期に襲来した豪雨で定山渓温泉街を流れる豊平川が溢れ、下流の札幌市内を流れる水量も増加して堤防の決壊が懸念されました。

トップへ戻る

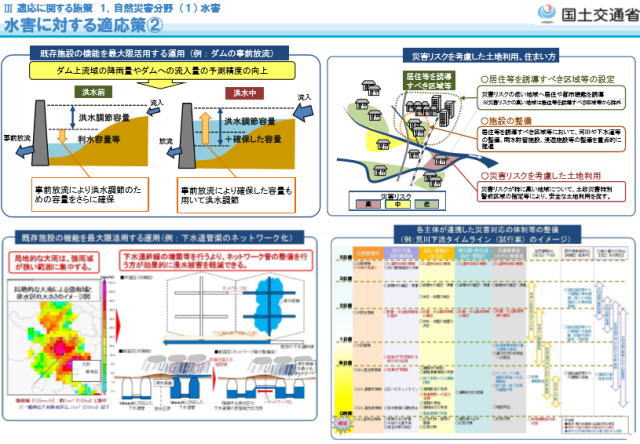

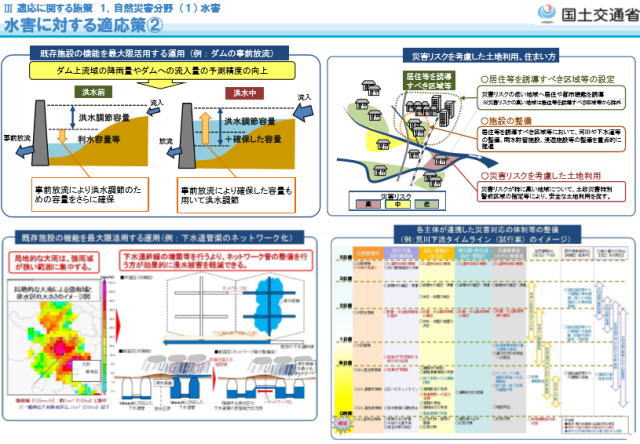

4-6 水害に対する適応策

国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次報告書によると地球平均気温の2℃上昇は避けられず、気象庁地球温暖化情報第8号によると日本では北ほど気温上昇は高くなると言われます。地球の平均気温が2℃上昇すると、北海道内主要流域で年最大雨量は1.2倍に増加し、石狩川流域での浸水面積は2.2倍との予測がされています。

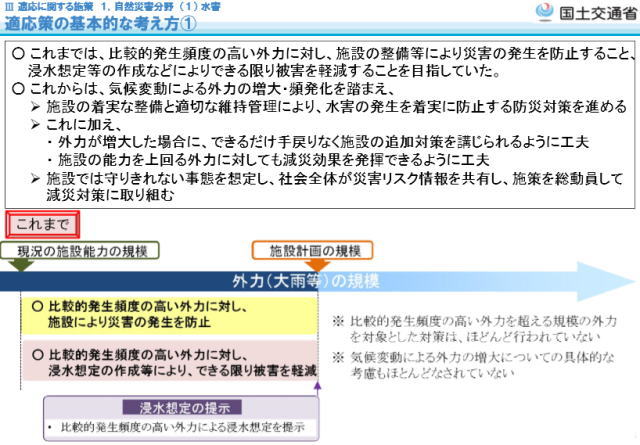

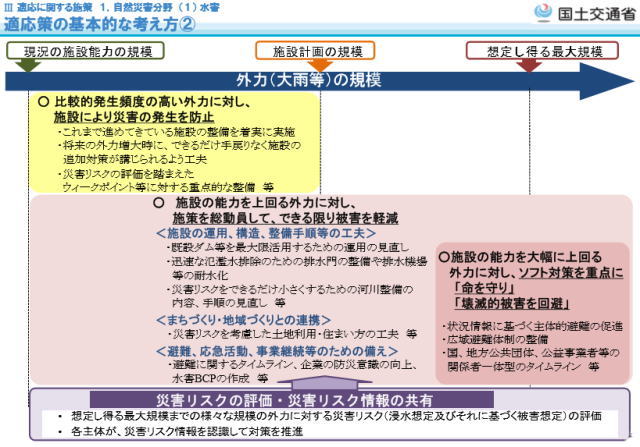

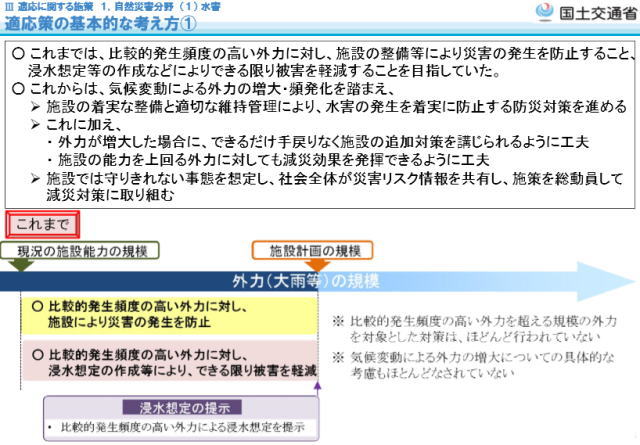

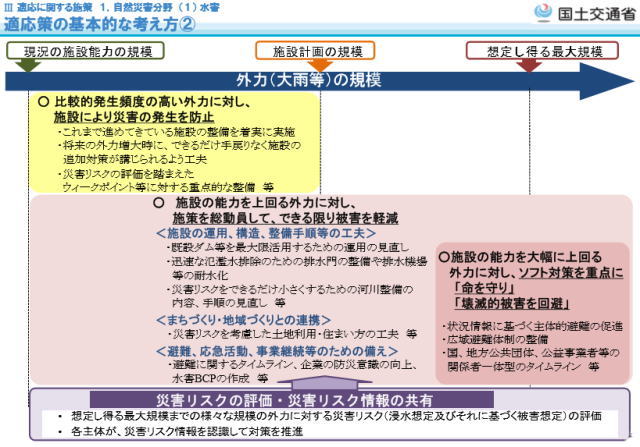

国土交通省は気候変動適応計画で、水害に対する適応策の基本的な考え方を表しました。

トップへ戻る

北海道開発局は、国土交通省と北海道の協力で水防災対策検討委員会を設置して、専門家の意見をまとめて今後の指針をまとめました。

・ 気候変動の影響が現実のものになったと認識し、北海道から先導的に気候変動の適応策に取り組むべき。過去の降雨や水害等の記録だけではなく、気候変動による将来の影響を科学的に予測し、具体的なリスク評価をもとに、治水対策を講じるべき。

・ 気候変動による災害の激甚化を踏まえ、施設では守り切れない洪水は必ず発生するとの認識のもと、北海道民、地域、市町村、北海道、国等が一体となり、ハード・ソフト両面からあらゆる対策を総動員し、防災・減災対策に向けた取組を行うべき。

・ 今回生じた甚大で特徴的な被害の要因を分析し、治水計画や維持管理へ反映すべき。その際、技術開発に挑み、新技術を積極的に導入すべき。

・ 北海道においては、命を守る治水対策を進めるとともに、日本の食料供給基地としての農業を守る治水対策を強化し、「生産空間」を保全して全国に貢献すべき。

トップへ戻る

3 北海道の水防災対策

3-1 北海道大雨激甚災害の特徴

3-1-1 気象

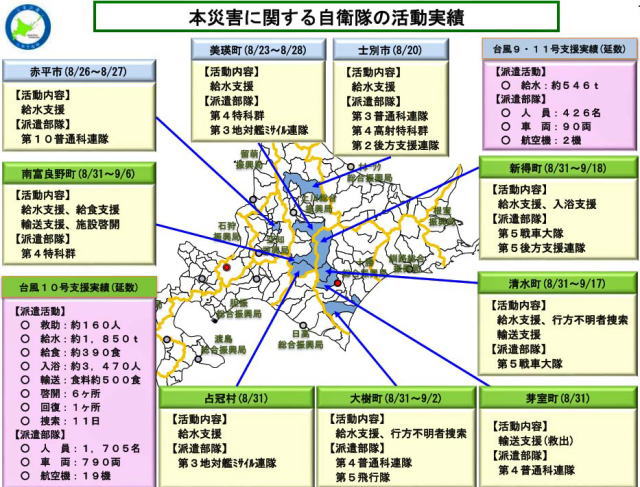

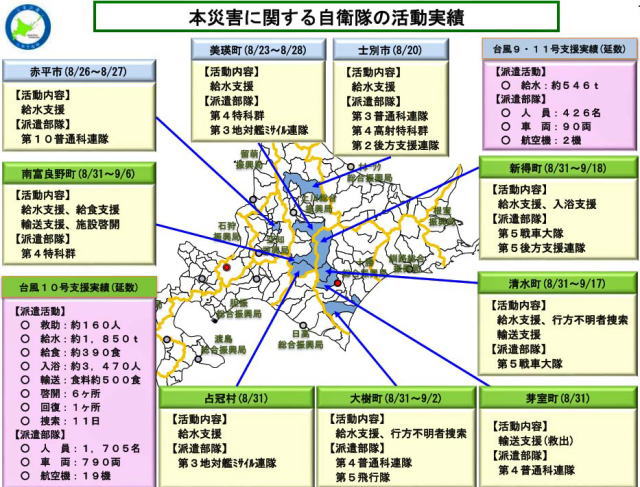

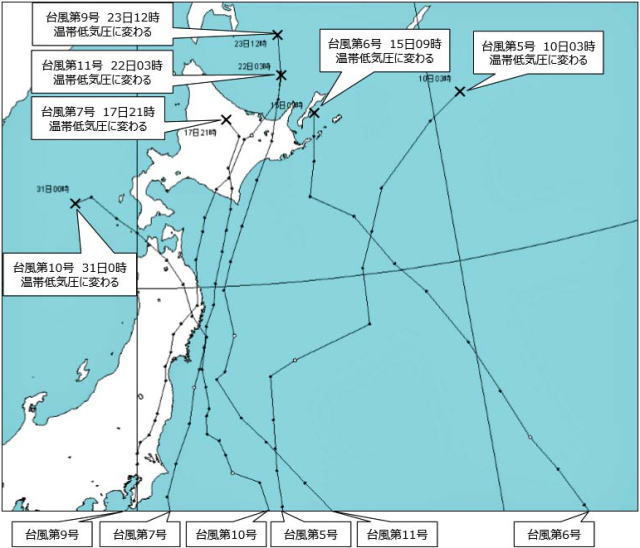

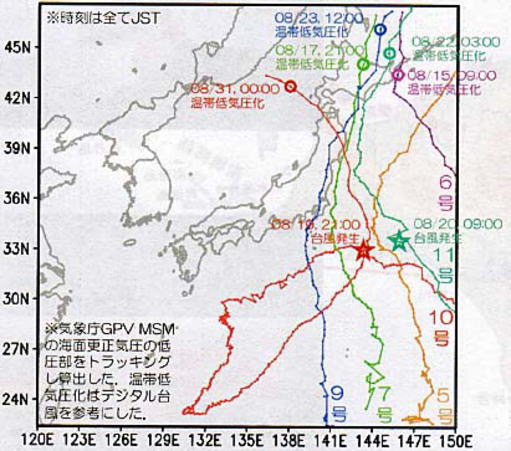

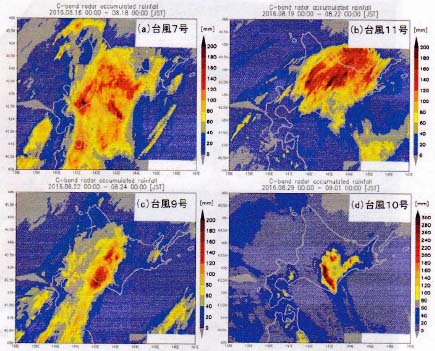

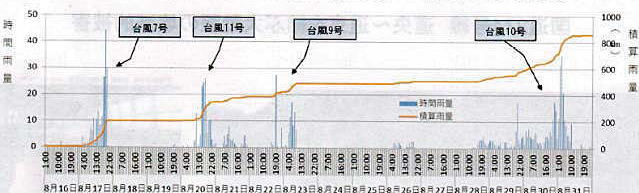

観測史上初めて1週間に3つの台風が北海道に上陸、さらに台風第10号が接近。

連続する豪雨で年間降水量に匹敵する地域があるなど全道各地で記録的豪雨。

洪水が繰り返し発生して流域が湿潤状態となり、流出率が高い状況。

3-1-2 河川の被害

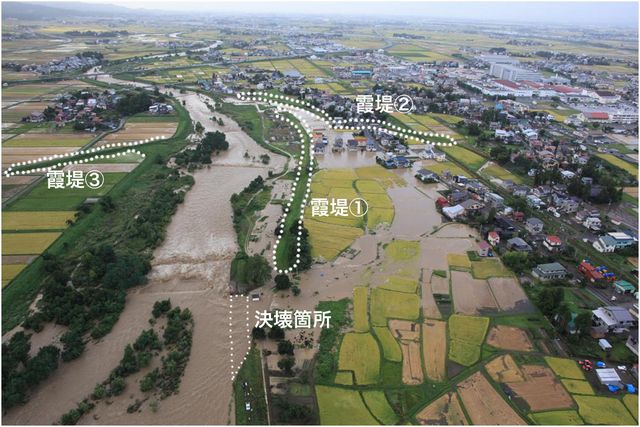

国管理河川で堤防が決壊、特に上流部や支川において甚大な被害。

多数の中小河川で河岸決壊等により家屋流出や橋梁等の被害。

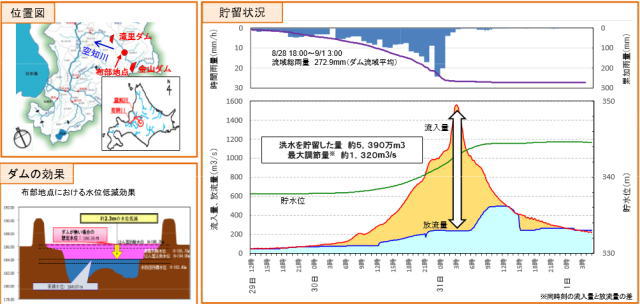

ダム等の治水施設や砂防施設が被害軽減に効果を発揮。

3-1-3 農業、交通網、経済等の被害

高い全国シェアを占める農作物の産地で、農地の浸水や土壌流出、食品加工場の被災などが発生、全国の市場で野菜価格が高騰するなど、日本の食料供給へ大きな影響。

橋梁や道路の被災等により、鉄道や国道など重要交通網が分断され、物流等、経済にも大きな影響が発生橋梁被害に関連する犠牲者も発生。

明治期に開拓が始まって以降、これまで整備してきた社会経済活動の基盤が甚大な被害を被った。被災したインフラの復旧には多くの時間が必要。

避難した住民の割合は、必ずしも高いとは言えない状況。一方、ホットラインが円滑な避難勧告等の早期発令に貢献するなど、「水防災意識社会」再構築の取組に一定効果。

トップへ戻る

3-2 近年の気象の変化と気候変動の影響

3-2-1 近年の気象の変化

時間雨量30mmを超える短時間雨量が約30年前の約1.9倍、線状降水帯の発生回数が増加するなど、既に極端な雨の降り方が顕在化。

勢力が減衰しにくい太平洋側からのルートで、北海道に接近・上陸する台風の割合が増加。

3-2-2 気候変動の影響予測

IPCC第5次評価報告書:気候システムの温暖化については疑う余地なし、21世紀末までに中緯度の陸域のほとんどで極端な降水がより強くより頻繁となる可能性が非常に高い。

北海道では21世紀末、年最大日降水量が全国を上回る1.24倍になり、河川の現計画が目標とする治水安全度が年超過確率11/100の場合は1/25~50程度に著しく減少するとの報告。

道内の一級河川の年最大流域平均雨量は全国平均を上回る1.1~1.3倍以上と予測。

3-2-3 気候変動への適応策

IPCC第5次評価報告書では、将来温暖化ガスの排出量の推移がどのシナリオに類似した推移をたどっても、世界の平均気温は上昇するとされ、温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和策」だけでなく、影響に対する「適応策」を進めることが必要。

欧米諸国では、日本とは異なり、気候変動により増大する外力を踏まえた施設計画 や設計における対策などの気候変動適応策を既に実施。

日本においては平成27年3月に中央環境審議会が日本における気候変動の影響と 課題に関して意見具申同年11月に「気候変動の影響の適応計画」が閣議決定。

トップへ戻る

3-3 対応すべき主な課題

3-3-1 気候変動の影響

気候変動の影響により、今後必要な対策を講じなければ時間とともに安全度が低下していくというこれまで経験したことのない困難な状況に直面。

近年の気象状況等により気候変動の影響は既に顕在化。

日本では過去の降雨実績等に基づいて治水計画が立案されており、北海道はこれまで降雨量が少ないことから計画降雨量が相対的に小さい。一方、気候変動の影響は、日本の中でも特に北海道において大きいとの予測。

欧米諸国では、既に気候変動の適応策が進められている一方、日本では実践的に十分進められているとは言えない状況。

3-3-2 気候変動の影響

河川の支川や上流部、中小河川における被害が特徴的。

上流域からの土砂流出等による河岸決壊等を要因とした被害が特徴的。

広範囲で甚大な農地被害により、日本の食料供給に大きな影響。

連続的な豪雨及びそれにより流域が湿潤状態で流出する状況を想定した対応を 行う必要。

長い河川延長や数多くの河川管理施設を管理。高齢化等により樋門等操作人の 確保が困難になるなど施設の的確な操作に支障が生じるおそれ。

災害時に避難した住民の割合は必ずしも高くない。災害リスクを踏まえた土地利 用の誘導や規制については実効あるものにはなっていない。

トップへ戻る

3-4 今後の水防災対策のあり方

3-4-1 基本方針

北海道は明治以降の治水事業により順次社会を発展させてきた歴史があります。しかし、今後は気候変動の影響により必要な対策を講じなければ、治水の安全度が低下していくというこれまで経験のない困難な状況に直面しています。次世代に安心・安全な北海道を引き継ぐため、水防災対策に取り組んでいかねばならないという認識を共有。

今回甚大な被害を受け、日本でも気候変動の影響が特に大きいと予測される北海道から次の時代に向けた先導的な水防災対策のあり方を発信しています。

気候変動の影響が現実のものになったと認識し、北海道から先導的に気候変動の適応策に取り組むべきです。また、過去の降雨や水害等の記録だけではなく、気候変動による将来の影響を科学的に予測し、具体的なリスク評価をもとに、治水対策を講じるべきです。

気候変動による災害の激甚化を踏まえ、施設では守り切れない洪水は必ず発生するとの認識のもと、北海道民、地域、市町村、北海道、国等が一体となり、ハード・ソフト両面からあらゆる対策を総動員し、防災・減災対策に向けた取組を行うべきです。

今回生じた甚大で特徴的な被害の要因を分析し、治水計画や維持管理へ反映すべきです。その際、技術開発に挑み、新技術を積極的に導入すべきです。

北海道においては命を守る治水対策を進めるとともに、日本の食料供給基地としての農業を守る治水対策を強化し、「生産空間」を保全して全国に貢献すべきでしょう。

3-4-2 気候変動を考慮した治水対策

気候変動の影響予測、リスクの評価と社会的共有

・ 北海道における気候変動の影響を科学的に予測

・ 将来の被害想定など、具体的なリスクを評価し、社会的に共有

リスク評価を踏まえた対策、気候変動を考慮した治水計画

・ リスク評価をもとに、治水計画やリスク管理に向けた目標水準を設定

・ ハード対策やソフト対策を総動員し、対策を検討

・ 諸外国の事例も参考にしつつ、将来の外力増大に対するリスク最小化等の観点を踏ま

え、現時点における気候変動を考慮した治水計画を検討・策定

将来的に気候変動に迅速に対応できる対策

・ 将来的な外力の増大に早期に対応でき、柔軟に追随できる施設設計等

適応策の検証

・ 最新の技術的知見や社会・経済情勢を踏まえてフィードバックし、計画を検証しなが

ら進めていくプロセス

変動を考慮したリスク分析

・ 気候変動の将来予測が有する変動幅、観測方法等が有する変動幅を考慮したリスク分

析を行い、危機管理等への活用を検討

3-4-3 ハード対策とソフト対策の総動員

・ 治水施設の整備は引き続き進めていくものの、気候変動の影響による災害の激甚化を

踏まえ、施設能力を超える洪水は発生するとの認識のもと、ハード対策・ソフト対策を

総動員して被害を軽減・防止する対策

ハードとソフトの可能性や限界を踏まえた対策

・ 各種対策の機能や役割分担を明確にしながら対策を構築

・ ハード・ソフト対策の可能性と限界を十分踏まえたうえで新たな対策の可能性を検討

・ 施設整備は、果たす機能は確実であるが、時間とコストを要し、地域への影響等も考

慮する必要

・ 避難対策は、地域と十分に議論し、その確実性と困難性を明らかにすることが必要

・ 災害リスクに基づく土地利用の誘導・規制等については、具体的な枠組みと方法の検

討が必要

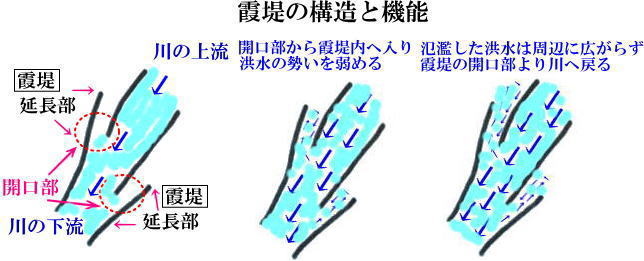

氾濫の拡大を抑制する対策

・ 霞堤や二線堤等の整備、道路等の連続盛土構造物等の保全・活用を検討

・ そのような土地利用と一体となった治水対策を進めるうえでは、

治水効果と浸水リスクについて地域と十分議論し、選択するプロセスが必要

北海道の地域特性を踏まえ、農地等の土地利用の考慮や生産活動と連携

・ 堤防決壊時の被害抑制工法等減災工法について現地実験等を行い技術開発

危機管理型の施設整備、大規模構造物の安全性の確認

・ 施設能力を上回る洪水時にも被害の軽減を図るような危機管理型の施設整備を検討

・ 大規模構造物について、設計を上回る外力が発生した場合を想定して安全性を確認

3-4-4 避難の強化と避難体制の充実

・ 避難を実効性のあるものにするため、今後はさらに地域と十分に議論し、その確実性

と困難性を明 らかにしながら防災・減災対策を進める必要

「水防災意識社会」再構築等の取組の推進

・ 「水防災意識社会」再構築の取組を、北海道管理区間も含めて一層推進

・ 自治体の防災対応の強化・充実のための支援の強化や仕組みづくり等を検討

・ 減災対策協議会の場等の活用で連携強化し、国・北海道・市町村等が総力を結集して

災害に対応

住民等との災害リスク情報の共有化

・ 治水地形分類図などを用い、旧河道などの過去の地形を周知。街の中の浸水実績等の

表示についてより安価で多くの箇所に表示する手法やハザードマップ高度化検討

・ 水位周知河川の指定促進、未指定河川における水害リスク情報の提供

・ 切迫した河川の状況に関する説明会を一定の頻度で開くなど迅速な報道機関への情報

提供

・ 一般住民が普段から川に接し、親しみ、災害リスクをより正しく認識できる素地を養

う

避難施設の整備

・ 治水施設の整備とあわせて、避難路や避難場所等の整備を一体的に進める

3-4-5 支川や上流部等の治水対策

・ 下流域等の人口や資産が集中する地域の治水対策を講じていくとともに、支川や上流

部、中小河川においては、その特徴を踏まえながら有効かつ効率的な治水対策が求めら

れる。

支川や上流部等の治水安全度の向上

・ 暫定的な掘削断面とする改修や局所的な対応など改修方法を工夫

・ 既設ダムの再開発や遊水地等の洪水調節施設などにより下流に負荷をかけずに支川や

上流部の治水安全度を早期に向上

土砂等の影響への対応

・ 洪水時の上流からの土砂流出や河道の変化状況、河道内の樹木・流木等の影響など、

被災状況を調査・分析し、今後の河道計画や維持管理に反映。土砂動態等に関する調

査・研究の推進

・ 土砂等の流出抑制対策や河川の浸食対策、堤防強化対策

3-4-6 既存施設の評価及び有効活用

既設ダムの有効利用

・ 既設ダム(発電・農業用ダムを含む)の再開発や、洪水予測精度の向上を踏まえた予備放流方式の導入など、既設ダムを最大限活用

堤防の評価や堤防強化対策

・堤防の被災状況について調査・分析を行い、今後の堤防の危険度の評価方法や強化方法など、堤防管理等に反映

観測体制の強化・洪水予測精度の向上

・ 観測精度の向上や欠測時の対応など、観測体制の充実・強化

・ 水位上昇の早い中小河川への対応や、連続する降雨への対応として、降雨から流出ま

での一連の洪水予測技術の開発、洪水予測精度の向上

河川の適切な維持管理、施設の効果の確実な発現

・ 河道内の堆積土砂や樹木・流木について、より一層民間企業と連携して有効活用より

有効に活用するための技術開発

・ 樋門の自動ゲート化の推進や樋門等の操作の地域の協力体制の検討など、確実な施設

の運用体制確保の取組

・ ICT等の技術を用いた監視体制の強化等、河川管理の高度化・効率化等に関する取

組や技術開発

3-4-7 許可工作物等への対応

被災要因の分析と対策、防災・減災技術の研究開発、ソフト対策

・ 橋台背面の洗掘等による橋梁の被災や頭首工の被災等による経済や人的被害などを踏

まえ、その被災要因を分析し、それにもとづき有効な対策を検討

・ 河川の流路変動等の特徴的な被害状況を踏まえ、防災・減災技術の研究開発に努める

・ 関係機関の情報共有や伝達方法等のソフト対策をあわせて検討

3-4-8 生産空間(農地)の保全

農業に関わる治水対策の適正な評価方法

・ 生産空間(農地)に対する治水対策の効果のより適正な評価方法を検討

農地の利用形態等を考慮した治水対策、農業と河川事業の連携

・ 畑作地帯や水田地帯等の農地の形態や農作物の特性等を考慮した治水対策を検討

・ 農地の排水事業と河川事業の連携などにより、より効率的で早期に排水可能な対策を

検討

河道掘削土や河道内樹木・流木等の農業への有効活用

・ 河道掘削土や河道内の伐採木・流木、堤防除草等について、民間の活力も導入しつ、

地域 の農地等への有効活用、より有効に活用するための技術開発の推進

トップへ戻る

4 最後に

水害の頻発に対しては、適応策を本気で考える必要性があります。

・ 気候変動の影響は、IPCCの予想どおり(と考えるべき)で、予断を配した外力に

対する計画や管理のあり方を考えます。

・ ConstructionからManagementへシフトは不可避 → 現有施設の機能向上が重要

です。

・ 土地利用計画やまちづくりと連携した治水計画の提案+霞堤など昔の知恵を今日に適

用できる方策を考えるべきです。

・ 防災減災分野にUAV、IT、人工知能としった先端技術の積極的導入=異分野連携

を図るべきです。

・ 防災だけでない付加価値のある提案=貯水池は洪水調節+巨大な蓄電池=治水機能プ

ラスエネルギー源を考えます。

・ リスク(ハザードプラス虚弱性)の評価となる次のなる災害への準備が必要です。

トップへ戻る

ります。北海道大学の山田朋人准教授が気象庁のGPVMSMの海面更正気圧の低圧部を1時間おきにトラッキングして算出されました。発生した温帯低気圧化はデジタル台風を参考にしています。

ります。北海道大学の山田朋人准教授が気象庁のGPVMSMの海面更正気圧の低圧部を1時間おきにトラッキングして算出されました。発生した温帯低気圧化はデジタル台風を参考にしています。

風の周辺から水蒸気を大量に含んだ暖かく湿った空気が送り込まれ、前線の活動が活発になります。前線による雨とその後の台風本体による雨雲により長時間大雨が続くことになります。

風の周辺から水蒸気を大量に含んだ暖かく湿った空気が送り込まれ、前線の活動が活発になります。前線による雨とその後の台風本体による雨雲により長時間大雨が続くことになります。