1 災害VCの目的と取り組み

災害時には、日常生活意識も被害を増大させる要因になる場合があります。例えば、あの人に任せておけばよいという思いから、支援の際に自治会長など一部の人の負担が大きくなります。また、閉鎖的・差別的意識の余波から、見ず知らずの人に頼むのをあまり好まないとか、誰かが助けてくれるだろうという思いなどから、行政等に対する過度な期待と依存が被害を大きくする場合が考えられるのです。

災害時の支えあい活動はまさに「地域福祉活動」そのものです。災害時であっても、平時であっても「いのち」と「くらし」を守る・創る活動に変わりはなく、個々に「顔」がつながっていることが大事です。そのためには、地域住民の生活や行動を「見える化」した、「支えあいマップ」の取り組みも有効です。広島県の大雨災害地においても、地域の方々が支援を必要としている方の状況を細かく知っていたため、支援活動がしやすかったのです。

日頃からの取り組み例として、住民一人ひとりに目を向け、支えることが必要な住民を地域全体の課題としてとらえることや、課題を抱える人も自ら支援のネットワークの構成員になること。学生や若者に対しても日ごろの活動が見えるようにし、町内会活動に参加してもらえるよう考えるべきです。

自分たちの地域で想定される災害を自ら知り、考え、備えることが重要です。そして、災害から多くのことを学び、取り組んでいくこと。何かありそうなとき、何かあった時に「日ごろのつながりや取り組み」を活かすことができる「助け合える地域」、平常時は地域で暮らしの支えが必要な方を真ん中にして、地域ぐるみで支えることができる「支えあえる地域」、誰かのせいにせず、みんな(官・公・民・+α)で気付く「それぞれの役割を果たす地域」となるべきではないでしょうか。

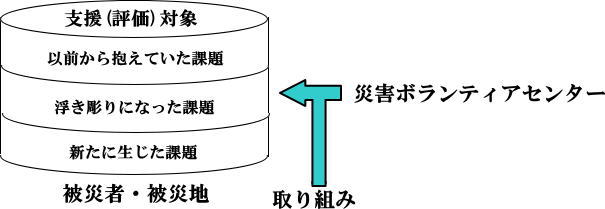

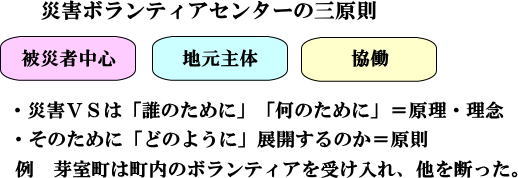

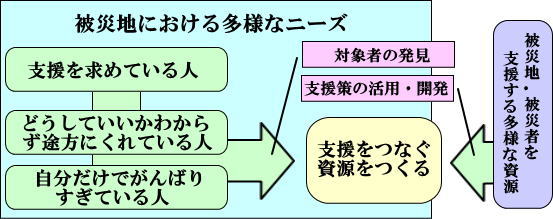

災害VC(ボランティアセンター)とは、課題を抱えている本人や課題が発生している地域が、自らの手で解決できるよう支援し、普通の暮らしを家族や地域の人々と営むことができることを目的とします。

その取り組みは住民同士の助け合いの推進、福祉関係者が他の専門職との連携や協力、災害によって新たに生まれた制度の活用、福祉啓発や福祉教育、社会資源の開発や地域開発、組織機関の運営管理、政策提言や福祉運動などが挙げられます 。

2-1 災害VCの組織

災害支援を担当する班とその役割を考えます。

| 担当 | 役割 | 氏名 |

|---|---|---|

| 総務班 | 総合窓口、記録 | |

| 広報・メディア班 | Webサイト・SNSの立ち上げ、情報発信、メディア対応 | |

| 医療班 | ボランティアのケガ等の対応、スタッフの健康管理 | |

| ボランティア受付班 | ボランティア活動希望者の受付、問い合わせ対 | |

| ニーズ班 | ボランティア依頼の受付、現地調査(活動手順の確認 | |

| ボランティア活動班 | ボランティアのグルーピング、マッチング、送り出し | |

| 資材班 | 活動資材の管理、調 |

SNS(Social Networking Siteの略)は災害時の安否確認や情報収集に役立ちます。震災時には通話規制により電話回線はつながりづらくなり、携帯電話や固定電話による通話はほぼ不可能となります。SNSであればインターネット回線で連絡が取り合えるため、震災時の安否確認や情報収集に向いている手段です。また、個別に連絡を取らずとも互いの安否をつながっている人たちすべてに連絡できるので、非常に効率的な連絡手段でもあります。

Twitter のツイートはフォローしてなくても読むことができるため、情報収集・拡散がしやすく、震災時に使いやすいSNSの一つです。地方自治体やメディア等の公式アカウントなど信頼できるアカウントを中心にフォローし、情報を取得、拡散するのがおすすめです。なお、公的機関や著名人などのアカウントのうち、本人確認が取れている認証済みアカウントには「認証済みマーク」がついているので、確認の参考にしてください。

2 創り出す支援

2-1 支援するのは「暮らし」

復興の主役は、「被災したその人」と「その地域」です。当事者が自ら解決できるようにサポートするのが「自立的支援」といいます。目指すのは、「ふだんの・くらしの・しあわせ」です。

暮らしを構成する8つの領域

① 安全な住まい

② 欲しいものを手に入れられる

③ 社会に参加できる

④ 本来の能力を発揮できる

⑤ 知りたいことを知れる

⑥ 生きがいを持って人と関わる

⑦ ストレスを軽減できる

⑧ 楽しい時間を過ごせる

2-2 暮らしの支え方

・ 手段的支援:ボランティア活動の開発や制度利用

・ 積極的支援:勇気づけ、生きる力の支援

2-3 支援を想像する

災害ボランティアセンターで発生する様々な状況下において、

・ あなたは災害ボランティアとして何ができるのか考えましょう。

・ 運営スタッフとして活動するあなたは、どのような役割を持つか考えましょう。

・ そのためにあなたは、どのような行動をとるべきか考えましょう。

2-3 あなたの対応は

・ あなたへの質問

あなたはボランティアセンターの運営スタッフです。「地元の小学5年生150名が、授業の一環としてボランティア活動を希望しています」と云われました。あなたは、どのようなボランティア活動に結び付けますか。また、ボランティア活動に当たって留意すべきことは何ですか。

・ 解答例

災害の現場は、流木や倒木はもちろん破壊された家屋などが散乱し、足の踏み場がないような状態です。ガラスの破片が散らばり、釘の付いた木材も多数あります。大人でも危険な場所への立ち入りは不可能です。

授業の一環ですから、安全が確保できるところから災害ボランティアが作業をしている様子を見学してもらいます。近くを通りかかったボランティアに、どのようなことに気をつけているのか、何時から何時まで作業をしているかなどの質問をすることは可能です。ボランティア活動がどのようなものかを学んでもらうことが重要です。

・ あなたへの質問

あなたはボランティアセンターの運営スタッフです。ボランティア活動を安全に行うため、家屋周辺に流入した流木や家屋への倒木などを処理することが望まれています。チェンソーの取り扱いができ、機材や燃料、プロテクターなどの安全策を講じて作業をしてくれるボランティアを募集したいのですが・・・どうしますか。

・ 解答例

業務でチェンソーを使っている人はに動員されて災害現場にはいないでしょう。予備のチェンソーやプロテクターと燃料などは保管されているでしょうか。他に、チェンソーなどを持っている人がいるでしょうか。情報がなければ急の場合に対処できません。

広島県の大雨災害地では、地域の方々が支援を必要としている方の状況を細かく知っていたために支援活動がしやすかったのです。個々に住んでいる人同士の「顔」がつながっていることが大事です。地域住民の生活や行動を「見える化」していれば、急ぐとき時にはチェンソーを誰が持っているか、誰が使いこなせるかに気付きます。

・ あなたへの質問

あなたはボランティアセンターの運営スタッフです。家屋の汚泥の除去と災害ごみの搬出依頼のあった被災世帯は、災害発生前から生活ごみが散乱するいわゆる「ごみ屋敷」でした。あなたはどのように支援しますか。

あなたはボランティアセンターの運営スタッフです。家屋の汚泥の除去と災害ごみの搬出依頼のあった被災世帯は、災害発生前から生活ごみが散乱するいわゆる「ごみ屋敷」でした。あなたはどのように支援しますか。

・ 解答例

生活ごみと災害ごみは根本的に異なります。まず、誰かが助けてくれるだろうという思いを捨てさせて生活ごみの分別を促し、やればできるでしょうと自らの手で解決できるように支援します。分別の終わったごみは行政に依頼して処分してもらいます。

復興の主役は「被災したその人」であり、自らの手で解決できるようにサポートするのが「自立的支援」です。

災害時に発生する問題点から学ぶこと、その教訓を生かすことで災害に「も」強い地域づくりに繋がっていきます。そして、災害にも負けない地域社会とは、何かあった時はお互いに「助け合える社会」、要援護者の方を真ん中にして「支え合える社会」、誰かのせいにせずみんなが「役割を果たす社会」です。

3 被災者への支援例

2-1 宮城県の例

宮城県は、被災された皆様の生活を中心とした支援に関する大まかな内容と問い合わせ先を網羅した「みやぎ被災者生活支援ガイドブック(平成28年1月版)」を発行しています。宮城県内にお住いの被災者だけが対象となる内容ですが、どのような支援が考えられているかの参考になります。

あなたにすべての内容が該当するわけではありません。あくまでも参考ですから、被災された場合はお住いの行政に問い合わせて下さい。

3-2 住まいのこと

被災者生活再建支援金、災害援護資金貸付、生活復興支援資金貸付(生活福祉資金貸付)、母子父子寡婦福祉資金貸付、義援金、生活保護、災害弔慰金、災害障害見舞金、児童扶養手当、特別児童扶養手当、児童手当、震災遺児・孤児向けの奨学金など、税金の軽減(自動車税・個人事業者・法人・その他)、地震保険金など

3-3 お金のこと

仮設住宅供与機関、仮設住宅から恒久住宅への転居支援、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資、公営住宅、住まいについての相談窓口、住宅再建支援(二重ローン対策)、防災集団移転、がけ地近接住宅移転事業、住宅再建支援(津波被災住宅)、住まいの復興給付金(消費税引上げ対策)、新築住宅支援(県産材利用エコ住宅普及促進事業)、新築住宅支援(低炭素型水ライフスタイル導入支援事業)など。

3-4 仕事のこと

緊急雇用創出、未払い賃金立替払、労災保険の支給、仕事探し・就職に向けた各種支援、離職者等再就職訓練など。

3-5 心と体のこと

保健福祉医療一般(医療相談窓口夜間の子どもの医療相談、休日・夜間の急病やケガをしたとき、薬について知りたい、薬局を探したい、女性医師による女性の健康相談を受けるには、がん患者・家族の方が相談しとき、難病者や家族が日常生活の相談をしたいとき、障がい者福祉サービスに関する相談、歯や口腔の相談、特定健康診査・後期高齢者検診。

リハビリテーション相談、運動指導、栄養や食生活の相談、18歳から39歳までの方の健診、引きこもりに関する相談、市町村国保・後期高齢者医療の一部負担免除)、こころ(心の相談、自死に関する相談、薬物乱用に関する相談、アルコール関連問題等の相談、心のケアセンターとは、いのちの電話ダイヤル)、高齢者の保健福祉(高齢者に関する心配事等の相談、光栄者の介護や保険・福祉サービスの利用に関する相談、介護保険、介護保険を利用するには、介護保険で利用できるサービス、介護保険の減免)、児童の保健福祉(発育・発達に関する不安や悩みごとの相談、子どものことの「相談、衣の心のケア、保健所に子どもを預けるには、一時的に保健所等に子どもを預けるには、保育料の減免・免除、未成年後見人制度、里親制度、未熟児養育医療、乳幼児医療費助成、障がいのある子どもの自立支援医療、小児慢性特定疾病医療府助成事業、母子への支援、ひとり親家庭・婦人の福祉、ひとり親家庭が医療費の助成を受けるには、ひとり親家庭の就業支援、不妊治療の負担軽減措置)、障がい者の保健福祉(障がいについての相談、障害児・子を一時的に預かってもらうには、視聴覚障害者に対する支援、仮設住宅サポートなど)。

3-6 子育て・教育のこと

子どもたちがのびのび遊べる場所は、教育相談(スクールカウンセラー等)、子どもからの相談窓口、被災幼児就園支援、被災児童生徒就学支援、入学金・修学社選抜手数料・寄宿舎料の免除、高等学校等少額資金貸付、高等学校定時制課程・通信制家庭就学資金貸付、公立大学法人の入学金・授業料減免)など。

3-6 その他の相談等

震災関連消費生活相談、農林水産関係の相談、中傷魏業関係の相談、警察相談ダイヤル、震災・法テラス(法律相談)、弁護士会法律相談センター、震災被災者対象無料電話相談、個人債務者の私的整理に関するガイドライン、清さに関する裁判所の手続案内窓口、地上デジタル放送に関する相談、放射線・放射能に関する相談、原発事故の損害賠償に関する相談、外国人相談センター、よりそいホットライン、県外避難者支援員)など。

あなたにすべての内容が該当するわけではありません。あくまでも参考ですから、被災された場合はお住いの行政に問い合わせて下さい。