1 北海道周辺に発生する地震

北海道周辺では過去に何度も大地震が発生して大きな被害を受けてきました。講義では地震発生のしくみを簡単に解説するとともに、これまでに北海道で発生した地震を振り返りつつ、今後発生が予測されている地震について学ぶことで、自分が住んでいる地域での防災を考える糸口になることを目指します。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの高梁浩晃准教授でした。

北海道周辺では過去に何度も大地震が発生して大きな被害を受けてきました。講義では地震発生のしくみを簡単に解説するとともに、これまでに北海道で発生した地震を振り返りつつ、今後発生が予測されている地震について学ぶことで、自分が住んでいる地域での防災を考える糸口になることを目指します。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの高梁浩晃准教授でした。

1-1 地震を知る

1-1-1 自然は地震の賜物

地震は、日本全国どこでも起き、震度6くらいはどこでも覚悟が必要です。これまで大きな地震を経験していなければ、それは幸運です。でも、

日本の山や川、平野などの多様な地形は地震=断層活動によって造られました。活断層は地下水や温泉の通り道となり、多様な地形は豊かな気候や植物などの自然をもたらし、風土豊かな食をつくりあげてきました。

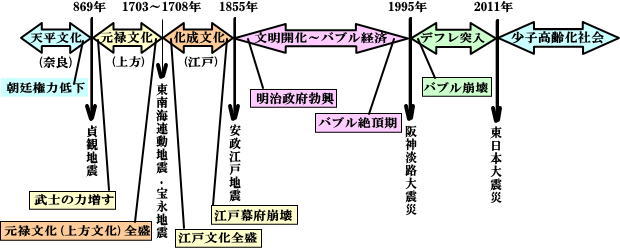

1-1-2 自然現象は繰り返す

地震・津波・噴火・地滑りなどの自然現象は必ず繰り返して発生します。人間が知らないだけで過去に同じ現象が起こっているのです。人間社会も自然現象の一部であり、災害やそこで起きる悲劇・悩み・苦労も繰り返されてきました。東日本大震災で問題となったことが、阪神淡路大震災や中越地震でも起きていました。

自然災害は、自然と人間社会が接する場所で発生します。人間社会の変容と共に災害も進化し、時代と共に災害も変わります。災害は人間社会が介在する現象で、自然科学だけでは解決できず正解と云うものがありません。

地域の歴史に過去の災害は刻まれています。それを知り生かすべきですが、実行するのは非常に難しいことです。先史時代までの災害痕跡が必要ですが、人間の歴史はあまりにも短すぎます。

人間は忘れやすい生き物です。特に嫌なことは忘れたいという願望を持っています。災害はいやなもの、嫌なものには目を瞑りがちです。ですから、防災を叫んでも効果は薄いと言わざるを得ないのが残念です。

1-2 被災の防止

1-2-1 下敷きと火災の防止

防災は被害を出さないことを目指す総合的な取り組みで、減災はあらかじめ被害の発生を想定して被害を最小化するための取り組みです。災害の被害を減らす減災の方法はいくつもありますが、順序が逆になると取り返しがつきません。

ア. 下敷きにならない、下敷きになっても助かる確率を上げる

対策:家屋の耐震化・家具の固定・室内の安全空間確保。

イ. 揺れが収まったら

対策:第一に消火、次に救助。火災の有無で生存率が大きく異なります。

1-2-2 頼れるのは自分の力

家屋が倒壊して、寝たっきりのおばあちゃんが梁の下敷きになりました。

ア. 梁をどかそうとしても、あなた一人の腕力ではびくともしません。

イ. 道路が寸断されて、重機はやってこれません。

ウ. 近所に助けを求めても、近所の方々も助けを求めています。

エ. 自分の力でどうするか、対策を考えていたかが問われます。

バール、のこぎり、車用ジャッキなどを準備し、いざというときに活用できるようにしておくことが重要です。

1-3 段階ごとの役割

1-3-1 基本となる仕組み

まず、生き残るための対策が重要です。発災後72時間を過ぎると生存率が著しく低下します。食料備蓄は救助活動後の二次的な備えです。

ア. 災害前 公助 行政のハード・ソフト施策(防潮堤や堤防、耐震化等)

イ. 災害発生時 自助 自分で生き残る。

共助 行政(公助)は助けに来れない。

ウ. 災害後 公助 行政の支援(食料・避難所等)

共助 炊き出し等。

1-3-2 被災後の公助

唯一の被災者支援制度は「被災者生活再建支援法」で、1995年の阪神淡路大震災をきっかけに制定されました。支援金支援額は、以下の2つの支援金の合計額となる。但し、世帯人数が1人の場合は、各外灯欄の金額の三分の4の額になります。

ア. 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円

イ. 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃貸(公営住宅以外)

支給額 200万円 100万円 50万円

但し、一旦住宅を賃貸したのち、自ら居住する住宅を建築・購入(又は補修)する場合は合計で200(又は100)万円。

1-3-3 地震保険の公助

地震保険は、国と損害保険会社が共同で運営しています。地震・噴火・津波を直接または間接の原因とする災害・埋没・流失による損害を補償します。

火災保険とセットで加入し、火災保険の契約金額の30~50%の範囲内で補償額を決めます。建物は5千万円、家財は1千万円が上限となります。

火災保険のみの契約では、地震・津波・噴火による災害は補償されません。

1-4 パラドックス

1-4-1 防災対策と住民の意識

ア. 行政が防災対策を進めれば進めるほど、住民の防災意識は低下します。

a. 津波の防波堤整備 ≧ 津波は来ないから安心だ。

b. 河川の堤防整備 ≧ 洪水は来ないから安心だ。

c. 建物の耐震化整備 ≧ 建物は壊れないから安心だ。

イ. 小さな災害にあう頻度が(経験)が著しく低下します。

a. 災害に対処する知恵が忘れ去られる。

b. 災害に遭わない場所に住むことが忘れ去られる。

ウ. その結果、

a. 自分は災害に遭わないという、根拠なき雰囲気の熟成。

b. 防災は国がやるものだという他人事。

1-4-2 ハザードマップの認知度

中央防災会議の、東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門委員会報告書によると、ハザードマップの認知率は次のような結果でした。

壁に掲示 たまに見た ほとんど見ない 自宅にない 見た覚えがない

全体 9% 11% 12% 13% 55%

岩手県 11% 16% 14% 21% 38%

宮城県 8% 6% 11% 9% 66%

福島県 6% 9% 5% 3% 77%

津波ハザードマップを「自宅の壁などに貼っていた」「自宅においてたまに見ていた」人は、約20%に過ぎなかったのです。

1-4-3 情報は住民に伝わらない

避難支援者への面接調査で、津波ハザードマップの活用と意見を求めました。

ア. 自治体

ハザードマップは全戸に配布している。

イ. 警察

a. 平時の各戸訪問時にマップをみせて、避難の必要性を説明している。

b. 内部的に浸水エリアや危険箇所等の確認に利用している。

c. 津波浸水区域を基に交通規制をかける。

ウ. 学校

a. 津波防災教育で活用している。

b. 校内に掲示している。

c. ハザードマップの浸水区域外だと安心する場合があり、説明が難しい。

エ. 病院

a. 職員に周知している。

b. ハザードマップを活用していない(浸水区域外だから)。

オ. 町内会

a. ハザードマップは市全体のものだから町内会単位では使えない。

b. 市が作成したものとは別に、自治会で津波防災マップを作製した。

1-5 ハザードマップの功罪

行政が出した情報は「絶対的」と捉えられる傾向にあります。しかし、実際は「不確定性を持つ」「想定」です。東日本大震災で発生した津波で、大槌町で発生した死者の分布を調べると、ほとんどの方がハザードマップでの「想定」浸水区域外で亡くなっていました。

だから、ハザードマップは不要というわけではありません。情報は出ても、いつも何も起こらないという状態から「オオカミ少年」の悲劇が生まれる場合もありえます。多くの情報を出せば被害が軽減されるわけではなく、情報の複雑化は逆効果を生む可能性も秘めています。

1-6 目的は生き残ること

1-6-1 正解がない問題

ア. 行政はどこまでコストをかけるべきか

a. 防潮堤の高さは何メートルにすべきか

b. 耐震はどの震度まで耐えられるようにすべきか

イ. 自助はなにをどこまで備えるべきか

a. 自宅の耐震改築を行うべきか

b. 自宅の補強はどの程度行うべきか

ウ. 共助もなにをどこまで備えるべきか

a. 町内会はどこまで訓練すればよいのか

b. 町内会はなにをどれだけ備蓄すべきか

エ. 自助・共助・公助のバランスはどこまでが適当か

1-6-2 進化する災害

災害は常に「想定外」として発生します。リスクがないことがリスクで、防災上は「これで安心」という感覚が最大のリスクとされています。「自然を征服したような感覚やリスクのないリスク」を回避することが必要です。

事前にあらゆる科学を動員し、技術を駆使し、住民の意見の合意をはかってもその死角から社会を襲うのが「災害」です。「未曾有の災害」や「思ってもみなかったこと」が災害の本質です。

1-6-3 災害対策はふたつ

災害対策は「生き残る」と「生きながらえる」ことです。生き残るためには、家具の固定・家具を減らす・耐震が大切です。生きながらえるには、食料備蓄・薬の備蓄・寒さ対策が重要です。災害対策の第一順位は「生き残ること」で、第二順位が「生きながらえる」ことです。対策の順序を間違うと生命の危機に襲われます。

災害の発生時は、だれも助けに来てくれません。助けに来たくても、来れないのです。自分でどうにかするしかないのです。

自分の身は自分で守るしかないのです。自分自身を守ることが、全体の被害を減らすことへ直結するのです。

2 家庭で取り組む防災

近年の地震被害の調査結果から、北海道の住宅の特殊性が地震時の死傷を特徴づけていることが分かってきました。自分と家族を守るために何をすればよいのでしょうか。防災力マネジメントを上げるためのツールと最新のテクノロジーを紹介します。北海道大学大学院工学研究院の岡田成幸教授でした。

2-1 我が国の成立条件は地震

陸地は地震断層が造り、津波が肥沃な土地と豊穣な海をもたらし、温泉は地震からの贈り物です。日本の自然は地震が造りました。日本の文化は災害の合間に育ちました。地震が日本経済を活性化させています。

2-2 水平力と剪断力に耐える

水平力と剪断力に耐える建物を造るには、頑丈にする耐震構造・ 揺れの伝達経路を絶つ免震構造・制御力を加える制振構造などがあります。

揺れの伝達経路を絶つ免震構造・制御力を加える制振構造などがあります。

1968年の十勝沖地震で、鉄筋コンクリート造建物の柱が極めてもろく破壊される剪断(せんだん)破壊が数多く発生しました。建物のある階全体が瞬時につぶれる恐れがあるので、縦に伸びる主筋をくるむように多くの帯筋を入れるようになりました。

一階が柱だけで耐震壁のない建物をピロティ建物と云いますが、柱は変形しやすくねじれに弱いので剪断破壊が起きやすい構造のため危険です。

2-3 地震災害は地域性

2-3-1 防災の世界標準はあるか

ア. 災害をなくすこと(予防) ×(完全予防)

イ. 災害を減らすこと(減災) △(予防+軽減)

ウ. 危険を平等化すること ○(当面の工学的目標)

エ. 安全安心の大局観は世界標準で。

2-3-2 対策は地域依存で

ア. 風土の東西問題が住環境の違い(被害の違い)を生む

イ. 生活の南北問題が対応の巧拙を生む

ウ. 情報のリテラシー(情報へのアクセス能力・理解力・判断力・対応力)の違い

を生む

2-4 地域住民で考える事

2-4-1 情報を集め・生かす

ア. 地域の危険度:行政からの情報+自分たちで収集した情報(情報の共有)

イ. わが家の耐震化:改修計画は地域防災の一歩

ウ. 災害体験からの学び:実践・伝承を次世代へ

2-4-2 地震直後を生き抜く

ア. 地域を知る

イ. 家族の連絡方法を決める

ウ. 地域の救助体制:自主防災組織+企業との連携(行政のサポートが必要)

2-4-3 地震後3日間を生き抜くために

ア. 飲料水・食料の確保

イ. 地域防災リーダーの周知

ウ. 企業体との連携(行政のサポート必要)

2-4-4 仲間づくりのための地域活動

ア. 学区(桟世代参加型)の防災運動会や防災文化祭

イ. 高齢者支援のための家具転倒防止隊

2-5 家族を地震から守る

2-5-1 わが家のチェック

わが家が地震で大丈夫か確認しましょう。わが家の危険度の評価は次の順序です。

![]()

2-5-2 逃げ遅れや怪我のチェック

家具の転倒等で逃げ遅れや怪我の恐れがないか確認しましょう。室内の危険度の評価は次の順序です。

![]()

2-5-3 発災時の連絡方法のチェック

地震が起きた時の行動を家族で話し合いましょう。

![]()

2-5-4 定期的に再確認

月に一回程度は上記の内容を再確認しましょう。耐震診断で現在大丈夫な家も、継続的な維持管理が必要です。

3 地震情報の活用について

地震が発生したとき、気象庁からは緊急地震速報や震度速報などの情報が次々に発表されます。身を守るためにあらかじめ知っておくことが大切な、それぞれの地震情報の意味や身に付けていただきたい防災の知識について解説します。講師は、気象庁札幌管区気象台気象防災部の宮村淳一地震報道官でした。

3-1 世界的な地震ランキング

アメリカの地質調査所のデータによると、1900年以降に世界で発生した地震規模の大きなものをあげると次のようになります。2011年3月11日に東日本大震災をもらたした東北地方太平洋沖地震は、第四位にランクされる大きさでした。

順位 発生日 発生場所 マグニチュード

1 1960.05.23 チリ 9.5

2 1964.03.28 アラスカ湾 9.2

3 2004.12.26 インドネシア スマトラ島北部西方沖 9.1

4 2011.03.11 日本 東北地方太平洋沖地震 9.0

5 1952.11.05 カムチャッカ半島 9.0

6 2010.02.27 チリ マウリ沖 8.8

7 1906.02.01 エクアドル沖 8.8

8 1956.02.04 アラスカ アリューシャン列島 8.7

9 2005.03.29 インドネシア スマトラ島北部 8.6

10 1950.08.15 チェベット アッサム 8.6

11 2012.04.11 インドネシア スマトラ島北部西方沖 8.6

12 1957.03.09 アラスカ アリューシャン列島 8.6

3-2 地震のタイプなど

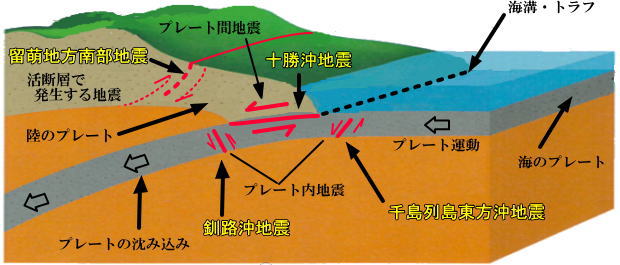

北海道周辺で発生する地震のタイプは4つあります。1993(平成5)年11月15日の「釧路沖地震(深さ101km、M7.5)」は、陸の下へ沈み込んだプレート内で発生した地震です。

2007(平成19)年1月13日の「千島列島東方沖地震(深さ30kmM8.2)」も陸の下へ沈み込んだプレート内で発生した地震です。いずれも「プレート内地震」と云います。

2003(平成15)年9月26日に発生した「十勝沖地震(深さ45km、M8.0)」は、海のプレートが陸のプレートの下へ沈み込んで行く摩擦部分で発生したプレート間地震です。

2004(平成16)年12月4日の「留萌地方南部地震(深さ9km、M6.1)」は陸のプレート内の活断層で発生した地震です。

3-2-1 日本の大被害地震

日本に大被害をもたらした地震を見ていくと、内陸の直下型地震の地震動による犠牲者、海域の巨大地震の津波による犠牲者が多いことがわかります。

| 発生年月日 | 地震名 | マグニチュード | 死者 |

|---|---|---|---|

| 1605.02.03 | 慶長地震(東海・南海・西海諸道) | 7.9 | >2,300 |

| 1611.12.02 | (三陸沿岸・北海道東岸) | 8.1 | >2,000 |

| 1703.12.31 | 元禄地震(江戸・関東諸国) | 7.9~8.2 | >2,300 |

| 1707.10.28 | 宝永地震(五畿・七道) | 8.6 | >20,000 |

| 1751.05.21 | (越後・越中) | 7.0~7.4 | ≧1,500 |

| 1771.04.24 | 八重山地震津波 | 7.4 | 12,000 |

| 1847.05.08 | 善光寺地震 | 7.4 | 20,000 |

| 1854.12.23 | 安政東海地震 | 8.4 | 2,000~ 3,000 |

| 1854.12.24 | 安政南海地震 | 8.4 | 数千人 |

| 1855.11.11 | 江戸地震 | 7.0~7.1 | 4,000~ 10,000 |

| 1891.10.28 | 濃尾地震 | 8.0 | 7,273 |

| 1896.06.15 | 明治三陸地震 | 8.5 | 21,959 |

| 1923.09.01 | 関東地震(関東大震災) | 7.9 | 105,000余 |

| 1925.05.23 | 北但馬地震 | 6.8 | 428 |

| 1927.03.07 | 北丹後地震 | 7.3 | 2,925 |

| 1930.11.26 | 北伊豆地震 | 7.3 | 272 |

| 1933.03.03 | 三陸地震津波 | 8.1 | 3,064 |

| 1943.09.10 | 鳥取地震 | 7.2 | 1,083 |

| 1944.12.07 | 東南海地震 | 7.9 | 1,223 |

| 1945.01.13 | 三河地震 | 6.8 | 2.306 |

| 1946.12.21 | 南海地震 | 8.0 | 1,330 |

| 1948.06.28 | 福井地震 | 7.1 | 3,769 |

| 1960.05.23 | チリ地震津波 | 9.5 | 142 |

| 1983.05.26 | 日本海中部地震 | 7.7 | 104 |

| 1993.07.12 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 202 |

| 1995.01.17 | 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) | 7.3 | 6,434 |

| 2011.03.11 | 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災) | 9.0 | 20,960 |

3-2-2 北海道の主な被害地震

被害をもたらした地震の分布をみると、太平洋側は最も地震が多発して地震動と津波の両面から被害が発生しています。日本海側は沿岸近郊に発生するのでマグニチュードの割には被害が大きく、内陸部は道東に集中している傾向がありますが観測の歴史が浅いので断定はできません。

| 発生年月日 | 地震名 | マグニチュード | 被害 |

|---|---|---|---|

| 1915.03.15 | 十勝沖地震 | 7.0 | 地震動 |

| 1933.03.03 | 昭和三陸沖地震 | 8.1 | 津波 |

| 1938.05.29 | 釧路地方北部地震 | 6.1 | 地震動 |

| 1940.08.02 | 北海道西方沖地震 | 7.5 | 津波 |

| 1952.03.04 | 十勝沖地震 | 8.2 | 地震動・津波 |

| 1968.05.16 | 十勝沖地震 | 7.9 | 地震動 |

| 1973.06.17 | 根室半島沖地震 | 7.4 | 地震動 |

| 1982.03.21 | 浦河沖地震 | 7.1 | 地震動 |

| 1983.05.26 | 日本海中部地震 | 7.7 | 津波 |

| 1993.07.12 | 北海道南西沖地震 | 8.1 | 地震動・津波 |

| 1993.01.15 | 釧路沖地震 | 7.5 | 地震動 |

| 1994.10.04 | 北海道東方沖地震 | 8.2 | 地震動 |

| 1994.12.28 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 | 地震動 3 |

| 2003.09.26 | 十勝沖地震 | 8.0 | 地震動・津波 |

| 2011.03.11 | 東北地方太平洋地震(東日本大震災) | 9.0 | 津波 |

1890~1978年の間にマグニチュード7以上の地震が32回発生しています。単純計算で2.74年に1回の割合ですから、2014年時点で44回発生してもおかしくありません。43回発生していたので、この回帰式はほぼ成立していると思われます。

3-3 緊急地震速報の利用心得

訪れた施設等において緊急地震速報を見聞きした場合は、身を守り、係員の指示に従うことが重要です。

3-3-1 家庭では

イ. あわてて外へ飛び出さない。

ウ. むりに火を消そうとしない(揺れが収まってから消す。)。

3-3-2 鉄道とバスでは

つり革や手すりにしっかりつかまる。

3-3-3 エレベーターでは

最寄りの階に静止させ、すぐにおりる。

3-3-4 屋外(街)では

ア. ブロック塀の倒壊に注意。

イ. 看板や割れたガラスの落下に注意。

3-3-5 自動車運転中は

ア. 急ブレーキはかけず、ゆるやかに速度を落とす。

イ. ハザードランプを点灯し、まわりの車に注意をうながす。

3-4 様々な地震情報

3-4-1 震度情報

ア. 発表基準 震度3以上で自動発信。

イ. 発表内容

地震発生約1分半後に、震度3以上を観測した地域名(全国を188地区に区分)と地震の揺れの発現時刻を速報。

3-4-2 震源情報

ア. 発表基準 震度3以上(津波警報・注意報発表時は発表しない)。

イ. 発表内容

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。「津波の心配ない。」または「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない。」旨を付加。

3-4-3 震源震度情報

ア. 発表基準

以下のいずれかを満たした場合。

a. 震度3以上

b. 津波警報・注意報発表時

c. 若干の海面変動が予想される場合

d. 緊急地震速報を発表した場合

イ. 発表内容

地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、震度3以上の地域名と市町村名を発表。

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合はその市町村名を発表。

3-4-4 各地の震度情報

ア. 発表基準 震度1以上。

イ. 発表内容

震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。

震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合はその市町村名を発表。

3-4-5 遠地地震情報

ア. 発表基準

国外で発生した地震について以下のいずれかを満たした場合等。

a. マグニチュード7.0以上

b. 都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で、規模の大きな地震

を観測した場合

イ. 発表内容

地震の発生時刻、発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を概ね30分以内に発表。

日本や国外への津波の影響を記述して発表。

3-4-6 その他の情報

ア. 発表基準

顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合など。

イ. 発表内容

顕著な地震要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上の地震回数情報等を発表。

3-4-7 推計震度分布

ア. 発表基準 震度5弱以上。

イ. 発表内容

観測した各地の震度データをもとに1km四方毎に推計した(震度4以上)を図情報で発表。

3-5 余震

3-5-1 余震活動の特徴

ア. 余震の平均的な特徴

a. 余震数は時間と共にしだいに少なくなっていく。10日で1日目の約1/10、

100日で約1/100。

b. 最大余震のマグニチュードは本震より1程度小さい。

c. 最大余震の震度は本震より1階級小さい。本震が震度6弱の場合、最大余震は

震度5弱程度。

d. 最大余震の発生時期は10日間以内が多い。

内陸地震 約3日以内

海域地震 約10日以内

イ. 余震の一般的注意事項

a. 1週間から10日程度は特に注意が必要。

b. 本震のマグニチュードが特に大きい、あるいは余震活動が活発な場合は1ヶ月

以上、場合によっては1年以上は特に注意が必要。

3-5-2 余震に関する情報

余震による二次災害に注意をうながすために発表します。

ア. 余震の見通し

a. 発表基準 地震により大きな被害が発生したり、震度1以上の余震が多発な

ど、余震による被害の拡大が心配される場合に発表。

b. 発表内容 余震活動の状況、今後の見通し、防災上の留意事項など。

イ. 余震発生確率

余震活動状況を統計的に調べ、大きな余震がどれくらいの確立で発生するか(発生しやすいか)を発表する。

3-6 長周期地震動の情報

地上の揺れの強さ(震度)とは別に、高層ビルや石油タンク等に大きな被害を与える周期の長い(約2~8秒)揺れの大きさを階級で発表します。

・ 長周期地震動の階級

| 階級 | 人の体感・行動 | 室内の状況 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 階級1 | 室内にいたほとんどの人が揺れを感じる。驚く人もいる。 | ブラインドなどのつり下げものが大きく揺れる。 | - |

| 階級2 | 室内で大きな揺れを感じ、ものにつかまりたいと感じる。ものにつかまらないと歩くことがむずかしいなど、行動に支障を感じる。 | キャスター付き什器がわずかに動く。棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。 | - |

| 階級3 | 立っていることが困難になる。 | キャスター付き什器が大きく動く。固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。 | 間仕切り壁などにひび割れ、亀裂が入ることがある。 |

| 階級4 | 立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされる。 | キャスター付き什器が大きく動き、転倒するものがある。固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。 | 間仕切り壁などにひび割れ、亀裂が多くなる。 |

4 北海道周辺を襲う津波

北海道太平洋岸や日本海側の沿岸は、過去に大きな津波に何度も襲われ大きな被害を受けてきました。講義では津波の発生するしくみを理解するとともにチリ津波のように太平洋の裏側から来る津波にも注意する必要があることを学びます。沿岸地域に住む人々が津波防災・減災を考える糸義地になることを目指します。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの高岡勇市郎教授でした。

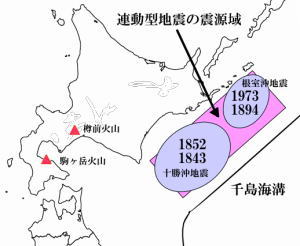

4-1 沿岸を襲った津波

北海道周辺で発生し、津波を伴った大地震は8回あります。

ア. 1940年 積丹沖地震 マグニチュード 7.5

イ. 1952年 十勝沖地震 マグニチュード 8.2

ウ. 1968年 十勝沖地震 マグニチュード 7.9

エ. 1969年 千島沖地震 マグニチュード 7.8

オ. 1973年 根室半島沖地震 マグニチュード 7.4

カ. 1983年 日本海中部地震 マグニチュード 7.7

キ. 1993年 北海道南西沖地震 マグニチュード 7.8

ク. 1994年 千島沖地震 マグニチュード 8.1

4-2 噴火による津波

4-2-1 駒ヶ岳噴火の津波

1940年7月31日に山鳴りが激しくなって駒ヶ岳山頂が一部崩壊し、崩壊物は噴火湾になだれ込み津波が発生しました。対 岸の有珠善通寺如来堂は約8mの津波に襲われ、噴火湾沿岸で700余名が溺死しました。

岸の有珠善通寺如来堂は約8mの津波に襲われ、噴火湾沿岸で700余名が溺死しました。

激しい噴火は8月2日まで続きその後急速に衰えて70日後に静まりました。現在の駒ヶ岳の姿はこの時の噴火で形づくられました。点線の位置まであったと思われる部分は噴火湾になだれ込み、南山麓では低地が埋まり大沼や小沼とその中に点在する島々ができました。

4-3 巨大地震による津波

| 発生年月日 | 地震名 | マグニチュード | 死者 |

|---|---|---|---|

| 1611.12.02 | 慶長三陸地震 | 8.1 | 北海道東岸津波により死者多数 |

| 1792.06.13 | 後志地方 | 7.1 | 津波により死者5名 |

| 1833.12.07 | 羽前・羽後・越後 | 7.7 | 津波と地震により死者42名 |

| 1834.02.09 | 石狩川河口付近 | 6.4 | 住宅全壊23戸 |

| 1843.04.25 | 十勝沖地震 | 7.5 | 釧路で5mの津波で死者46名 |

| 1856.08.23 | 日高・胆振・渡島 | 7.5 | 北海道南岸一帯に津波 |

| 1894.03.22 | 根室半島沖地震 | 7.9 | 根室・釧路・厚岸に被害 |

| 1896.06.15 | 明治三陸地震 | 8.2 | 十勝から函館までの沿岸に津波 |

| 1915.03.18 | 広尾沖 | 7.0 | 帯広地方で被害、死者2名 |

| 1933.03.03 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 十勝から函館まで沿岸に津波 |

| 1940.08.02 | 神威岬沖 | 7.5 | 天塩・羽幌・苫前に津波死者10名 |

| 1952.03.04 | 十勝沖地震 | 8.2 | 太平洋沿岸一帯に津波、死者33名 |

| 1960.05.23 | チリ地震 | 9.2 | 太平洋沿岸に津波 |

| 1968.05.16 | 十勝沖地震 | 7.9 | 南西部地域に津波。死者2名 |

| 1973.06.17 | 根室半島沖地震 | 7.4 | 釧路・根室に津波 |

| 1982.03.21 | 浦河沖地震 | 7.1 | 日高支庁沿岸に津波 |

| 1983.05.26 | 日本海中部地震 | 7.7 | 渡島・檜山・奥尻に津波 |

| 1993.01.15 | 釧路沖地震 | 7.5 | 釧路支庁に被害。死者2名 |

| 1993.07.12 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 奥尻島に津波死者229名 |

| 1994.10.04 | 北海道東方沖地震 | 8.2 | 釧路・根室支庁に被害 |

| 2003.09.26 | 十勝沖地震 | 8.0 | 死者・行方不明者2名 |

| 2004.11.29 | 釧路沖 | 7.1 | 根室や釧路で陥没や亀裂の被害 |

| 2011.03.11 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 | 死者1名 |

津波は波長と周期が長いので、20cmの波でも人間は海へ引きずり込まれます。

4-4 日本海側の津波想定

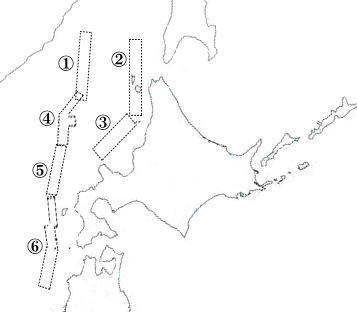

日本海側、特に檜山地方と後志地方の海岸線は太平洋側よりもプレート境界に近いので津波が発生したときは沿岸に達するまでの時間的余裕がありません。しっかりした防災・減災対策が必要です。

日本海側での収束は始まったばかりで、まだプレートの完全な境界が形成されていないようです。帯状のひずみが集中帯としてふるまっている可能性があります。

奥尻島は過去に複数回の津波に襲われていました。青苗西方の貝取潤(完新世段丘) で五層になった津波堆積物が発見され、1993年の北海道南西沖地震クラスの津波が繰り返し襲ってきたことが初めて確認されました。

で五層になった津波堆積物が発見され、1993年の北海道南西沖地震クラスの津波が繰り返し襲ってきたことが初めて確認されました。

昭和20~21年に実施された日本海沿岸の津波想定によると、1741年の渡島大島噴火による津波から平成5年の北海道南西沖地震津波までをベースに、地震空白域で今後発生する危険性のあるモデルも入れ、6つのモデルがシュミレーションされました。

| 地震モデル | 想定M | 位置づけ | |

|---|---|---|---|

| ① | 北海道北西沖(沖側) | 7.8 | 今後発生する危険性のあるモデル |

| ② | 北海道北西沖(沿岸部) | 7.8 | 今後発生する危険性のあるモデル |

| ③ | 留萌沖 | 7.4 | 今後発生する危険性のあるモデル |

| ④ | 神威岬 | 7.5 | 同上+既存の地震津波を再現するモデル |

| ⑤ | 北海道南西沖 | 7.8 | 同上+既存の地震津波を再現するモデル |

| ⑥ | 青森県西方沖 | 7.7 | 同上+既存の地震津波を再現するモデル |

4-5 津波の浸水予測へ向けて

太平洋東南沖で連動型の巨大地震が発生した場合、太平洋岸の都市では津波による大 災害が予想されます。精度の良い津波遡上計算には時間がかかるため、地震が発生してから計算していては間に合いません。津波被害を軽減するためにリアルタイムで津波浸水予測を実施する手法の開発が勧められています。

災害が予想されます。精度の良い津波遡上計算には時間がかかるため、地震が発生してから計算していては間に合いません。津波被害を軽減するためにリアルタイムで津波浸水予測を実施する手法の開発が勧められています。

釧路市をテストケースとして、あらかじめ様々な断層ケースを用いて津波遡上計算を実施してデータベース化し、同時に沿岸での津波波形もデータベース化します。

太平洋東南沖で巨大地震が発生した場合は、リアルタイムで17世紀地震の断層モデルで計算された釧路市の津波浸水域と津波の高さと、約300のデータベースから照合観測点での津波波形比較から抽出された津波遡上域と津波の高さとの照合が行われます。

巨大地震が発生すると気象庁より大津波情報が発令され、津波浸水域は GooglMap と北大のホームページに掲載され、地震発生後10分で携帯電話やスマートフォン上にも表示されます。

宮古市田老町が襲われた過去の津波被害を見ると、

1896年 明治三陸津波 死者1,867名(人口2,248名の83%)

1933年 昭和三陸津波 死者 972名(人口4,945名の20%)

2011年 東日本大震災津波 死者・行方不明者230名(人口7,000名の6%)

となっています。これは、高さ10mで長さ2.5kmの防潮堤が、住民の避難時間を確保してくれたからです。備えの重要性がわかります。

巨大津波発生時に自分の命を守るのは自分です。あなたが被災したときは周りの人も被災し、あなたを助けるどころではないのです。ですから、自分の身を救う方法を常に考えていなければなりません。

5 今日から始める我家の防災

災害発生からの時間経過に伴って変化する課題と対策について学びます。また、日常生活の中で防災の取組をするための考え方を知り、個人や家庭で出来る具体的な方法について参加者の皆さんと一緒に考えていきます。講師は、東京大学大学院環境総合防災情報研究センターの定池祐季特任助教でした。