1 ワークトレーニング

1-1 釜石市について

岩手県の沿岸部に位置する釜石市には、良質な磁鉄鉱があったこととから鉄が造られるようになり「鉄と魚の町」として栄えました。安政5年(1858年)から翌年にかけ、大島高任の指導で洋式高炉を築造し、大橋産の良質な磁鉄鉱を使って日本で始めての鉄鋼製造に成功しました。日本における近代製鉄の幕開けとなった12月1日は、「鉄の記念日」として今に伝えられています。

・ 過去の被災・戦災

ア. 明治三陸地震(1896年) 津波の高さ15.1m 6,687人が死亡。

☆ 37年後

イ. 昭和三陸地震(1933年) 津波の高さ11.8m 407人が死亡。

ウ. 太平洋戦争(1945年7・8月) 釜石市 米英軍艦砲射撃 1000名以上死亡。

☆ 27年後

エ. チリ地震(1960年) 津波の高さ3.5m 死者0。

・ ギネスブック認定のスーパー防波堤(1978年着工、2009年3月完成)。

・ 特色ある津波防災教育による次世代への伝承(2006年~)。

・ 災害時要援護者避難支援計画策定事業。

☆ 51年後

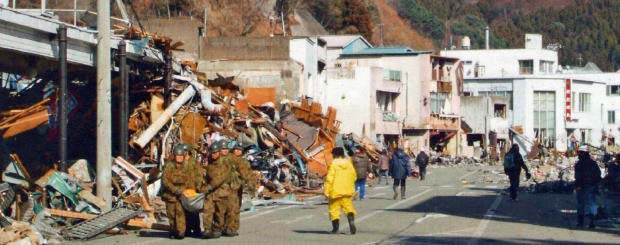

オ. 東日本大震災(2011年) 津波の高さ20.4m 153人死亡。

・ 教訓 20~30年間には・・・。

1-2 東日本大震災の被害

2011年3月11日14時46分に地震が発生しました。14時49分に大津波警報(3m)が発令され、防災行政無線で避難の繰り返し呼びかけと広報車による呼びかけが行われました。消防団による水門閉鎖と、自主防災組織の避難誘導が行 われました。

われました。

釜石市の浸水面積は7km2で中心部の2割強が浸水し、地盤沈下は所により60~120cmでした。住宅被害は全住戸の約29%にあたる4,658戸が被災し、死者数888人、行方不明153人、避難所88ヶ所へ避難された市民はへ9,883人でした。

15時20分に大津波(第一波)が襲来し、大津波警報は「3m⇒6m⇒9m」と段階的に引き上げられましたが周知されず、3mの警報発令時点で電源が途絶して消防団活動や震災初動にも影響しました。電源喪失で被害状況の把握や外部との通信途絶、救助要請などがスムーズに行えず、あらゆる初期行動に混乱をきたしました。

2 災害時の活動

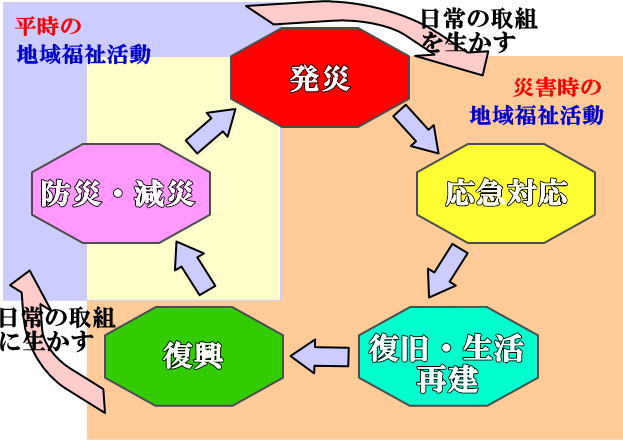

2-1 災害(減災)サイクル

災害に視点を据えた地域福祉活動サイクルをわかりやすく図解しました。作成されたのは日野ボランティアネットワークの山下代表です。

釜石市は東日本大震災に襲われ(発災)ました、応急対応を行い、復旧・生活再建を経験し、復興へ向けて努力を続けています。この経験したことが「防災・減災」に役立ちます。

2-2 ボランティアの活動

2-2-1 支援の時期

ア. 緊急支援期

命をつなぐための支援期間・・・避難所開設から仮設住居等への入居まで。

イ. 復旧初動期

自分らしい生活を取り戻すための支援活動期間・・・仮設住居等への入居期。

ウ. 復旧中間期

自立の支援と要援護者支援期間・・・仮設住居等への入居期、新しいコミュニティ・新しい役割・環境、生活再建とコミュニティ再生。

2-2-2 参加者の傾向

ライフラインや情報網の遮断されたなか、支援方法の訓練も十分に行われていない釜石市でしたが、それでもボランティアが集まりました。そこにはある傾向がありました。

ア. 第一期 地元被災者の中から有志が

被災した人々や職場を失った人々が、避難所毎の口コミで集まってきました。

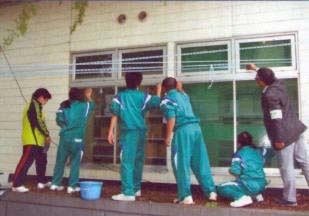

イ. 第二期 地元の中学性高校生が中心となって

春休みと云うこともあって、地元の中学生以上が大活躍しました。若人の明るさが周囲を癒し、親御さんもサポートにきてくれました。

ウ. 第三期 団体・組合・宗教家

災害対策本部からの支援要請のほかに、個別ニーズも高まりをみせ猫の手も借りたくなり始めたころ、全国的な労働組合・職域団体・大学のサークルなどの参加が主流となってきました。

エ. 第四期 被災地の環境と市外・県外ボランティアの受入れ

海岸線間際まで山間丘陵部が迫るリアス式海岸の三陸地域では、平坦部が非常に少ない状態です。さらに、市街地中心部が被災地域にあること、公共施設はほぼ100%が避難所関連で使用されていることから、市外のボランティアを滞在させる施設も場所も確保できません。また、食糧事情やトイレの問題、地域や高齢者の気質に配慮することも大切でした。

2-2-3 時間経過と活動内容

ア. 直後~1ヶ月

行政のニーズが中心(行政8:個人2)。

支援物資の仕分け・積み下ろし・運搬、配布。避難所清掃・炊き出し・交通整理・公共施設の泥出し。仮設トイレの清掃、自衛隊設営風呂の運営補助など。

イ. 2か月~

ガレキは集積所が間に合わず家周囲へ・・・。

ウ. 3ヶ月~4ヶ月

ガレキ撤去・運搬、高圧洗浄、消毒、草刈り、仮設住宅への引っ越し、支援物資の代理受領、家具の一時預かり、日曜大工(棚、物置)など。

エ. 4~5ヶ月

引っ越しラッシュ(仮設~一般、仮設~仮設)

2-2-4 災害ボランティアの活動内容

ア. 初期は災害対策本部からの依頼がメイン

避難所運営支援 床下からの泥出し

物資交通誘導 自衛隊設営風呂の係員

イ. それぞれが手分けして

避難所のお掃除 遊び相手は任せて

青空市は大盛況 みんなで支えた福祉避難所

3 前兆を生かせなかった悔い

被災地釜石市からの提言として内閣府への野田議員提出資料8は、震災から得た教訓を4項目にわたりとりまとめたので提言するとしています。「4 検証の必要性と得られた教訓」の、大地震発生の確実な予知で次のように述べています。

振り返ってみると、震災2日前の3月9日に宮城県北部で震度5弱 (釜石市震度4) を観測した大きな地震があった。 しかし、「地震の規模もこの地域としては普通で、陸地から遠いため大きな被害をもたらすことはない。」の報道があるなど、危機感の喪失があった。

3月11日の巨大地震が発生した今でこそ、3月9は前震であったとの解釈がなされているが、9日時点で注意を呼びかけていればそれなりの準備ができたものの、この報道により住民に安心感が広がり、逆に11日の大地震が不意を突くこととなり、人的被害を大きした面があることは否めない。

巨地震の前兆があったにもかわらず活せなかった。今回の地震を各方面から精緻に分析し、次の大地震発生の確実な予知に結びつけ、尊い人命が失われることのないよう取り組む責務が我々にある。

4 仮想体験であなたの判断は

被災して機能がダウンしている社会福祉協議会で「災害ボランティアセンターの設置準備」を行うため、架空のストーリーで災害初期をイメージするワークトレーニング(人間関係を学ぶ体験学習)です。

札幌市ボランティアセンター主催の災害ボランティア・フォローアップ研修参加者は、全員が災害ボランティアとして登録しています。「札幌市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル(概要版)」を参考にし、あなたの可能性について考えます。

4-1 発災(地震災害の発生)

ア. 今日は久しぶりの休日、曇り後晴れの予報が出ていた3月2日の日曜日の朝です。朝食

を取り終えて机の前に座り、パソコンを起動させようとしたときでした。

イ. 妙な地響きを肌で感じた直後、大きな揺れに襲われました。右手でパソコンのディス

プレィを押さえ、左手で机につかまりました。

ウ. 激しい揺れは2分程度続きました。棚の上から落ちてくるものを避けることもできず

揺れが収まるのを待つだけでした。揺れているときに、携帯電話から地震速報が聞こえ

ました。

4-2 状況の確認

ア. わたしの背中に細長い小さな本棚が倒れて頭を打ちました。かなりの痛みを感じま

したが怪我はないようです。揺れが収まったので本棚をどかし、手足や体をさわって怪

我のないことを確かめました。

イ. 妻の名と娘の名を読んで安否を確かめ

ると、二人とも手足にすり傷を負った程度

で済んだようです。

ウ. 壁の棚や本棚から落ちたものが散乱し

ている部屋の中で深呼吸すると、「大変な

ことが起きた」と感じました。揺れている

最中に地震速報が聞こえたので「直下型の

地震では」と考えました。

エ. 床に落ちたテレビのリモコンを探し出して押しても反応がなく、停電していること

がわかりました。

オ. 娘が「お父さん、災害ボランティアでしょう。後片付けはしておくから、困ってい

る人たちを助けに行って」。妻も「家のことは心配いらないから、気を付けてね。」と

送り出しました。

⑥ 周囲の被害や情報を求めて自宅の外へ出ました。

4-3 共助への道

ア. 玄関の扉を開けると、目を疑うような光景が飛び込んできました。崩れ落ちた家の

残骸が道に広がり、足の踏み場もない状態です。

イ. 遠くから建物が崩れ落ちる音や、助けを求める声が聞こえてきます。いままで体

験したことのない大きな地震が町内を襲ったのです。

ウ. とりあえず足元に気を付けながら、自宅の屋根や外壁の様子を眺めて損傷のないこ

とを確かめました。

エ. 「自宅と家族は無事、わたしは何をすべきだろう。」と考えながら、ご近所の方々

と大丈夫だろうかと足元に注意しながら道へ出ました。

オ. 町内会長さんと民生委員さんに出合いました。「被害家屋が多く、以前に作った手

揚げ式の要援護者リストは役に立たなくなった。全住民の安否確認をしているので手

伝って」と頼まれました。

カ. 破れた地図を数枚受取り、町内の人々の安否確認に参加しました。一軒ごとに声を

かけて直接安否を確認しながら、求められて怪我の手当ても手伝いました。

キ. 町内の安否確認中に職場のことが気になり、携帯電話で社長と何度も連絡を取ろう

としました。

ク. 奇跡的に携帯電話がつながると、社長は「会社は大丈夫だ。しばらくはパニックに

なるから、自分と家族の安全を確保して近隣での支援活動を」といったところで、通信

が切れました。

4-4 そして、あなたは

家が壊れて立ち尽くす何人もの住人に会いました。ふと頭をよぎったのは、友人・知人の安否でした。どうしているだろう、無事に避難しただろうか。

そうだ、避難所を開設しなければ。災害ボランティアセンターへ行かなければ、と気付きました。

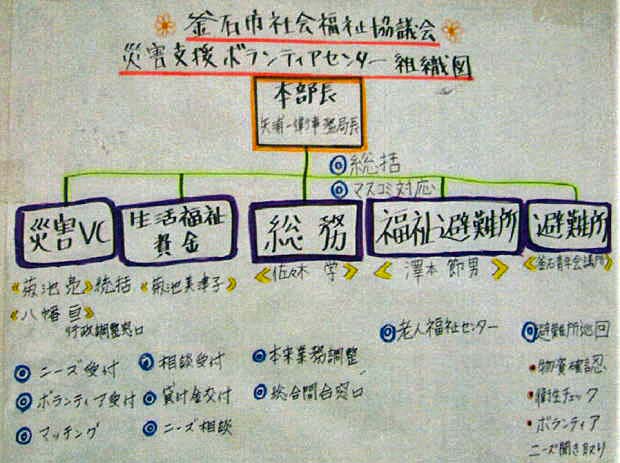

社会福祉協議会についてみると、見知らぬ他部署の職員が集まっていて、災害ボランティアセンターの設置について協議が始まっていました。スタッフの人数が絶対的に足りないことは、間違いありません。そこであなたは・・。

※ 掲載した写真は、いただいたレジュメから転載しました。ありがとうございます。

5 災害支援ボランティア

災害ボランティアとは、被災地において復旧・復興支援を目的に自発的な意思で活動する人や団体を指します。専門的な知識・経験を問わず、各人の能力を生かしながらボランティアのルールを基本に活動します。

阪神淡路大震災や中越地震等を契機に、災害時のボランティア活動は全国各地に広がっています。同時にネットワークづくりを進めている社会福祉協議会が中心となった、災害ボランティアセンターの運営が重要視されています。

大規模災害に備えて地域の支援体制や関係機関とのネットワークづくりをするうえで、災害時のボランティア受け入れに関する基本的な考え方や、具体的な災害ボランティアセンターの運営と活動がわからなければうろうろするばかりです。

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会作成の、札幌市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル(概要版)で「さっぽろの災害支援ボランテァ」について学びましょう。

5-1 平常時の活動

いざという時の災害に備え、市民と関係機関の協力体制を作ります。

5-1-1 災害ボランティアセンターの体制整備

平常時から札幌市と札幌市社会福祉協議会は、相互の連携・協働を図るため災害ボランティアセンターの設置及び運営にかかる諸課題について、適宜協議・検討を行います。

5-1-2 災害ボランティアネットワークの構築

札幌市の協力のもと、社会資源を有効に活用しながら被災住民支援の仕組みづくりを行い、地域住民やボランティアと市民団体、企業との連携でネットワーク構築に努めます。

福祉のまち推進センター、民生委員児童委員協議会、自主防災組織、ボランティア団体、社会福祉協議会、指定居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等は、連絡調整会議を開催するなど、日ごろから災害に関する情報交換を行い連携を図ります。

5-1-3 災害ボランティアリーダー等の養成

災害ボランティア活動や防災に対する市民の意識啓発や先週への参加等により運営スタッフの育成、災害ボランティアリーダーの養成に努めます。

5-2 地域の支援体制

地域の支援体制は大丈夫でしょうか。災害時は地域の力が発揮されます。

○ 要援護者支援の重要性

災害発生時に高齢者や障がいをもつ人など、要援護者に対する安否確認や避難所への誘導などは、近隣の住民が手助けをして迅速に行う必要があります。

そのため、要援護者の生活状況の把握や支援体制の確立などが求められ、日常的な見守りや定期的な訪問活動、ふれあいいきいきサロンの開催など、平常時からの取り組みが災害時の要援護者支援につながると考えています。

具体的には、独居高齢者への安心カードの配付、ふれあいいきいきサロンでの仲間づくり、地域福祉マップを作成していざという時の支援体制づくりなどがあります。

5-3 ボランティア育成支援

札幌市ボランティア研修センターでは、災害ボランティアや防災に関する知識・ノウハウを学んでいただくための講座を開催しています。

また、町内会・学校・企業・老人クラブ・ボランティアグループなどへ、無料で講師を派遣する出張講座も実施していますので、お気軽にご活用ください。

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会札幌市ボランティアセンター

札幌市中央区大通19丁目1番1号 札幌市社会福祉総合センター三階

電話:011-614-3345 FAX:011-614-1109

URL:http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

アクセス:市営地下鉄の東西線「西18丁目」下車、1番出入口から徒歩2分

5-4 災害時の活動

震度6の地震や豪雨などの災害により甚大な災害があった場合、主幹である札幌市災害対策本部は関係機関と迅速に災害ボランティアセンターの設置について協議し、災害発生後24時間以内衣に設置を判断し、関係各局の札幌市社会福祉協議会に設置を支持します。

運営については、札幌市(区)社会福祉協議会が中心となって関係団体などと連例を図り実施します。また、災害ボランティアセンターを閉鎖する時期は、住民組織や県警機関などと慎重に検討し、最終的には札幌市災害対策本部が判断します。

5-4-1 災害ボランティア活動支援システムの流れ

| 災害発生の時間 | 24時間以内 | 72時間以内 | 7日以内 | 7日以降 |

|---|---|---|---|---|

| 主な対策 | 被災状況の情報収集、状況を把握して災害VCの設置を判断 | 災害VCを設置運営し、災害ボランティアの募集・活動開始 | 災害ボランティアに情報提供し、ボランティア活動に必要な後方支援 | 災害ボランティアへの支援、行政・社会福祉協議会・ボランティア団体などと調整会議 |

※ 災害VC=災害ボランティアセンター

5-4-2 災害ボランティアセンター設置場所

ア. 札幌市災害ボランティアセンター

a. 第一候補地

札幌市社会福祉総合センター(中央区大通西19丁目)

b. 第二候補地

リンケージプラザ(中央区北1条西9丁目)

※ 基本的には、市外から来られるボランティアの対応を行います。

イ. 区災害ボランティアセンター

○ 区役所または区民センター

区社会福祉協議会事務局がある施設

※ 地元や区内、近隣市町村のボランティア、または何日間か継続して活動する

場合の対応を行います。

5-4-3 運営スタッフ

災害の規模などによって運営スタッフの人員は異なりますが、災害ボランティアセンターは札幌市・区社会福祉協議会職員が中心となって運営します。

人員が不足する場合は、登録ボランティア(災害ボランティアリーダーなど)、地域住民、ボランティアグループなどの協力によりスタッフを確保してセンターを運営します。場合によっては、北海道社会福祉協議会や災害ボランティア活動支援プロジェクト(全国組織)などとの広域支援体制の活用を図ります。

5-4-4 運営のポイント

ア. 原則:被災者の自立/復興支援

救援活動を担うボランティア関係者・団体などは、この原則のもとに自らの活動と相互協力を構築します。

イ. 地域特性を尊重したかかわり

地域住民の協力は円滑な災害ボランティア活動に不可欠です。地域特性や状況を十分に配慮し、問題点や課題を整理。地域住民と共感し、協働できる環境の構築に努めます。

ウ. 地域の関係機関・団体との連絡調整

災害ボランティアを派遣する場合は、被災地の住民などと円滑な救援活動を実施するために、被災地域の代表者や関係する機関・団体等との連絡調整に努めます。

エ. 連帯と協力

・ 地域住民等 町内会、地区福祉のまち推進センター、民生委員児童委員、

自主防災組織など。

・ 関係機関 企業、NPO、ボランティア団体、指定居宅介護支援事業

所、地域包括支援センターなど。

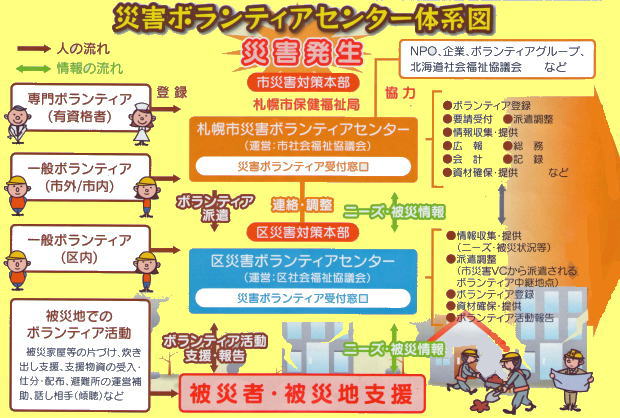

5-5 災害時のセンター体系図

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会作成の「札幌市災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル(概要版)」より転載しました。

5-6 ボランティアの役割

災害ボランティアセンターにおける各役割について

ア. 総務部・・・・・・・・災害対策本部等の関係機関との調整、広報、資金調達、資

材確保など。

イ. ボランティア受付係・・ボランティアの受け付け、ボランティア活動者数の集計な

ど。

ウ. ニーズ班・・・・・・・ニーズ把握、依頼票作成、活動場所の住宅地図添付。

エ. マッチング班・・・・・活動指示書の作成、活動報告書のとりまとめなど。

オ. 送り出し班・・・・・・ボランティアへの注意事項説明、送迎車等の手配など。

カ. 資材班・・・・・・・・資機材の必要物品の受け渡しと管理など。

キ. 要援護者対策班・・・・高齢者や障がい者への相談と訪問援助等など。

ク. バイク班・・・・・・・必要資材を臨機応変に素早く輸送。