1 災害を認識する

1-1 地球は生きている

日本は災害列島と云う言葉を耳にします。地球上の位置から考えると、地震・津波、火山の噴火災害、気象型災害(台風・竜巻・地滑り)は、いつ起きても不思議ではありません。これらに人口物災害(原発・ダム・建造物)などが加わってきます。

平成元年以降でマグニチュード7以上の地震は、気象庁発表の資料によると39回もあります。

| 連番 | 西暦 | 和暦 | 発生月日 | 名称 | M |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1989 | 平成元 | 11/2 | 三陸沖地震 | 7.1 |

| 2 | 1993 | 平成5 | 1/15 | 釧路沖地震 | 7.5 |

| 3 | 1993 | 平成5 | 7/12 | 北海道南西沖地震 | 7.8 |

| 4 | 1994 | 平成6 | 7/22 | 日本海北部地震 | 7.3 |

| 5 | 1994 | 平成6 | 10/ 4 | 北海道東方沖地震 | 8.2 |

| 6 | 1994 | 平成6 | 10/ 9 | 北海道東方沖地震 | 7.3 |

| 7 | 1994 | 平成6 | 12/28 | 三陸はるか沖地震 | 7.6 |

| 8 | 1995 | 平成7 | 1/ 7 | 岩手県沖地震 | 7.2 |

| 9 | 1995 | 平成7 | 1/17 | 兵庫県南部地震 | 7.3 |

| 10 | 1995 | 平成7 | 12/ 4 | 択捉島南東沖地震 | 7.3 |

| 11 | 1998 | 平成10 | 5/ 4 | 石垣島南方沖地震 | 7.7 |

| 12 | 1998 | 平成10 | 8/20 | 小笠原諸島西方沖地震 | 7.7 |

| 13 | 2000 | 平成12 | 1/28 | 根室半島南東沖地震 | 7.0 |

| 14 | 2000 | 平成12 | 8/ 6 | 小笠原諸島西方沖地震 | 7.2 |

| 15 | 2000 | 平成12 | 10/ 6 | 鳥取県西部地震 | 7.3 |

| 16 | 2001 | 平成13 | 10/ 6 | 与那国島近海地震 | 7.3 |

| 17 | 2002 | 平成14 | 3/26 | 与那国島近海地震 | 7.0 |

| 18 | 2003 | 平成15 | 5/26 | 宮城県沖地震 | 7.1 |

| 19 | 2003 | 平成15 | 7/27 | 宮城県北部地震 | 7.1 |

| 20 | 2003年 | 平成15 | 9/26 | 十勝沖地震 | 8.0 |

| 21 | 2004 | 平成16 | 9/ 5 | 紀伊半島南東沖地震 | 7.1 |

| 22 | 2004 | 平成16 | 10/23 | 新潟県中越地震 | 7.0 |

| 23 | 2004 | 平成16 | 11/29 | 釧路沖地震 | 7.1 |

| 24 | 2005 | 平成17 | 3/20 | 福岡西方沖地震 | 7.0 |

| 25 | 2005 | 平成17 | 8/16 | 宮城県沖地震 | 7.2 |

| 26 | 2005 | 平成17 | 11/15 | 三陸沖地震 | 7.2 |

| 27 | 2008 | 平成20 | 5/ 8 | 茨城県沖地震 | 7.0 |

| 28 | 2008 | 平成20 | 6/14 | 岩手宮城内陸地震 | 7.0 |

| 29 | 2008 | 平成20 | 9/11 | 十勝沖地震 | 7.1 |

| 30 | 2010 | 平成22 | 9/11 | 沖縄本島近海地震 | 7.2 |

| 31 | 2010 | 平成22 | 11/30 | 小笠原諸島西方沖地震 | 7.1 |

| 32 | 2010 | 平成22 | 12/22 | 父島近海地震 | 7.4 |

| 33 | 2011 | 平成23 | 3/ 9 | 三陸沖地震 | 7.3 |

| 34 | 2011 | 平成23 | 3/11 | 東北地方太平洋沖地震 | 9.0 |

| 35 | 2011 | 平成23 | 4/ 7 | 宮城県沖沖地震 | 7.2 |

| 36 | 2011 | 平成23 | 4/12 | 福島県浜通り地震 | 7.0 |

| 37 | 2011 | 平成23 | 7/10 | 三陸沖地震 | 7.3 |

| 38 | 2011 | 平成23 | 11/ 8 | 沖縄本島北西沖地震 | 7.0 |

| 39 | 2012 | 平成24 | 1/ 1 | 鳥島近海地震 | 7.0 |

1-2 大災害は再び来る

未曾有の災害だった東日本大震災から被災地の現状や被災者への対応を学びながら、北海道太平洋沿岸400年周期説や、南海トラフ巨大地震などへのそなえを固めなければなりません。

1-2-1 迫る火山の爆発

最も恐ろしい噴火を引き起こす活火山は、北海道渡島半島の大沼国定公園内にそびえる駒ケ岳です。活動が活発化すると爆発的噴火をすることが特徴で、活動が冬季にかかると火山泥流を生じることもあります。

1640年(寛永17)年7月31日の大噴火で山頂部が吹き飛び、現在のような山の形になりました。崩壊した山頂部は岩屑なだれとなって海になだれ込み、内浦湾に高さ8mの津波を発生させ、湾周辺の海岸部 で700余名が亡くなりました。

で700余名が亡くなりました。

1929(昭和29)年6月の大噴火で噴煙は14千mまで達し、降下軽石や火砕流(軽石流)と火山ガスによる被害は8ヵ町村におよびました。

1942(昭和17)年11月16日の噴火では山頂部に長さ約1.6kmの割れ目が生じました。

その後50年は比較的静かな状態が続いていましが1996年・1998年・2000年と小規模な水蒸気爆発を起こしています。

1929年6月に起きた大噴火の時は、20年ほど前から小噴火が繰り返されていました。近年の小噴火の繰り返しは大噴火を起こす前触れの可能性も有りえます。駒ケ岳山麓の森町をはじめ周辺自治体は、大噴火に備え火山防災に関する住民への啓発活動に努めています。

最近の道東から久代へかけての遺跡や地表調査で厚岸方面においても古代から約400年周期で大津波の痕跡が発見されています。今年がその400年目に当ります。

1-2-2 大津波400年周期説

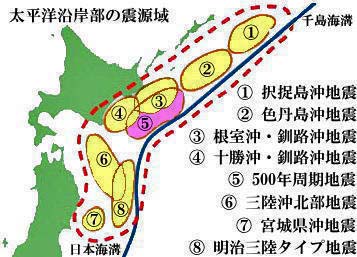

北海道太平洋沿岸部の震源域は千島海溝と日本海溝に沿って並んでいます。太平洋沖合いから動いてくる太平洋プレートが、千島海溝溝や日本海溝から北海道と東北地方がのっている北米プレー トの下へ沈み込んでいます。

トの下へ沈み込んでいます。

太平洋プレートに引きずりこまれた北米プレートの先端部にひずみがたまり、限界がくると壊れてずれ動き北米プレートの先端部が跳ね返ります。跳ね返る部分で地震が発生します。

北海道大学の平川名誉教授は砂丘から津波の堆積物を発見して、日本三大実録に記録されている「貞観津波」の発生を証明されました。色丹島沖地震・根室釧路沖地震・十勝沖釧路沖地震の三連動地震で発生した津波と推定されています。

1600年代の「色丹島沖地震・根室釧路沖地震・十勝沖釧路沖地震」などが連動する「巨大地震」の発生から400年以上が経過しています。北海道も沿岸市町村も津波対策に着手しています。

1-2-3 南海トラフ巨大地震

南海トラフは駿河湾から九州沖にかけ海底にある溝(トラフ)で、太平洋側のフィリピン海プレートが日本の載っているユーラシアプレートに衝突してその下に沈み込んでいるところです。

東日本大震災の原因となった東北地方太平洋沖地震は、日本海溝から沈み込む太平洋プレートに引きずり込まれていた北米プレートが跳ね返ることで津波が発生しました。南海トラフでも、太平洋側のフィリピン海プレートに引きずり込まれていたユーラシアプレートが跳ね返ると地震と津波が発生します。

静岡県の駿河湾から浜名湖にかけて起きるのが東海地震、浜名湖から和歌山県の潮岬にかけて起きるのが東南海地震、潮岬から高知県の足摺岬までの地域で起きるのが南海地震と呼ばれます。

南海トラフ巨大地震は、東海・東南海・南海の3つの地震が同時に起きるという災害です。国の中央防災会議の試算で、冬の深夜で強風の時に発生した場合は関東以西の30都府県で最大32万3千人が死亡し、そのうち津波による死者が7割を占めるそうです。経済的被害は、日本の国家予算の2年分より多い220兆3千億円に上るとしています。

南海トラフでは約100~200年の間隔で蓄積されたひずみを解放する大地震が発生し、近年は昭和東南海地震(1944年)、昭和南海地震(1946年)がこれに当たります。1946年以降は静かな状態が70年近く経過しているので、つぎの大地震発生の可能性が高まってきています。

2 災害支援ボランティア活動

2011(平成23年)年3月11日、マグニチュード9という東北地方太平洋沖地震が起こした地殻変動は、20m以上もの巨大な津波を生成して東日本大震災を招きました。3年2ヶ月が経過して三県の被害者は「死者15,854人、不明者3,167人」となりました。

東日本大震災で活躍された「災害支援ボランティア」の活動を通して、災害支援ボランティアの心構えと活動の注意点を学びます。

2-1 ボランティアの心構え

ア. ボランティアは自己責任・自給自足です。(寝る所も食事も自分持ちです。)

イ. 危機感と緊張感が必要です。(被災者や親戚を装った強盗団が活動しています。)

ウ. 生活は被災者以上に過酷となります。(飲料水やトイレの確保も自己責任です。)

エ. 精神的に強い思考が必要です。(助けに来たのであって、主客転倒はありません。)

オ. 個人的行動は控え、行動認識を共有します。(自分さえ良ければは禁止です。)

2-2 ボランティア参加期間

災害発生1週間後、災害発生1ヶ月後、災害発生後1ヶ年後などのように、自分の力量に合わせます。

2-3 自己の安全管理

一般ボランティアの活動と異なります。

ア. 被災地は環境的にきわめて危険箇所・危険物が散乱しています。

イ. 異常的環境に耐え得る精神的配慮、自己管理能力が求められます。

ウ. 緊急時に応じられる、広角的視野や臨機応変対応ができる決断力、実行力、責任感

が求められます。

2-4 信頼関係の構築

被災地や被災者は日常と異なり、外部に対する警戒心が強くなっています。信頼関係の構築が必要です。

ア. 外部からの犯罪(窃盗・詐欺・不動産)に対する警戒心があります。

イ. その行動について「やっている」「あたえる」などの押し付けではなく、「させて

もらっている」「共有する」に徹しなければなりません。

ウ. 特定の個人・企業の支援活動に対する反発や批判が起きます。

2-5 被災者への対応

ア. 被災者の信頼関係確保し、ニーズを把握する。

イ. 被災者のはなしは聞き役に。

ウ 被災者の接遇は公平に。

エ. 長期滞在者は地域住民との関係を円滑に。

オ. 被災者と安易な約束はしない、期待を与えない、継続性にないことは言わない。

カ. 長期滞在者は異性関係の配慮を(軽率な行動・うわさ)。

キ. 子どもとの約束は慎重に(子どもは信じる)

ク. みだりに写真を撮らない(家屋、人のいる場所、子ども(親の承認を要す)。

ケ. みだりに敷地内へ入らない(住居侵入)。

コ. 言葉の注意(さようなら・別れる・変える。肢体・痛い・腐る・臭う・壊す・何も

ない・消えるなど)。

2-6 支援物資搬送上の注意

支援物資搬送上の注意

ア. 事前に受け取り担当者と打ち合わせ(物資・時間・場所など)をします。

イ. 担当者が来るまで安易に車から出ない(物資盗難)。

ウ. 個人的な約束をしない。

2-7 支援物資無料配布の注意

ア. 配付時間まで待機させる。

イ. 基本的に一人一品を公平に配付する。

ウ. 物資の取り寄せは禁止。

エ. 物資不足地区情報の入手。

3 現場参加準備過程

3-1 交通手段の確保

鉄道・道路・フェリー

地震・津波・火災による交通網の崩壊。

3-2 被災地情報の把握

インターネットの活用、地元支援団体からの入手

RQ等災害時立ち上げの支援、団体・被災地近郊の民間支援、団体情報の把握。

3-3 携帯必需品

災害発生後約1ヵ月間は、店舗なし・水梨・暖房なし・風呂なし・選択なしの状態です。

ア. 服装(ヘルメット・ゴーグル、防塵マスク、安全靴、厚手袋、長袖、使い捨て下

着、衣類。)

イ. 食料関係(非常良く・水・コンロ。)

ウ. 救命セット。

エ. 体洗浄セット。(風呂はセンターでシャワー15分間、山村もらい湯、小川利用、

温泉あれば利用)

オ. 携帯暖房用具

カ. 照明機器

キ. 注意事項

・ 携帯電話は災害後1週間不通。

・ 郵便・宅配便は2週間後に不定期。

・ 病院は壊滅状態、受け入れ先は遠方。

4 ニーズの変化

4-1 ソフト面

ア. 震災発生から6ヶ月間は、物資支援とケアーなどの生活支援が重点となります。救

済の鍵は「自給自足」です。避難所へ避難された方々のためにと、里山のお母さんの

「近助」活動には頭が下がりました。1日に1千個のおにぎりをにぎって20日も提供

してくださいました。

イ. 震災初期の子どもケアーは重要です。被災した子どもは幼児化現象を起こしたり情

緒が不安定になっています。幼児や低学年保育(食事・おしめ交換)や学習指導に留意

し、健康上の配慮も重要です。

ウ. 震災直後は母親にも情緒障害が発生し、育児を放棄したり避難所放浪や避難先の孤

立化が現れるので、母親のケアーも必要になります。

エ. 避難所や仮設住宅の問題点は2013(平成25)年12月現在で死亡者1,354

人、自殺者56人となっています。原因は、肉体的精神的疲労47%、避難所移動の疲

労37%、病院機能停止の悪化24%で、死者の九割が70歳以上の方々です。

4-2 ハード面

ア. 震災発生から2年間はガレキ処理やインフラ(産業や社会生活の基盤となる施設の

整備です。道路・鉄道・港湾・ダムなど産業基盤の社会資本、学校・病院・公園・社

会福祉施設等の生活関連の社会資本など)の修復に当ります。

イ. ガレキ撤去作業の注意点

ア. 負傷による破傷風

イ. 厚さによる熱射病

ウ. 疲労による疲労凍死

エ. 流失薬品による火傷(アスベスト・ダイオキシン・シソ)

オ. ヘドロや放射能粉塵拡散地域では肌を露出できない。

ウ. 家屋ガレキ撤去作業場の注意点

ア. 家屋外観の破損確認(河原・柱・壁など)

イ. 内部の破損確認(天井・床下・穴など)

ウ. 内外人員の配置(6/4~余震による救助緑確保)

エ. ガレキ選別処理

オ. 作業時間(気温・軍人・疲労度など)

カ. 貴重品の確認(発見場所・保管管理など)

4-3 経済支援

震災発生は、漁業と農業や商業の復興に当ります。

5 被災地ボランティアの現状

ア. 時間の経過に伴い災害の意識が薄れ、ボランティアが激減していきます。ボランテ

ィアセンターの縮小、5名以下のボランティア受入れ中止、大学生の支援中止、企業

中心の作業化。雇用問題。

イ. ボランティア団体の変化(エコツアー化・体験型ボランティア・地区有料ボランテ

ィア)。

ウ. 課題(少数グループの活動、個人別受入れなど)