1 北海道周辺に発生する地震

北海道周辺では過去に何度も大地震が発生して大きな被害を受けてきました。講義では地震発生のしくみを簡単に解説するとともに、これまでに北海道で発生した地震を振り返りつつ、今後発生が予測されている地震について学ぶことで、自分が住んでいる地域での防災を考える糸口になることを目指します。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの高梁浩晃准教授でした。

1-1 地震・災害要因

地震は日本全国どこでも起き、震度6くらいは覚悟が必要です。これまでの人生で大地震を経験しなかったのは幸運ですが、地震はいつか必ず起こります。少しの知恵で被害は大きく減らすことができます。

1-1-1 地震はなぜ怖いか

地震が怖いのは事前に予測できないからです。しかし、事前に備えることで被害を軽減することができます。

ア. 予期しなかったことに突然遭遇すると人間は大きなショックを受けます。

イ. しかし、地震が起こったら何が起きるか、事前にだいたい予測できます。

1-1-2 地震の起こる間隔は長い

日本全国どこでも地震は必ず起きます。次のような言葉を聞いたことはありませんか。

ア. 札幌は地震が少ないから安心。

イ. 札幌は地震が少なく安心なので、投資用マンションを買いませんか。

この数十年間、大きな地震はありません。それは「たまたま」ラッキーだっただけです。

1-1-3 地震予知は難し

地震は岩盤がずれることが原因で、揺れはその結果です。岩盤と岩盤のずれ方はスキーがすべる原理と雪質の関係に似ています。スキーが滑り始めるとスキー板と雪の摩擦熱で雪が解けて水ができ、水が潤滑油となってより滑りやすくなります。雪の質やワックスなどによって滑り具合は変わってきます。

ざらざらやツルツルなど岩盤と岩盤が接している面によってずれ方が違ってきます。断層の摩擦の力も、断層自体が滑る、断層に潤滑油(水)が入る、断層の温度変化などで簡単に変わってしまいます。

断層は深すぎて直接調べることができません。国際宇宙ステーションがある現代でも、深い穴を掘るのは容易なことではないのです。2013年2月3日に千葉県成田市の成田ゆめ牧場で第13回全国穴掘り大会が開催されました。優勝した6人のチームが30分間に掘った穴は349cm(3.49mm)でした。

普通の井戸の掘削費用は1m10万円ですから単純計算で10mでは100万円。100m掘ると1千万円、1,000m掘ると1億円もの費用がかかります。東北沖地震の震源は24kmmもの深さでした。

普通の井戸の掘削費用は1m10万円ですから単純計算で10mでは100万円。100m掘ると1千万円、1,000m掘ると1億円もの費用がかかります。東北沖地震の震源は24kmmもの深さでした。

人類が掘ったもっとも深い穴は、ロシアのコラ半島にある超深度掘削坑で深さは12,262m(12km)です。たくさんの興味深い発見があり、これまでより15億年も早く陸地は形成されていたことがわかりました。また、14種類の微生物の化石が発見され、深層部は28億年以上前に形成されたことが明らかになりました。

活断層付近は電気が通りやすいことから水の存在が推定され、地震を予知するために地震波や電気伝導、地殻変動の観測データを調査しています。岩石実験や数値実験(シュミレーション)を繰り返していますが、実物での実験ができません。

仮説の検証には地震の発生を待つしかなく、化学のように繰り返し実験を続けて仮説を検証することができません。地震学と云う学問が始まって130年、地震の発生間隔は短くて50年、長ければ数万年です。研究者は自分の考えた仮説を確かめることができずに引退していきます。

それでも、地震発生予測を目指して様々な研究が勧められています。

1-2 プレート運動を追跡

日本は世界でもまれにみるほど多くのプレートの境目が集まっている地域です。地震はプレートの境目に集中し、太平洋側はどこでも大地震が発生し、日本海側にも大地震が起きた痕跡があり、内陸には活断層が無数にあります。

プレートの速度がわかれば、地震の発生間隔もおおよそですが推定できます。太平洋プレートは1年に10cm、100年で10m、500年で50m移動しています。太平洋側では50年~100年くらいで大きな地震が発生し、超巨大な地震は500年くらいの間隔です。日本海側の超巨大地震は300年~500年単位と推定されています。内陸部の活断層の動きは、数千年から数万年程度としかわかっていないのです。

北海道大学平川名誉教授の焼尻島調査で、海岸がけ地の海抜16mの高さで大津波のものと思われる二つの地層がありました。天売島と焼尻島に非常に近い場所が震源と思われ二つの大津波は数百年前に発生したものと予想されました。サハリンの地震活動は近年活発であり、利尻礼文の位置する北海道北西沖の空白域が不気味です。

日本海側の想定震源域は下図左側で、北海道西方沖・青森県西方沖・サハリン沖・北海道南西沖の順にマグニチュード7.8程度の地震が発生していますが、北海道西方沖に地震が起きていないと思われる空白域があります。

太平洋プレートが北海道の根室から襟裳岬にかけて南東側からグイグイ押しているので札幌のある石狩平野には相当なひずみがたまり続けています。

1-3 巨大津波に備えよ

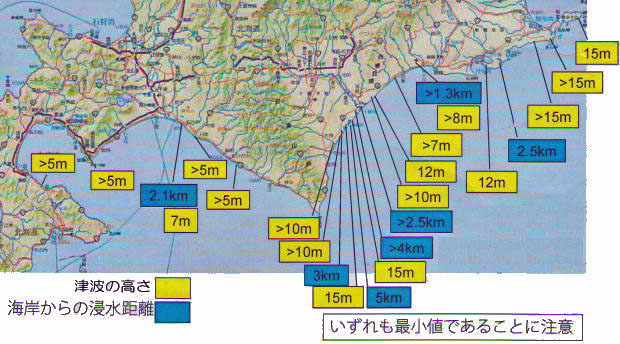

北海道大学の平川名誉教授が記録上の津波では説明できない堆積物を発見し、北海道の太平洋沿岸に巨大な津波が、約500年間隔で周期的に繰り返し来ていたことを明らかにしました。

北海道大学平川名誉教授の資料を基に作成された図です。東日本大震災の津波の高さは10mですから、北海道を襲ったのはいかに巨大な津波か分かります。

1640年に噴火した駒ヶ岳火山灰のすぐ下に、巨大津波の痕跡が発見されました。前回の巨大地震は1600年代の前半と考えられます。古文書に残された唯一つの記録は、慶長16年(1611年)三陸大津波のところに「東夷死者多し」の記述があります。

前回の津波は400年前に発生し、すでに400年が経過しているので津波来襲の切迫性が高い状態にあります。このため、道庁をはじめ太平洋岸の市町村は津波浸水予想図やハザードマップを作成して対策を練っています。

東日本大震災は、巨大津波が本当にあることを教えてくれました。この経験を生かすも殺すもわたしたち次第です。まさかここまで来るとは思わなかったでは済まないのです。

◆津波てんでんこの教え

東日本大震災における津波被害と今後の津波対策のあり方と題し、東京大学地震研究所の都司嘉宣准教授の講演要旨がネットで紹介されています。事例研究の中から「津波てんでんこの教え」を以下に転載させていただきます。

三陸地方には、「津波てんでんこ」という教えがある。これは、大きな津波から生き残るためには、家族のことを構わずに、自分だけでも助かるように「てんでんバラバラ」に高い場所に逃げるのが良いという考えである。

釜石市では、市内3,000人の小中学生のうち、犠牲者は当日欠席していた6人のみであった。同市では群馬大学の片田敏孝教授が防災教育をしており、「津波てんでんこ」を徹底して教えていた。そのため、各自の判断で高い場所に向かい、助かった。

一方、石巻市の大川小学校では全児童108人の7割近い74人が犠牲になった。同小学校は、北上川放水路の河口近くに架かる橋の近くに位置する。川の自然堤防は約6mの高さがあるが、小学校の標高は2.5mに過ぎない。

津波警報の発令時、校庭で児童の点呼を行い、15分間を費やした。その後、学校の裏山に避難するか堤防上の橋の周辺に避難するかで議論の末、橋まで行くことに決めて歩き始めたところ、前方から高さ10mの津波が堤防を越えて押し寄せ、児童たちはのみ込まれてしまった。

この話を聞いた時点では、なぜ児童を裏山に避難させなかったのか疑問があった。しかし、現地を訪れたところ、裏山の斜面は45度以上の傾斜があった。

また、震災当日は雪が積もっていたこともあり、小学校低学年の児童が登ることは不可能であったことがわかった。小学生でも登ることができるような道を整備しておけば助かった。国内には同様の状況の小学校が多数ある。

1-4 地形のでき方を知る

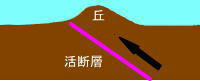

地表に新しい丘があると地下に活断層があります。断層に沿って押し上げられた地面が丘を造ります。地下から押し上げる力が強いと丘は次第に成長して山になります。

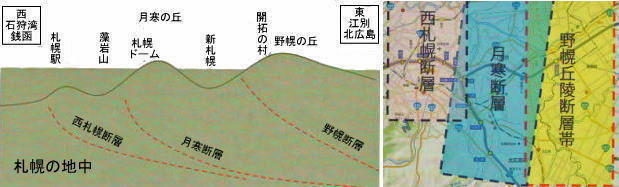

平成13年度から平成16年度にかけて文部科学省地震関係基礎調査交付金事業で「石狩平野北部地下構造調査」が行われ、札幌市の地下のおおよその構造がわかりました。

札幌駅近辺の地中に西札幌断層の丘、札幌ドームを超えて新札幌よりに月寒の丘、開拓の村から北広島と江別方向に野幌の丘があります。断層の形状は赤い点で示されています。

1-5 札幌の地形を知る

1-5-1 地震に備える

ア. 地震の特性を知る

イ. 自分が住んでいるところを知る

a. どんな場所なのか(地形)

b. どんな地震があったのか(歴史)

c. どんな地震が来るのか(予測)

ウ. 人間の行動特性を知る

エ. 科学や警報の限界を知る

オ. そして対策を考え、体を使って訓練する。

1-5-2 地震回数の法則

マグニチュード(M)が「1」大きくなると、地震の回数は「10分の一」になります。M6.0の地震でも、直下で起これば震度6以上になります。

札幌周辺の場合、M5の地震は30年に1回くらいです。マグニチュード6の地震は300年に1回、M7の地震は3千年に1回くらいになります。

1-5-3 科学や警報の限界

地震の揺れの予測や活断層の位置なども、所詮は人間が行った「想定」です。自然はそれを上回り、思わぬことをしでかします。

ア. どんなに科学が進んでも、自然現象を正確に予測・想定することは困難です。

イ. どんなに技術が進んでも、正確な警報を出すことは困難です。

ウ. どんなに想定をつくっても、自然現象はそれをたやすく超えます。

1-5-4 人間の行動特性

自然は人間の考えることなどあっけなく超越します。

ア. 普段やっていないことは、緊急時には絶対にできません

・ スポーツでもそうです。体を使った訓練が必須です。

・ 地震が来てから何かしようとすることは不可能です。

イ. 危険と分かっていても、大丈夫という思いがよぎる

・ それは希望であって真実ではありません。(正常化バイアス)

ウ. 活断層があることがわかっていても、いまは大丈夫という思いがよぎる

・ それも希望であって真実ではありません。

自分の身を守るのは自分しかできません。そのためにはきちんと理解し、それを受け入れることが必要です。自分の住んでいる土地と自然を知り、自然とうまくつきあっていくこと、それを伝えていくことが大切です。

1-6 災害から身を守るために

1-6-1 自分のことは自分で

災害発生時はだれも助けに来てくれません。助けに来たくても来れないのです。自分でどうにかするしかないのです。自分の身は自分で守るしかありません。自分の身を守ることが、全体の被害を減らすことへ直結します。

災害を防ぎ、身を守るのは自分自身です。

ア. 災害は突然やってきます。

イ. そのとき、誰も助けてはくれません。(助けられません。)

ウ. 消防も警察も対応ができません。自衛隊がくるまでに時間がかかります。

エ. 自分の身は自分で守るしかありません。

オ. 日頃から備えておくこと。自分で判断して行動できる正しい知識を身に付け

ておくことが何よりも必要です。

1-6-2 被害は少なくできる

阪神淡路大震災の教訓を忘れてはなりません。家具や家屋の転倒と倒壊などによる圧死や窒息死は87.3%でした。家屋倒壊と家具転倒に対策が必要です。亡くなった方々は地震で人を殺すのは建物や家具と教えてくれたのです。

まず、自分の家の強さを知ることが重要です。札幌市は「インターネットから無料でできる耐震診断」を用意しています。この耐震診断は戸建住宅の所有者、居住者が簡単に扱える診断法として作成されたものです。自らわが家を診断することにより、耐震に関する意識の向上・耐震知識の習得ができるように配慮され、技術者によるより専門的な診断へ繋げられるように作成されています。

わずか10の質問に答えることで、住宅の耐震化を今後どのように進めるべきかがわかります。住宅のどのようなところに地震に対する強さ、弱さのポイントがあるかわかるように作成されています。ぜひご利用ください。

札幌市作成の [インターネットから無料でできる耐震診断]

クリックすると表示されます。

※ 2) プレート運動を追跡の図と、3) 巨大津波に備えよの図3枚はいただいたレジュメから転載しました。4) 地形のでき方を知るの札幌の地中図はいただいたレジュメから模写し、地図は転載しました。ありがとうございました。

2 家庭内の家具固定

家庭で出来る地震対策の代表的なものに、家具の転倒防止があります。しかし、正しい方法を知らずに固定しても十分な効果は得られません。全国各地での家具固定の実践例を交えながら、効果的な固定方法や、壁の中の見えずらい構造体の見つけ方などを実際の器具を使って解説します。講師は、たくみ設計室の鈴木啓之代表でした。

3 わが家の防災対策

家庭でできる防災対策の代表例のひとつに非常持出品・備蓄品の用意があげられます。これらの準備は画一的なものではなく、個々の事情に合わせた備えが大切です。非常持出品・備蓄品を通して、家庭内の防災力チェックと防災力アップのために必要な備えについて考えていきましょう。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの定池祐季准教授でした。

3-1 教訓を生かすために

災害が発生したときでは間に合いません。いまのうちに確認しましょう。

ア. 東日本大震災はどのような災害か見つめ続ける

自分にとって、家族にとって、所属組織にとって、わが街にとって、北海道にとっ

て・・・。

イ. 道内被災地や道内にいる避難者に関心をもち、道内だからこそできることをする。

ウ. 東北で起こっていることから学び続け、我こととして問いかけ、行動に移す。

エ. 地域社会とのつながりを保つ/育てる。

3-2 防災・減災の見方

自然災害に対する考え方

一例として

地震 自然現象

震災 社会現象 人がいない所だけではない

復興 政治現象 意思決定を伴う

防災・減災とは、災害が発生したときや災害のあらゆる時間軸において(他に多少の被害があっても)命を守ることです。

ア. 災害を防いだり、災害の被害を軽減すること

イ. 被災者になる人を減らすこと

具体例

・ 防潮堤の建設 ・ 地域社会の連帯感を高める

・ 避難路の整備 ・ 災害対応マニュアルの整備

・ 建物の耐震化、家具固定 ・ 保険の加入

・ 防災無線の整備

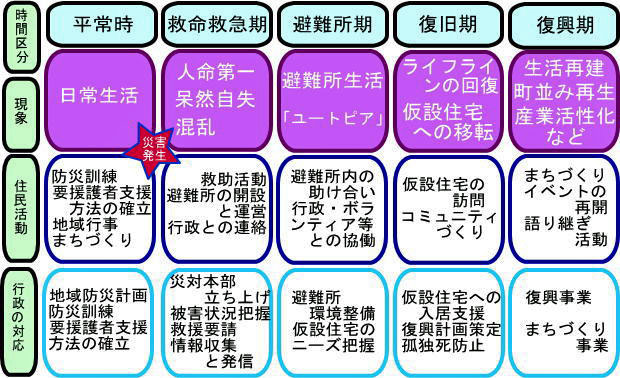

3-3 災害の時間軸

3日間 数ヶ月~数年

3-4 防災・減災の基本

頭で知っていても行動はできません。継続的に実践していくことは、

ア. 災害をよく知ること

イ. 自らを取り巻く環境を良くすること

ウ. それらの知識を生かすこと

災害のあらゆる時間軸の中で重要なことは、

・ ダメージを受けやすい部分を知り、その部分を克服する

・ ダメージを受けた後の回復力を高める

3-5 非常時持出品

3-5-1 いつも持ち歩くもの

ア. いつも持ち歩くもの

普段持ち歩くものの中でいざという時に使えるもの(例:飴・ミニライト・ヘアゴム等々)

イ. いざという時に使えるもの

普段必要でないかもしれないが、持ち歩いているといざという時に使えるもの(例:ホイッスル・携帯電話充電器・予備の持病薬)

3-5-2 退勤時に持ち出すもの

ア. 水・食料などの基本路線を押さえつつ、個人や家庭の事情を考慮する。(持病の有

無、乳幼児、高齢者、女性、障がいの有無、日本語の理解⇒外国人観光客対策など)

. 持ち運べる重さに注意。(目安は、男性15kg、女性10kg。自分で運べるようにす

る)

ウ. いろいろな使い道のあるものを用意しておくと、荷物を軽くすることができる。

(新聞、ポリ袋、大型ハンカチなど)

3-5-3 家に置いておくもの

ア. 3日程度ライフラインが途絶えても自給自足できる。

イ. 置き場所は、キッチン・

ウ. 好きな食べ物、口に馴染んでいる食べ物を用意していおくと、入れ替えの際に楽

しんで食べられるし、いざという時も安心して食事できる。・・・女性らしい発想

3-5-4 無理の少ない食料備蓄

ア. ストック食材を普段より多めに買う

イ. 古いものから順に使い、半分になったら補充

※ 食べながら備えるローリングストック法については、テーブルマーク株式会社の「知る・楽しむ ⇒ ローリングストックのススメ」が参考になります。

3-6 普段の生活と防災・減災

3-6-1 何を用意すべきか

何を用意するかを考えるということを突き詰めていくと、地震から生き延びるための事前対策の必要性に気付かされます。

ア. 自分の町で発生が予想されている災害(種類・被害)は何か

イ. 町や地域(町内会・自主防災組織)、所属組織や職場などの「備え」はどうか

ウ. 自分や家族(同居・別居を含む)の状況はどうか。確実に自分で用意すべきものは

何だろう

3-6-2 生活防災

生活防災とは、防災・減災に関する活動を生活全体の中や地域社会全体の中に浸み込ませること。

生活防災の6つのエッセンス

・ 普段の生活

・ みんなで(コミニュテイで)

・ 繰り返し(毎日・毎週・毎月・毎年)

・ 一石二鳥

・ ご当地主義

・ 災害NGOの活用

例えば、

・ 住まいの整理・整頓

・ 家族の外出先の相互確認

・ ご近所のあいさつ

・ 除雪の助け合い

・ 地域の清掃活動

・ 地域のお祭り・イベント開催

といった活動も防災につながり、防災の活動が地域の普段の活動にも結び付きます。日常的に地域の活動に参加して、自治会と行政が協働で何かをする機会をつくっておくと、顔の見える関係が気づかれて災害時にも役立ちます。

3-7 日常と防災をつなぐ

防災・減災の為に、災害のあらゆる時間軸においてダメージを受けやすい部分をあらかじめ見つけ出して乗り越えていくことと、ダメージを受けた後の回復を早めることの両立が望まれます。

そのためには、災害をよく知ること、自らを取り巻く環境をよく知ること、それらの知識を生かすことを継続して実践していくことが大切です。

非常持出品・備蓄品を用意するために、災害に関わる知識を持ったうえで自分や家族のことを考慮する必要があります。

災害時には、普段やっていることはできるが、普段やっていないことはできません。ですから、防災の取り組みと日常と防災がつながるような取り組みを両立させることが望ましいのです。

3-8 得た知識を生かすために

講師の定池祐季准教授が、公開講座で得た知識を生かすことができるようにと苦心された「防災チェックリスト」です。ここまで考えてくださることに驚き、ぜひお役立ていただきたくご紹介します。なお、趣旨を変えないように一部表現をやさしい言葉に置き換えました。

3-8-1 地震発生時に被災しないために

□ 住んでいる地域でわかっている活断層や伏在活断層について知っている。

□ 住んでいる地域で過去に起こった災害について知っている。

□ 住んでいる地域の被害想定を知っている。

□ 住んでいる地域のハザードマップを持っている。

□ 住んでいる地域の揺れやすさを知っている。

□ 住んでいる地域の最新の津波浸水予測を知っている。

□ 自分の家が建っている地盤を知っている。

3-8-2 地震直後を生き抜くために

□ 自宅の簡易耐震診断をしている。

□ 自宅の本格的な耐震診断をしている。

□ (必要な場合)自宅の耐震補強工事をしている。

□ 自宅の家具を固定している。

□ ガラスに飛散防止フィルムを貼っている

□ 家の中に家具が倒れたり、物が飛んで来ない場所があるか把握している。

□ 家の中に家具が倒れたり、物が飛んでこない場所をつくってある。

□ コンロやストーブの安全装置について把握している。

3-8-3 助かるための行動がとれるように

□ 緊急地震速報を受診できる環境を整えている。

□ 緊急地震速報を聞いたときに何をすべきか知っている。

□ 緊急地震速報を受取った時の行動を、毎日一度は訓練している。

□ 津波警報・注意報のおよその意味を知っている。

□ 津波警報・注意報を聞いた時の行動を知っている。

□ 津波警報・注意報を聞いた時の行動を、実際に練習している。

□ その他の災害情報の入手方法を知っている。

□ 災害情報を入手できる環境を整えている。

3-8-4 助かった後の行動のために

□ 自宅に最も近い避難所がどこか知っている。

□ 自分がよくいく所の、近くにある避難所がどこか知っている。

□ 被害や避難、生活に関する情報の入手方法を知っている。

□ 非常持出品を用意している。

□ 備蓄品を用意している。

□ 家族がバラバラに過ごしている時間帯に災害が発生したとき、だれがどこにい

るかすぐわかるようになっている。

□ 電話やメールで連絡がとれないときに、家族との連絡方法についてあらかじめ

確認している。

□ 最終的に家族が集まる避難所について話し合っている。

□ 一人暮らしの場合は、離れて住む家族に最初に行く避難所の場所を伝えてあ

る。

□ 自宅で過ごす場合は、最低3日分くらいの備蓄品を用意してある。

3-8-5 避難所で過ごすときのために

□ 自宅に最も近い避難所の位置を確認している。

□ 自宅に最も近い避難所まで数回行ったことがある。

□ ご近所の災害時要援護者避難はどのような方法をとるのか知っている。

□ 避難所運営に自分は関わるのかどうか知っている。

□ 避難所運営に関わるる場合、運営の仕組みを理解しすべきことを知っている。

□ 避難所で高齢者や障害のある方、乳幼児や妊婦さん、女性が安心して過ごせる

環境を整える方法を知っている。

□ 避難所で知っている人や頼れる人がいるように近所づきあいをしている。

※ 3) 災害の時間軸の図はレジュメから模写しました。ありがとうございます。

4 地震情報の活用について

地震が発生したとき、気象庁からは緊急地震速報や震度速報などの情報が次々に発表されます。身を守るためにあらかじめ知っておくことが大切な、それぞれの地震情報の意味や身に付けていただきたい防災の知識について解説します。講師は、気象庁札幌管区気象台技術部の斎藤祥司地震報道官でした。

4-1 地震と津波の基礎知識

4-1-1 北海道の地震活動

北海道の内陸とその周辺海域で発生した地震は、2012年1月1日から121月31日までの1年間で216件ありました。昨年は405件ですから約半分に減っていますが地震が減少方向へ向かっているわけではありません。たまたま少なかっただけです。

最大震度 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7 合計

件数 144 50 13 8 1 0 0 0 0 216

4-1-2 北海道と周辺の地震

太平洋側は日本海溝や千島海溝沿いに5ヶ所で、日本海側では3ヶ所で大きな地震が発生しています。また、北海道の内陸には10ヶ所の断層があり地震の巣になっています。

ア. 太平洋側

択捉沖(1963年)、十勝沖(1968年)、色丹島沖(1969年)、根室沖(1973年)、十勝

沖(2003年)。

イ. 日本海側

神威岬沖(1940年)、日本海中部(1963年)、北海道南西沖(1993年)。

ウ. 内陸の断層

根室断層帯、十勝平野断層帯、富良野断層帯、増毛山地東縁断層帯・沼田ー砂川

付近の断層帯、当別断層、石狩低地東縁断層帯、黒松内低地断層帯、函館平野西縁

断層帯、サロベル断層帯、幌延断層帯。

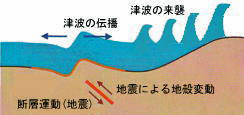

4-1-3 津波

1993年の「北海道南西沖地震」では、地震発生直後に巨大な津波が奥尻島に押し寄せました。10mの津波が集落を襲い、死者・行方不明者あわせて229名と大きな被害になりました。

ごく沿岸に近い海域で発生した地震の場合、地震発生後は速やかに津波警報・注意報を発表しますが、場所によってそれより早く津波が来襲する場合があります。

津波が来襲すると、人の溺死や怪我、家屋の浸水、流出や損壊、船舶の損傷などの被害が起こります。また、電気やガス施設の破壊による生活への影響、情報の混乱によるパニックも考えられます。津波は引きで始まるとは限らず、過去の経験からは想像もつかないような大きな被害を及ぼす危険性があります。

1993年の北海道南西沖地震では、遠く離れた島根県の沿岸や隠岐島(いずれも震度0)で船舶の転覆や床下浸水などの被害が発 生しました。このように津波は、長い距離を伝わっても大きなエネルギーを保った状態で襲ってきます。たとえ地震を感じなくても、津波警報や注意報が発表されたら津波の来襲に備えましょう。

生しました。このように津波は、長い距離を伝わっても大きなエネルギーを保った状態で襲ってきます。たとえ地震を感じなくても、津波警報や注意報が発表されたら津波の来襲に備えましょう。

津浪は第一波、第二波、第三波と繰り返して襲い、長時間継続します。津波警報が解除されるまで安全な場所で避難を続けましょう。防波堤は津波や台風などの高潮用として造られていますが、大きな津波の場合は防ぎきれないことがあります。

この説明は、気象庁札幌管区気象台のリーフレット「地震・津波から身を守るために」 より転載しました。

4-2 地震と津波の防災情報

4-2-1 緊急地震速報とは

緊急地震速報は、地震による強い揺れを事前に知らせる警報・予報です。

ア. 震源に近い地震計が弱い揺れ(P波)を感知

イ. 強い揺れ(S波)が来る前に地震の場所と大きさを予測し発表

P波:早いが弱い揺れ

S波:襲いが強い揺れ

強い揺れがくるまでの時間は、数秒~数十秒です。

地震を検知してから発表するまでの情報なので、「地震予知」ではありません。

4-2-2 緊急地震速報を聞いたとき

緊急地震速報を聞いときは、周りの人に声をかけながら、あわてず、まず身の安全を!

ア. 家庭では、頭を保護して安全な場所に。無理に火を消したり、あわてて外に飛び出

さない。

イ. 人が大勢いる施設では、係員の指示に従い、あわてて出口に走りださない。

ウ. 屋外では、ブロック塀の倒壊に注意。看板や割れたガラスの落下に注意。

エ. エレベーターでは、最寄りの階に停止させずにすぐおりる。

オ. 自動車運転中はハザードランプを転倒し、ゆるやかに速度を落とす。

普段から、その場でどう身を守るかを考え、実際に練習しておくことが重要です。普段やっていることはできますが、普段やっていないことはできません。

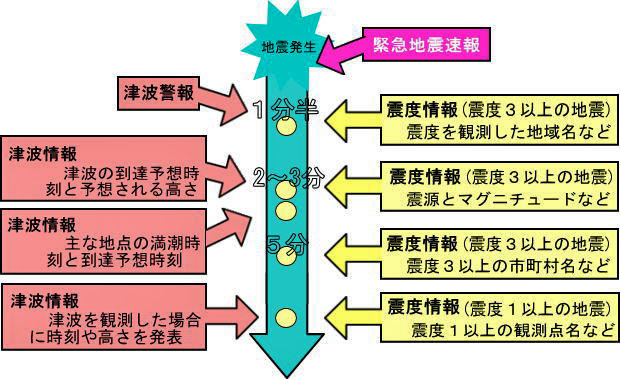

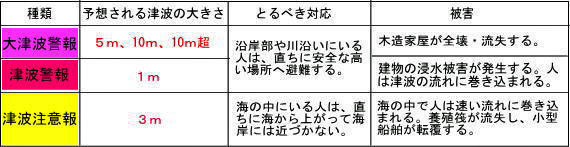

4-2-3 津波警報と注意報

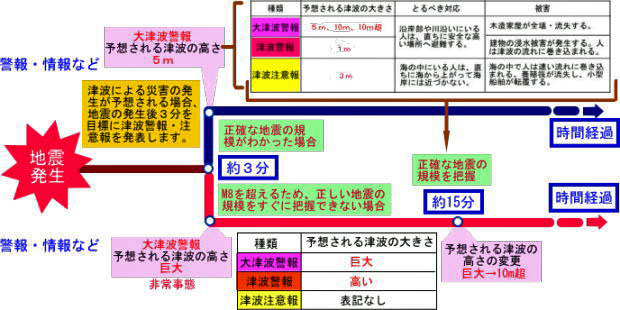

津波による災害の発生が予想される場合は、地震の発生後3分を目標に津波警報や注意報を発表します。

ア. 震源が陸に近いと、津波警報が間に合わない場合があります。

強い揺れ、弱くてもゆっくりとした揺れを感じたら、まず避難してから警報等を確認してください。

イ. 警報や注意報は、発表後に更新されることがあります。

常に最新の情報を利用してください。

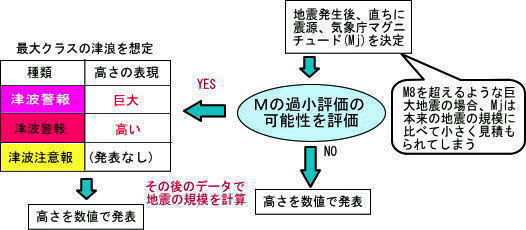

4-2-4 巨大地震への対応

マグニチュード8を超える巨大地震の場合、「巨大」「高い」の表現で津波の高さを予想し、非常事態を伝えます。

巨大と発表したときは、東日本大震災クラスの津波が襲う恐れがあるため、ただちに最大限の避難が必要です。

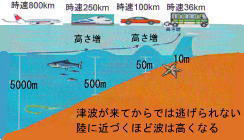

4-2-5 津波警報発表の流れ

右側の表の内容は「③ 津波警報と注意報」と同一です。

4-2-6 津波警報・注意報の解除

各津波予報区で注意報の基準を下回った場合、あるいは各津波予報区で、津波による災害の恐れがなくなったと認められる場合に解除します。

津浪は、規模が大きい地震では長時間繰り返し襲ってきます。解除まで時間がかかる場合がありますが、解除されるまでは津波による危険は去っていませんので避難を続けてください。

4-2-7 地震情報

地震発生後、新しいデータが入るにしたがって順次以下のような情報を発表します。

| 地震情報の種類 | 発表基準 | 内容 |

|---|---|---|

| 震度速報 (自動発信) | 震度3以上 | 地震発生1分後に、震度3以上を観測した地域名)全国を188地域に区分)と地震の揺れの発現時刻を速報。 |

| 震源に関する情報 | 震度3以上(津浪警報又は注意報を発表した場合は発表しない。) | 地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)を発表。 「津波の心配ない」又は「若干の海面変動があるかもしれないが被害の心配はない」旨を付加。 |

| 震源・震度に関する情報 | 以下のいずれかを満たした場合 ・震度3以上 ・津波警報又は注意報発表時 ・若干の海面変動が予想される場合 ・緊急地震速報(警報)を発表した場合 | 地震の発生場所(震源)やその規模(マグニチュード)、震度3以上の地域名と市町村名を発表。 震度5以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表。 |

| 各地の震度に関する情報 | 震度1以上 | 震度1以上を観測した地点のほか、地震の発生を場所(震源)やその規模(マグニチュード)をおおむね30分以内に発表。 震度5弱以上と考えられる地域で、震度を入手していない地点がある場合は、その市町村名を発表。 |

| 遠地地震に関する情報 | 国外で発生した地震については以下のいずれかを満たした場合など ・マグニチュード7.0以上 ・都市部など著しい被害が発生する可能性がある地域で、規模の大きな地震を観測した場合 | 地震の発生時刻、発生した場所(震度)やその規模(マグニチュード)をおおむね30分以内に発表。 日本や国外への津波の影響に関しても記述して発表。 |

| その他の情報 | 顕著な地震の震源要素を更新した場合や地震が多発した場合など | 顕著な地震の震源要素更新のお知らせや地震が多発した場合の震度1以上を観測した地震回数情報等を発表。 |

| 推計震度分布図 | 震度5以上 | 推測した各地の震度データをもとに、1km四方ごとに推計した震度(震度4以上)を図情報として発表。 |

4-2-8 地震解説資料

地震解説資料は北海道内で震度4以上のを観測した場合、及び北海道沿岸に津波警報・注意報が発表された場合は、概ね地震発生後1時間をめどに発表されます。

内容は、防災上の留意事項・地震の概要・震度分布・周辺の地震活動・過去の地震活動・地震発生メカニズム・緊急地震速報の対応状況・推計震度分布・長周期地震動の状況・余震活動の推移などですが、あまり利用されていないようです。

記者会見の基準は、北海道内で震度5以上のを観測した場合、及び北海道沿岸に津波警報・注意報が発表された場合となっています。

4-3 避難行動と抑制心理

4-3-1 認知バイアス

私たちは日々複雑化していく社会の中で生活を営み、個人の利益ばかりではなく公共性も考えなくてはなりません。日常のいろいろな場面で、「こういう時はどうしよう。」「何が最善の判断なのだろう」と一つ一つ考え込むことはできません。

このため、経験則に裏打ちされた自動的な行動パターンを採用しています。そうすることにより、いちいち立ち止まって考えることから解放され、スムーズに生きていけるようにしています。これを「認知バイアス」といいます。

しかし、認知バイアスは、時として自分自身に害をもたらすことがあります。

ア. 正常化バイアス

多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保

とうとする働きです。

イ. 集団同調性バイアス

人は一人でいるときに緊急事態に対応できても、集団でいると「みんなでいるか

ら」という安心感から緊急行動や独自判断が遅れがちになります。

ウ. 利用可能ヒューリステックバイアス

頭に浮かびやすい、目立ちやすい手がかりを利用する傾向を指します。

エ. 楽観主義バイアス

好ましい出来事が起きる確率を過大に評価し、好ましくない出来事が起きる確率

を過少に評価する傾向を指します。

緊急地震速報・地震の揺れ・津波警報・避難指示・避難勧告などをきっかけとして、自分自身に害ををもたらす認知バイアスを振り払います。つまり、「自分の身は自分で守る」という安全策を取ることが重要です。

4-3-2 自然災害と向き合う姿勢

日本に住んでいる以上、様々な自然災害(地震・津波など)に遭遇します。人は「自分が災害に巻き込まれる」とはなかなか考えられないものです。巻き込まれてから「まさか起きるとは思わなかった」では遅いのです。

自然に対する謙虚な姿勢で、いつでも「いつかは起きるだろうと思っていた。」「今回は被害がなくてよかった。」という心構えを持ちましょう。

4-3-3 防災気象情報の活用

被害に遭わない、大切な命を失わないためには「早めの避難」を心がけます。地震・津波の防災情報を活用して、「対応行動・早めの避難」がもっとも重要です。

津波警報が発表されたら直ちに避難します。避難誘導・水門閉鎖などは、安全な時間内に切り上げて高い場所へ避難します。

予測情報を活用した早めの行動が命を救うことを忘れないでください。

4-4 情報の入手方法

気象庁が発表する様々な情報(緊急地震速報・津波警報)は、使ってもらってこそ意味があります。

気象庁が発表する情報は、様々な方法でお知らせしています。災害などにより特定の伝達手段が使えなくなったとしても、重要な情報は別の手段を経由して確実にお知らせできるようにしています。

4-4-1 市町村や消防本部経由の伝達

専用回線やJアラート、防災情報提供システムを通して、気象庁から市町村や消防本部へ伝達されます。

そこから、防災行政無線・無線機・広報車・直接の呼びかけなどにより住民に伝達されます。

4-4-2 緊急速報メール

緊急地震速報・津波警報・避難などの情報は、気象庁から携帯電話会社を経由して緊急速報メール(エリアメール)で携帯電話に届きます。安全を確保して行動を起こし、状況によっては退避します。

携帯電話の設定を変えると届かないことがあります。また、古い携帯電話では受信できないことがあります。

4-4-3 防災情報の取得

取得できる情報は、各種気象注意報と警報、各種気象情報、津波注意報と警報、地震情報・自治体からの避難情報などです。

携帯電話の通じるところであればどこでも受信可能です。情報料金は無料ですが、メールの受信費用は携帯電話所有者の負担になります。

4-4-4 防災情報提供センター

国土交通省防災情報提供センターの携帯サイトは次のアドレスです。

「 http:// www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html」

気象ナウキャスト(降水)では、全国の現在の雨の様子、1時間後までの雨量の予想を見ることができます。

津浪注意報と警報では、現在発表されている津波警報と注意報を確認できます。火山情報では、現在発表されている噴火警報などを確認できます。

4-5 普段の用意

阪神淡路大震災の被害の特徴は、大都市直下型の地震により死者のほとんどは家屋の倒壊や家具の転倒による圧迫死であり、検死結果は即死状態であったと報告されています。これを踏まえ、ほとんどの災害は、「人災」あるいは「社会災害」といえます。

4-5-1 地域における地震被害(リスク)の

想定を知ること

ア. 耐震診断と耐震補強

地震の後も自分の家で暮らすために。

イ. 耐震固定

地震の際に家の中で災害から身を守るために。

ウ. 非常用品の備蓄

支援を受けられるようになるまでの数日分。

エ. 住宅再建への備え

地震が原因の建物被害(火事、津波を含む)は地震保険以外では保証されませ

ん。

4-5-2 緊急地震速報を聞いた場合や地震を

感じた場合の対応を普段から考えておく

すばやく身の安全を確保するために大切なことです。

4-6 緊急地震速報を聞いた時

「緊急地震速報」は地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを解析して震源や地震の規模(マグニチュード)を直ちに推定し、これに基づいてS波、P波の速度差などを利用して各地での主要動の到達時刻や震度を推定し、可能な限り素早く知らせる情報です。

地震の揺れを感じる前に緊急地震速報を見聞きした時も、緊急地震速報を見聞きする前に地震の揺れを感じた時も、行動内容は同じです。ふだんから、家屋の耐震化や家具の固定などで地震に備えましょう。

4-6-1 緊急地震速報を受信したときの心得

緊急地震速報は、情報を見聞きしてから地震の強い揺れが来るまでの時間が数秒から数十秒しかありません。その短い間に身を守るための行動を取る必要があります。緊急地震速報を見聞きしたときの行動は「周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。

4-6-2 対応の具体例

ア. 基本行動

・ びっくりしないでください。

・ 地震が止まるまで頭を守ってください。

・ 上から物が落ちます。頭を守ってください。

・ 物が倒れます。気をつけてください。

・ 物が落ちるところから離れてください。

・ 物が倒れるところから離れてください。

イ. 家庭では

・ 頭を守ってください。

・ テーブルや机の下へ逃げてください。

・ 大きい物が倒れます。離れてください。

・ すぐに外へ出ないでください。

・ 地震が止まったら火を消してください。

・ ドアや窓を開けてください。外へ出ることができなくなります。

ウ. 自動車運転中は

・ ゆっくり車を停めてください。

エ. 人が大勢いる場所では

・ 自動車運転中はびっくりしないでください。

・ (バッグや荷物で)頭を守ってください。

・ 上から物が落ちます。電気の下から離れてください。

オ. 屋外(街)では

・ 大きい物が倒れます。離れてください。

・ 上から物が落ちます。気をつけてください。

・ 建物の壁が落ちます。離れてください。

カ. 電車・バスでは

・ 近くのものにつかまってください。

キ. エレベーターでは

・ エレベーターを止めてください。

・ エレベーターからすぐに出てください。

ク. 山やがけでは

・ 大きい石が落ちてきます。気をつけてください。

・ がけ<山の急なところ>から逃げてください。

※ 1) 地震と津波の基礎知識、③ 津波の二枚の図はいただいたレジュメから転載しました。2) 地震と津波の防災情報、① 緊急地震速報・③ 津波警報と注意報・④ 巨大地震への対応・⑤ 津波警報発表の流れの4枚の図はレジュメから模写しました。6) 緊急地震速報を聞いたときは、気象庁のWebペ-ジ「緊急地震速報を見聞きしたときは」より転載しました。ありがとうございます。

5 家庭で取り組む防災

近年の地震被害の調査結果から、北海道の住宅の特殊性が地震時の死傷を特徴づけていることが分かってきました。自分と家族を守るために何をすればよいのでしょうか。防災力マネジメントを上げるためのツールと最新のテクノロジーを紹介します。北海道大学大学院工学研究院の岡田成幸教授でした。

5-1 地震災害は地域性

5-1-1 防災に世界標準は有るのか

ア. 災害をなくすこと(予防)・・・・・×(完全予防)

イ. 災害を減らすこと(減災)・・・・・△(予防+軽減)

ウ. 危険を平等化すること・・・・・・・○(当面の工学的目標)

エ. 安全/安心の大局観・・・・・・・・は世界標準で!

5-1-2 対策は地域依存

ア. 風土の東西問題が住環境の違い(被害の違い)を生む。

イ. 生活の南北問題が対応の巧拙を生む。

ウ. 情報リテラシー(情報へのアクセス能力・理解力・判断力・対応力)の違いを生

む。

5-2 重要なハザードマップ

ハザードマップは地震から自分と家族を守るための基礎情報です。まず、入手してください。

ハザードとは、その地域の揺れ大きさ(震度)を言います。揺れの大きさ(震度)は、地震の規模(マグニチュード)・地震と自分との距離(震源距離)・自分のいる場所の地盤が硬いか軟らかいか(地盤状態)により変わります。場所が変わればハザードは変わり、地震が変わればハザードも変わります。

札幌市が発行している「地震防災マップ」は、札幌市に大きな影響が想定される3つの地震(野幌丘陵断層帯・月寒背斜に関する断層・西札幌背斜に関する断層)の震度を重ね合わせ、それぞれの地域において最大の震度を表したものです。

5-3 地震による家計への影響

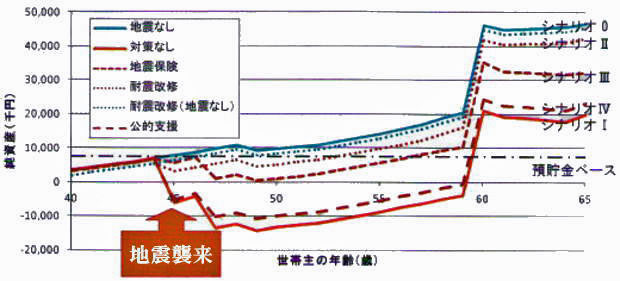

日本は地震国です。しかし、自分の人生設計に地震襲来を想定している人はどれくらいいるでしょう。あまり考えたくないことですが、地震被災がその人の人生設計をどのくらい狂わすものか計算してみました。

想定シナリオは、夫・妻・子どもの3人暮らしのサラリーマン世帯です。夫が35歳の時に自宅を購入し、65歳に完済予定の住宅ローンを組み立てました。退職金受け取り前の目標預貯金ベースは我が国平均の600万円で、その世帯の平均資産を計算したのが下の図です。

この図には、45歳のときに大地震で住宅が全壊(幸いにして人的被害なし)したシナリオ(Ⅰ:地震対策のない場合、Ⅱ:150万円投資して耐震改修を行っていた場合、Ⅲ:年15千円の地震保険に加入していた場合、Ⅳ:公的生活支援の助成を受けた場合)も併記してあります。対策の有無により、その後の資産の動きがよくわかります。

・シナリオ0(地震がなかった場合)

60歳で退職後、4千万円超の資産が期待可能。

・シナリオⅠ(地震対策のない場合)

地震直後から債務超過となり、同じ人生設計をしようとした場合、破産状態が60歳

まで続く。現実的に自宅購入生活は断念せざるを得ない。

・シナリオⅡ(150万円投資して耐震改修を行っていた場合)

住宅被害は一部破損にとどまり、地震のない人生設計とほぼ同じ生活が可能。

・シナリオⅢ(年15千円の地震保険に加入していた場合)

一時的に預貯金を取り崩すことになるが、超過債務にはならず、再度自宅取得が可

能。

・シナリオⅣ(公的生活支援の助成を受けた場合)

地震直後から債務超過はシナリオⅠと変わらず。人生設計の見直しはやむを得な

い。

5-4 地震時の行動

5-4-1 一人暮らしの行動パターン

2003年の十勝沖地震で、静内町の集合住宅で独り暮らしの30歳男性の行動パターンは次のようなものでした。

ア. 行動概要

a. 揺れが収まるまでじっとして動かなかった。

b. 揺れが収まってから被害を確認した。

イ. 簡易解析

a. 一人暮らしの為家具が少なく、安全空間がかなり広く保たれていた。

b. そのため、静止と云う行動が幸いした。

5-4-2 夫婦型の行動パターン

2003年の十勝沖地震で、浦河町の戸建住宅で65歳夫と67歳の妻の行動パターンは次のようなものでした。妻は負傷しました。

ア. 行動概要

屋外へ避難しようとしたが、主要動によって吹き飛ばされて負傷した。

イ. 簡易解析

a. 無理な避難行動によって負傷した典型例。

b. 夫も避難行動をとったが、主要動時に静止したため助かったと考えられる。

5-4-3 揺れ始めの行動

ア. 安全空間にいた人

○ 安全な行動をした人 97% 負傷率 5%

その場でじっとしていた。

× 危険な行動をした人 3% 負傷率 100%

あせって逃げた、火元を見に行った、子どもの様子を見に行った。

イ. 危険空間にいた人

○ 安全な行動をした人 75% 負傷率 3%

安全空間に逃げ、そこでじっとしていた。

× 危険な行動をした人 25% 負傷率 80%

その場でじっとしていた、あせって逃げた、火元を見に行った、子どもの

様子を見に行った。

5-5 住居の注意点

5-5-1 木造は1階がつぶれる

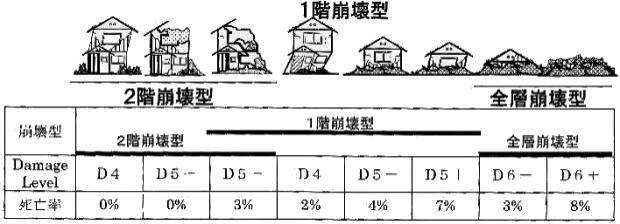

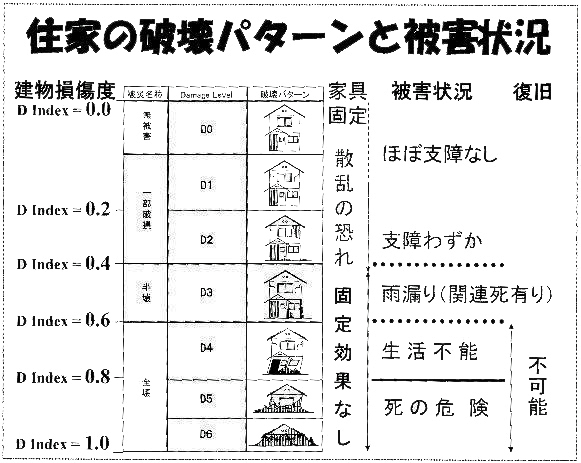

木造2階建て住宅の1階と2階では地震の時の揺れ方が大きく異なり、1階より2階の方が地震の時の揺れ方は大きくなります。下の図は阪神淡路大震災の時の木造2階建て住宅の壊れ方(破壊パターン)と、そのパターン別の死亡率を比較したものです。2階が破壊するパターンよりも、1階がつぶれるパターンの方が死亡率は高いことが分かります。

耐震診断チェックで、下の図に見られるような損傷度が0.8以上(Damage LevelがD5以上)の死の危険が伴うような壊れ方と診断された場合は、2階よりも1階 がずつと危険なのです。1階は2階よりも3~4倍程度危険性が高いという計算結果もあります。

5-5-2 マンションはどうなる

最近は高層マンションに住む人たちも増えてきました。高層マンションの構造は鉄筋コンクリート造や重量鉄骨構造のような耐震設計された建物が殆どです。特に1981年以降は建築基準法が改正され、十分な耐震性を有している建物が殆どで、大きな地震でも構造物が潰れるような壊れ方はまず考えられません。

賃貸マンションの場合は、個人で一級建築士の資格を持つ専門家に耐震診断をしてもらうことはできません。賃貸マンションのオーナーに問い合わせてみるべきです。耐震診断を終えて補強工事も終わっていれば問題ありませんが、耐震診断と補強工事は多額の費用がかかるため、未着手の場合もあり得ます。

分譲マンションの場合は、1981年以前の建築であれば管理組合の理事会が対策を考えなければなりません。構造計算書が保管されていなければ多額の費用がかかります。区分所有者は、管理規約の規定に基づいて理事会へ耐震診断の実施を要請することができます。実施するかどうかは総会の決議になります。

5-5-3 高層マンションには別の注意点が

高層マンションは鉄筋コンクリート造や重量鉄骨構造なので、戸建て住宅のようにつぶれることがないと安心できません。阪神淡路大震災でピロティのある一階がつぶれ落ちたり、中間階がつぶれたマンションもありました。

高層マンションの場合は、戸建て住宅では考えられない危険性もあるのです。建物の上層階ほど大きく揺れ、家具の転倒等による負傷危険度は高くなります。建物の構造形式や建物の高さにより値はばらつきますが、1階高くなるごとに揺れの大きさは震度相当で0.05~0.1大きくなります。

地震で大きく揺れることで上層階になるほど部屋内の散乱が激しく、それに応じて負傷危険度が高くなっていきます。揺れに対して怖いと感じる住人の割合も、上層階の方が増えています(1978年宮城県沖地震の調査)。恐怖心が大きくなると避難行動は難しくなり、家具が倒れる可能性も高いことから、家具の対策は上層階でますます重要となります。

大きな地震では、電気・水道などのライフラインが数日間停止してします。エレベータは使えず、飲料水確保のために重たいポリタンクを持って階段を上り下りしなければならなくなります。建物の損傷により高層階に数日間閉じ込められることも考えられ、そのようなことが起こり得るということも想定しておきましょう。

対策は家族全員の意識的行動ではじめて達成されるものです。防災情報を家族全員で共有しましょう。まずは、話し合いです。家族間と地域間のコミュニケーションが防災・減災につながります。

※ 2) 地震による家計への影響、3) マンション居住の注意点に掲載した図はいただいたレジュメから転載しました。ありがとうございます。