1 これからの防災対策

1-1 災害時には自分が頼り

1-1-1 自分の命は自分で守る

もしもの災害が起こった「その瞬間」は自分しか頼れません。いざという時の心の備えがあれば、冷静に対処できます。

1-1-2 備えあれば憂いなし

命が助かるためには、相応の準備が必要です。また、備えているという安心感から冷静に対処できます。

1-1-3 想定外を想定する

思ってもみないことが起こるのが災害です。そう思えば、どんな時もあわてず冷静に行動できます。

1-1-4 甚大な被害時にはみんなが被災者

甚大な災害が起こった場合、札幌市全域が被害に遭います。すべての人が被災者で、助けが必要な人です。見方を変えれば、自分の周りに助けなければいけない人がたくさんいるという状態になっています。

1-1-5 手がまわる所から救援作業

甚大な災害時には、救援は初めから行きわたりません。一部の災害対策拠点を除いて優先順位もありません。とにかく、手が回る所から救援作業にかかります。異常事態の中、できることしかできないのです。

1-2 災害時のご近所付き合い

1-2-1 近くにいる人しか頼れない

実際に手を差し伸べてくれるのは手の届く範囲の人だけです。溺れる者はワラをもつかむ気持ちの行先は、あなたです。

1-2-2 自分だけではない、という準備

まわりの人と力を合わせなければできないことばかりです。日常生活の間に「自分達で出来る事」を共有しましょう。

1-2-3 誰かがいれば安心近くにいる人しか頼れない

何も出来なくても、いるだけで安心です。ご近所様は災害時の灯台になります。

1-3 知っておきたい情報

1-3-1 各種防災パンフレット

札幌市は、いろいろな防災対策や案内のパンフレットを配布しています。パンフレットは札幌市のウエブページからも入手できます。

1-3-2 増え続ける災害と防災

災害の種類も年々増えています。防災対策もそれに合わせて増えています。

1-3-3 どこまで備えるか

すべての災害に備えることはできません。重点を絞って準備し、つぎに共通するものを準備します。

札幌市の居住者は、住んでいる地域により「地震」・「地震と水害」・「地震と山崩れやがけ崩れ」・「地震と水害と山崩れやがけ崩れ」の災害に出合います。住んでいる地域のハザードマップなどでいまのうちに確認します。

2 直下型地震が起きたら

2-1 地震の起きるしくみ

2-1-1 海溝で起きる地震

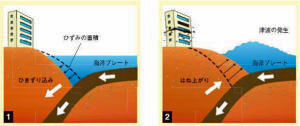

陸側のプレートが沈み込む海洋のプレートに引きずり込まれて先端部にひずみが蓄積します。耐えきれなくなって、陸側のプレートが跳ね上がることで地震が発生し、津波も発生する場合があります。

・ 海溝型地震の特色(東日本大震災)

a. 同じ場所で周期的に発生する

b. 地震の規模が大きい

c. 広い範囲に被害が発生する

d. 津波が発生する場合がある。

上図は文部科学省「地震がわかる(防災担当者参考資料)」より転載しました。

2-1-2 内陸で起きる地震

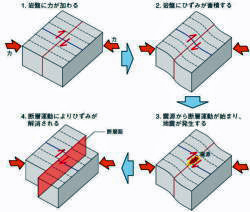

陸のプレート内にもプレート運動に伴う間接的な力によってひずみが蓄えられ、そのひずみを解消するために日本列島の深さ20km程度までの地下で断層運動が生じて地震が発生します。陸のプレート内で規模の大きな断層運動が生じると地表付近にまでずれが現れます。

直下型地震により最近動いた断層(活断層)の全国調査が行われています。地面に穴を掘って地層の状態を確認する「トレンチ調査」などで、いつごろの時代にどの程度動いたかを調べます。また、津波の跡にはいろいろな堆積物が残っているので、津波の堆積物を調べると過去の津波の履歴がわかります。

ちなみに「最近」とは、過去約180万年です。地質屋(地質学者)にとっては、ごくごく最近のことになります。

・ 直下型地震の特色(阪神淡路大震災)

a. 周期性は低い

b. 地震の被害が比較的小さい

c. 被害範囲は狭い

d. 震源地近くで大きな被害が発生する

e. 津波はほとんど発生しない

右上図は文部科学省「地震がわかる(防災担当者参考資料)」より転載しました。

2-1-3 原因は日本列島のでき方

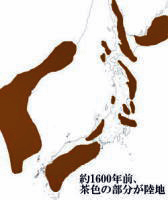

大むかし、約1600万年前の日本列島周辺はほとんどが海でした。プレートの活動で地震と火山活動により日本列島が造られました。地震と火山活動はいまも続き、地震と火山活動は日本列島の宿命です。

2-2 直下型地震の可能性

北海道には十か所の断層「標津断層帯、十勝平野断層帯、富良野断層西部帯、富良野断層西部帯東部、増毛山地東縁断層帯・沼田-砂川付近の断層帯、当別断層、黒松内低地断層帯、函館平野西縁断層、サロベツ断層帯、幌延断層帯」があります。

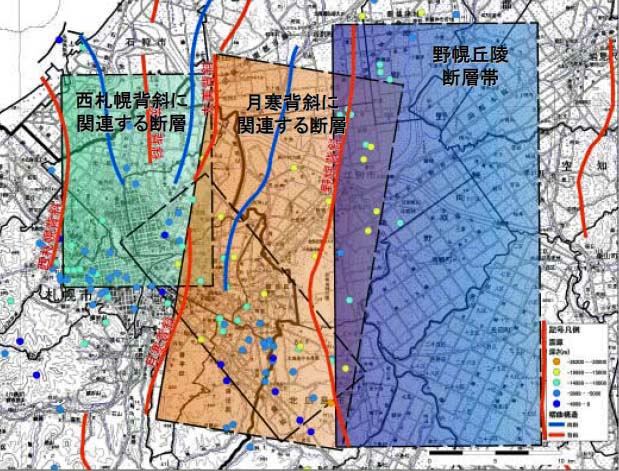

また、詳細な近年の調査結果で、地震を引き起こす可能性のある構造が5ケ所で認められました。これらを伏在断層と云い、「西札幌背斜に関連する断層、月寒背斜に関連する断層、野幌背斜に関連する断層、石狩低地東緑断層帯主部北、石狩低地東緑断層帯主部南」の5ヶ所です。

伏在断層のうち、西札幌背斜に関連する断層・月寒背斜に関連する断層・野幌背斜に関連する断層による、直下型地震の可能性が否定できなくなってきました。

上図は、平成20年9月18日にまとめられた平成20年度札幌市防災会議「第三次地震被害想定(想定結果)」より転載しました。

2-3 どんな災害が起きるか

2-3-1 建物の倒壊

昭和56年(1981年)以前の木造家屋は、球建築基準法が適用されているので耐震補強を必要性があります。

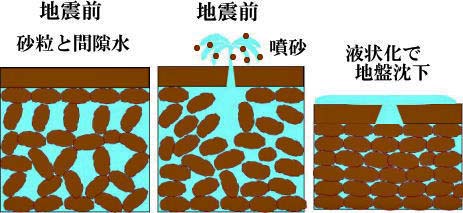

2-3-2 土地の液状化

低地や埋立地などには、水分(間隙水かんげきすい)がたくさん含まれています。普段は砂粒同士が支え合っていますが、地震により激しい振動が加えられると砂粒の支えあいが崩れます。

砂粒の間にある水の圧力が高まり地盤が泥水のような状態になり、上からの圧力を支えきれなくなって地表の亀裂や弱いところから泥水が吹出します。

地盤の液状化が起こると、地盤の沈下や地中のタンクやマンホールなどが浮き上がり、建築物の傾き・転倒などの被害が発生します。

2-4 直下型地震が起きたら

札幌市は、月寒背斜に関連する直下型地震が発生した場合の被害想定を平成20年に見直しました。第三次想定では市街地と平地部の地盤構造モデルを500mメッシュから100mメッシュに細分化してきめ細かい評価が行われました。この結果、被害想定は大幅に増加しました。

想定 震度 震度6強以上の発生面積 液状化発生の可能性

第二次想定 6強 50km2 41km2

第三次想定 7.3 168km2 93km2

地震の規模は阪神淡路大震災とほぼ同じで、発生時間帯は冬の午前5時と想定されています。JRの北側から豊平川沿いに震度6以上の強震域が分布し、36号線と南郷通りの間にも強震域が分布しています。人口の多い地域と強震域が重なっています。

家屋の被害

全壊棟数 33,611棟(全体の7%強)

半壊等数 78,850棟

全出火件数 314件

焼失等数 1,405棟

罹災者数 256,198人

豊平区は明治時代から開けているので昭和56年以前の木造家屋が多く、比較的倒壊率が高いと考えられています。

人的被害(最悪想定)

建物被害で脱出不能 6,184人(真冬の場合は凍死の可能性あり)

地震による直接的死者 2,050人

負傷者 3,536人

軽症者 30,856人

冬の午前5時に発生した場合は、建物倒壊や火災で2,050人の死亡が想定されました。真冬で2時間以内に救出できない場合は6,184人が凍死し、死者は8,234人と想定されています。

2-5 だから・・・

札幌市で月寒背斜に関連する直下型地震が起きると、314件の火災が発生すると想定されました。札幌市には約170台の消防車しかありません。火災を消すのに精いっぱいで、6,184人の脱出不能者や3,536人の重傷者にまで手が回りません。公的機関による脱出不能者の救助は時間がかかるのが現実です。

だから、地震発生から24時間程度は「自助」と「共助」がとても重要です。

・ 自助 自分で自分を助ける(準備をしていなければむずかしい。)

・ 共助 互いに助け合う(挨拶を交わしたこともないようでは期待薄。)

・ 公助 公的機関が助ける(3日後になると考えるのが無難。)

3 大雨となる気象パターン

3-1 雨を降らせる原因

北海道で大雨となる気圧配置パターンは、

ア. 北海道に前線や低気圧・・・雨を降らせる原因

イ. 本州周辺に台風・・・水分の供給源

ウ. 日本の東海上に高気圧・・・長時間継続と水の輸送路

これらの三点セットが揃うと広い範囲で大雨になります。どこで大雨になるかは、前線の位置と台風のコースによって決まります。

近年は“線条降水帯”や“ゲリラ豪雨”にも注意が必要です。

3-2 水分の供給源

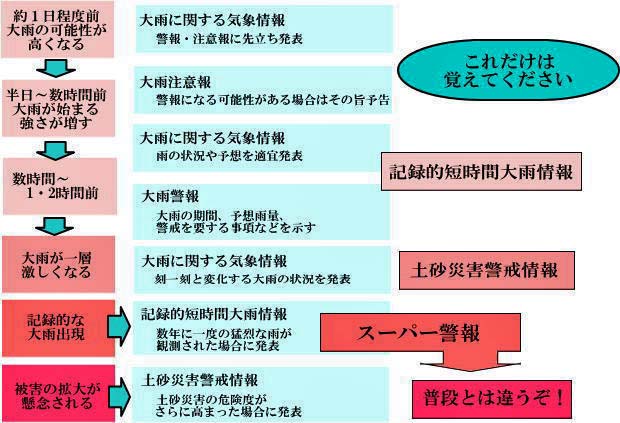

大雨の場合に気象台が発表する防災気象情報

早朝の4時に避難指示は出せません。情報を収集して、あわてずに自分の身を守りましょう。

3-3 長時間継続と水の補給路

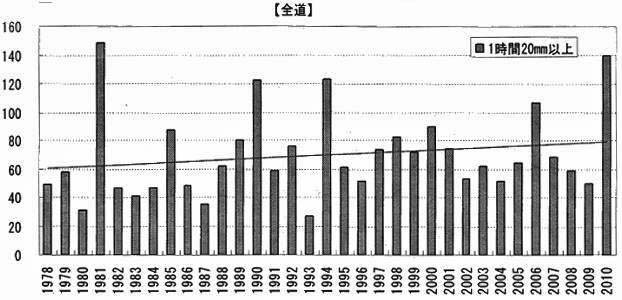

この33年間で雨の降り方が変わってきました。短い時間の強い雨が増加し、線条降水帯や局地的大雨(ゲリラ豪雨)等が発生し、大雨の予測が難しくなっています。道内(AMeDAS)100地点当たりの発生回数は次のようになっています。

上図は、頂いた資料より複写しました。ありがとうございます。

上図は、頂いた資料より複写しました。ありがとうございます。

3-4 近年の気象災害

従来とは異なる気象現象に注意を払ってください。

ア. 北海道の雨の降り方は本州並みに近づいている

イ. “記録的短時間大雨情報”や“土砂災害警戒情報”はスーパー警報と思え

ウ. 台風と前線で大雨だが、かなりの精度で予測可能

エ. 線条降水帯や局地的大雨(ゲリラ豪雨)の予測は難しい

オ. 竜巻を見たら強固な建物に逃げむ

カ. 大雨や渇水、大雪や暖冬と気候変動が大きくなる。

キ. 気象情報をうまく使って、命と財産を守ってください

4 地域での支え合い

4-1 札幌市の現状

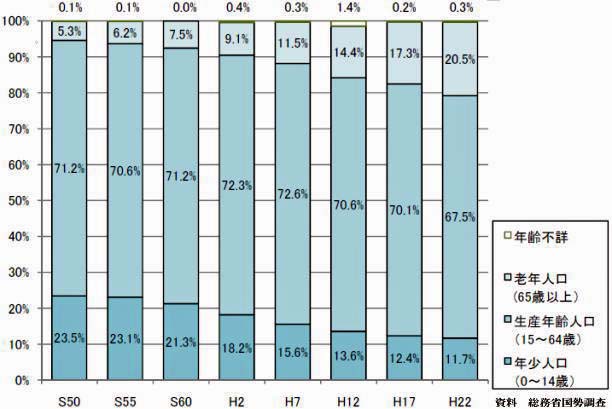

4-1-1 人口と高齢化率の推移

札幌市は昭和45年の国勢調査で人口100万人を超え、わが国で8番目の百万都市となりました。昭和59年には150万人に達し、平成22年10月1日の国勢調査で総人口は1,913,545人となり、東京都、横浜市、大阪市、名古屋市に次いで、全国で5番目の人口規模となっています。

札幌市の高齢化率は年々上昇を続け、平成24年には高齢化率が21%を超えて超高齢社会に突入し、平成27年の高齢化率は24.8%と市民の約4人に1人が高齢者になると予想されています。

65歳以上の高齢単身者の世帯数は平成2年に2万世帯強で、平成22年には約4倍の8万世帯を超えました。高齢夫婦世帯数も平成2年と比較して平成22年には約3倍となっています。こうした世帯はもはや特別な世帯ではなく、むしろ一般的な世帯となっていると云えます。

4-1-2 出生率の減少

札幌市における出生数は、昭和49年の第二次ベビーブーム24,525人をピークに減少を続け、平成17年には最低の14,184人となりました。平成23年には14,491人が出生しています。

平成17年以降は一人の女性が生む子どもの数が概ね2人から1人に減少し、札幌市の出生率は政令指定都市中で最低となっています。ほしいと思っている子供の数は2人が44.7%、3人が42.5%でしたが、1人になった理由は「経済的な負担が増えるから46.6%、高齢出産になるから13.7%といううた理由が挙げられました。

4-1-3 障がい者の増加

各種障碍者手帳所持者は年々増加しています。

種類(各年度末時点) 平成8年 平成14年 平成22年

身体障碍者手帳 64,480 65,203 83,740

療養手帳 6,823 7,706 12,937

精神保健福祉手帳 885 5,983 16,126

合計 72,188 78,892 112,803

4-1-4 これが実態

ア. 人口 1,916,000人(平成23年4月1日現在)

イ. 高齢者数

65歳以上の人口 390,000人

ウ. 各障害手帳所持者数

身体障碍者手帳 80,000人

療養手帳 11,000人

精神保健福祉手帳 13,000人

4-2 キーワード

4-2-1 核家族化

ア. 平均世帯人員の減少(平成2年 2,55人→平成17年 2,21人)

イ. 高齢者の実の世帯の増加(平成2年 7,7%→平成17年 15,8%)

4-2-2 少子高齢化

ア. 2015年(平成27年)には4人に1人が高齢者

イ. 合計特殊出生率の低迷

合計特殊出生率は「15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、一人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当します。

4-3 日常生活の問題点

ア. 高齢者の世帯

a. 高齢最介護 ⇒ 介護負担増 ⇒ うつ、虐待

b. 消えた高齢者の社会問題化

イ. 一人暮らしの世帯

a. 閉じこもり ⇒ 孤立死

ウ. 子育て世帯

a. 育児ノイローゼ ⇒ 虐待

このような様々な問題が地域にはあります。

4-4 緊急時の問題点

平成16年の風水害・地震で犠牲者の大半が高齢者でした。

項目 死者・行方不明者 うち高齢者 割合

7月 新潟・福島豪雨 16人 13人 81.3%

7月 福井豪雨 5人 4人 80.0%

10月 新潟県中越地震 68人 45人 66.2%

4-5 地域での見守り活動

このような問題を解決して、だれもが安心して暮らせるように地域福祉(地域の支え合い)を推進する必要があります。

4-5-1 日常生活のなかで

ア. 民生委員・児童委員

イ. 福祉のまち推進センター(福祉推進委員等)

ウ. 近隣住人、町内会、老人クラブ

エ. 新聞配達・宅配業者・福祉サービス事業者等

4-5-2 情報の収集

手上げ方の募集チラシのひな形は区役所でもらえます。

ア. 手上げ方式

町内回覧などで登録を呼びかけ、要援護者本人からの申出により情報収集する方

式

イ. 同意方式

実施組織などから直接本人に働きかけ、理解を得て情報収集する方式

4-5-3 緊急時(災害時等)には

ア. 災害時要援護者避難支援の取り組み地区の拡大

イ. 地域福祉マップの利用(見守りや訪問活動を実践する際のきっかけとして、地域

の状況を目で見える形にする「地域福祉マップ」を作成します。)

4-6 窓口の案内

札幌市地域福祉社会計画で、「地域における支え合いがこれまで以上に重要になっている。」としています。誰もが安心して暮らせるぬくもりのある地域社会をめざし、市民・事業者・行政が協働して地域福祉を推進し、地域の福祉力をアップすることで「この地域に暮らし続けてよかった!」との安心感を得ることができます。

4-6-1 日常の見守り活動について

札幌市地域福祉社会計画で、「地域における支え合いがこれまで以上に重要になっている。」としています。誰もが安心して暮らせるぬくもりのある地域社会をめざし、市民・事業者・行政が協働して地域福祉を推進し、地域の福祉力をアップすることで「この地域に暮らし続けてよかった!」との安心感を得ることができます。

4-6-2 日常の見守り活動について

区保健福祉課・社会福祉協議会(地域での活動のお手伝いをします。)

4-6-3 災害時要援護者避難支援事業について

保健福祉局総務課・区保健福祉課(積極的に支援いたします。)