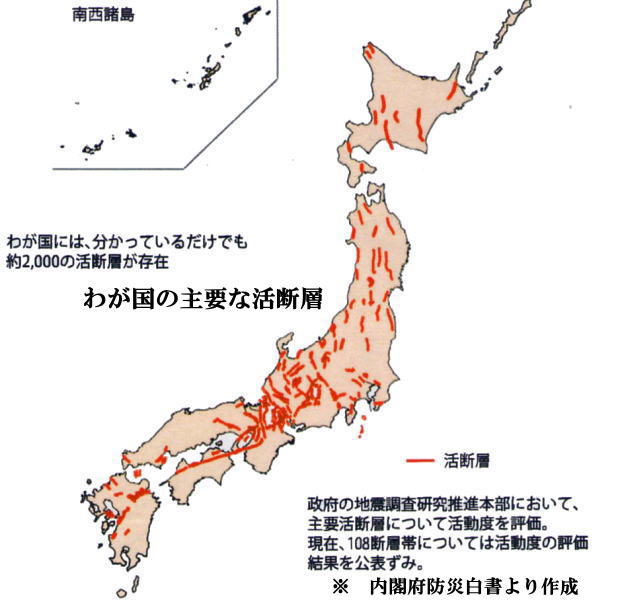

1 自然災害大国の日本

1-1 日本は地震多発地帯

日本には約2千以上の活断層(最近の地質時代に繰り返し活動し、将来も活動を継続すると考えられる断層)があると言われ、日本のどこにいても地震が発生する可能性があります。日本に住んでいる限り地震と縁を切ることはできません。

1-2 北海道でも大地震が

北海道でもこれまで多くの大地震が起こっています。今後も道内各地で地震や津波が発生する可能性があります。

右側の写真は、1993年に発生した北海道南西沖地震で、津波の被害を被った奥尻島青苗地区のようすです。

1-3 遠方の地震で

遠方の地震により発生した津波の被害を受けることもあります。1960年に発生した「チリ地震」の津波が日本へ到達し、北海道も大きな被害を受けました。「チリ地震」は2010年にも発生し、北海道でも津波警報が出されました。

1-4 地震以外にも各種災害が

地震や津波以外に、洪水や雪害もあります。台風や集中豪雨などによる浸水や土砂災害、高波の猛威や長い避難を余儀なくされる有珠山などの火山噴火、各種の火災もあります。近年は竜巻の襲来などにより大きな被害も受けています。

2003年台風10号災害・道道平取静内換気別川 2000年有珠山噴火災害・金毘羅河口

2003年十勝沖地震・石油コンビナート火災 2006年佐呂間町竜巻・吹き飛んだトラック

2 災害被害を最小限に

2-1 災害は完全には防げない

記憶に新しい2011年3月11日の「東日本大震災」や、1995年1月17日に多大な被害を引き起こした「阪神・淡路大震災」など、近年だけでも大きな災害が続いています。

これらのほかにも、大型台風による風水害や浸水・土砂災害、近年では突発的な竜巻による災害が数多く起こっています。

日本は、地震・津波・竜巻・暴風・豪雨・洪水・地滑り・高潮・火山・噴火・豪雪など、自然災害が発生しやすい自然条件下にあり、災害をなくすことはとうてい不可能です。

東日本大震災で壊滅した宮城県南三陸町役場

2-2 減災とは

阪神・淡路大震災を契機として、防災に関する考え方が発展してきました。地震などの大規模な自然災害は、発生そのものを防ぐことはできません。

いざ災害が発生したときは、発生しうる被害を最小限に食い止めるための取り組みが必要であり、これを「減災」と云います。

2-3 減災は地域の協力が必要

阪神・淡路大震災では、消防などの公的機関に助けられた人よりも、家族や近隣住民に救助された方々が多数いらっしゃいました。

東日本大震災では、国内観測史上最大の地震で大津波が発生しました。自主防災組織が機能した地域では、住民自らが他の住民を高台へ避難させることで、人的被害を軽減することができました。

災害から身を守るためには、地域ぐるみの協力体制による「共助」が必要であり、それを生かすためには「自主防災組織」の存在が不可欠です。

2-4 自助・共助・公助

災害時には、自助・共助・公助が互いに連携して一体となることで、被害を最小限におさえることができるとともに早期の復旧・復興へとつながります。

北海道は、自助・共助・公助の役割分担が重要と考え、北海道防災対策基本条例を制定して道民のみなさまへのご理解ご協力をお願いしています。

2-4-1 自助

防災備蓄品の準備、災害時の家族の集合場所や連絡方法の確認、災害時の避難など自助は「自らの身は自らで守ること」を指します。

2-4-2 共助

日頃から隣近所との声掛けや防災訓練への参加などを通して、災害時には地域の災害時要援護者の避難に協力したり、地域の方々と消火活動を行うなど共助は「地域において互いに助け合うこと」を指します。

2-1-4 公助

公的機関による災害情報の伝達や提供、防災意識向上のための広報や訓練などの推進、災害時の救助活動や支援物資の提供など、公助は「道、市町村及び防災関係機関が実施する対策」を指します。

3 家族と隣近所の安全安心

3-1 自主防災組織とは

自主防災組織とは「自分たちの町は自分たちで守る」という心構えで、地域の人々が自発的に防災活動を行う組織です。

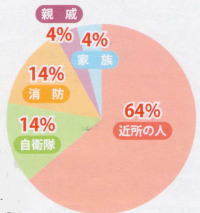

東日本大震災が発生したとき、交通網の寸断や火災などにより、消防や警察などの防災機関が十分な対応をとることができなかったのです。このような大災害の時に力を発揮するのが「地域ぐるみの協力体制」です。実際に「阪神・淡路大震災」では、右のグラフのとおり、地域住民が自発的に救出・救助活動をしていることがわかります。

自主防災組織については、災害対策基本法や北海道災害対策基本条例で定められ、市町村と共に住民のみなさまに積極的な結成のご協力をお願いしています。

3-2 自主防災組織の必要性

東日本大震災や阪神・淡路大震災など、災害の規模が大きくなればなるほど、地域の防災機関(自治体や消防など)がすべての災害現場へ向かうことは難しくなります。阪神・淡路大震災では6千名を超える尊い命が犠牲となりましたが、ガレキの下から救出された人々は2万5千人~3万5千人とも言われ、その救出に活躍されたのは地域の住民や小規模事業所の方々でした。

平成17年の尼崎市で発生した列車事故でも、事故直後から周辺の事業所が救出・救助にあたり大きな成果を上げています。

災害時には「自助」と「公助」と共に、地域における自主防災組織・ボランティア・企業などが助け合う「共助」の仕組みの構築が重要です。自主防災組織とは、地域住民が自分たちの地域は自分で守るという自覚、連帯感に基づき自主的に結成する不可欠の組織です。

3-3 自主防災組織の活動

3-3-1 地域のお祭りを活用

自主防災組織は、平常時には災害に備えた訓練などの活動を行い、災害時には避難誘導や給食・給水活動などの様々な共助活動を行います。平常時にみんなで連携し合いながら防災活動に取り組むため、通常の町内会や自治会活動などに防災に関連した要素を盛り込むことで、防災意識を高めることが重要です。

一例として、地域のお祭りに防災に関連した取り組みを盛り込むことで、お祭りを通して楽しみながら防災活動を行うことができます。

お祭りの中で、自主防災組織の防災倉庫に備蓄されている食材や資機材を使用して「炊き出し」を行っている地域もあります。作った炊き出しはお祭りでみなさんに振る舞いましょう。

お祭りのイベントの一環として、自主防災組織の備蓄品の整理・点検・炊き出しの訓練も同時に行うことができます。

3-3-2 地域を把握する

町内会や子ども会などの活動に、防災に関連した取り組みを盛り込むこともできます。

親子ふれあい防災ウォーキング」「タウンウオッチング」「ぼうさい探検隊」と称して地域内を実際に歩いてみるイベントを実施するなど、ウォーキングしながらあるいは探検しながら、地域の防災拠点や危険箇所を把握している地域もあります。

地域の防災拠点や危険箇所などを把握できれば、地域の防災マップ作成に活用することもできます。

3-3-3 楽しみながら

町内会の運動会などの行事に、防災に関連した取り組みを盛り込むこともできます。

たとえば、対抗戦のバケツリレー競争や担架組み立て搬送リレー、防災借り物競争などを行い、楽しみながら防災意識を高めることができるような工夫をしている地域もあります。

たとえば、対抗戦のバケツリレー競争や担架組み立て搬送リレー、防災借り物競争などを行い、楽しみながら防災意識を高めることができるような工夫をしている地域もあります。

こうした防災に関連した取り組みを日常の活動に盛り込んでみませんか。「地域の安全・安心な暮らし」について、地域のみなさんで話し合うきっかけづくりをしてみましょう。

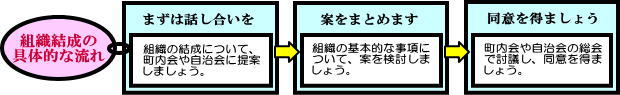

3-4 自主防災組織結成と運営

3-4-1 自主防災組織の結成

大きく二つの方法があり、既存の組織を活用するほうが簡単に結成できます。

ア. 既存の組織を活用

町内会や自治会などの規約に「防災に関する事業」などを追加することで、

組織の中に防災部などを設けることで結成します。

イ. 新たに組織を結成

既存の組織に関係なく、」新たにメンバーを集めて結成します。

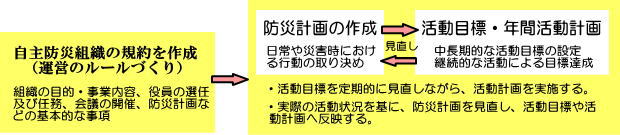

3-4-2 自主防災組織の運営

効率的な運営のためには、基本的な事項を明確にすることが有効です。

※ 組織の結成や運営などの詳細につきましては、お住まいの地区の市町村にご相談ください。

4 減災に向けた日頃の取組み

4-1 官公庁作成のもの

ハザードマップとは、自然災害が予測される区域や避難場所と避難経路など、住民が自主的に避難するために必要な防災情報を分かりやすく地図上に示したもので防災マップなどとも呼ばれ、対象となる災害にあわせて作成されています。

ハザードマップは、主につぎのような災害について作成されています。

・洪水、・土砂災害、・地震、・津波、・火山噴火など

ハザードマップをご覧になりたい場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。札幌市は市役所や区役所で入手できます。

4-2 自主防災組織作成のもの

自主防災組織で、自分たちの周りでどのような危険があるか、具体的な避難経路はどうするかといった、各種情報を掲載した 独自のハザードマップを作成するケースも見られます。

独自のハザードマップを作成するケースも見られます。

地域住民とともにハザードマップを作成することによって、地域の防災意識の向上にも効果が期待できます。地元目線の、より身近なハザードマップを作成してみてはいかがでしょう。

4-3 避難所と避難場所

災害が発生した時、迅速かつ安全に避難するためには、平常時からハザードマップなどをもとに避難所や避難場所、そこへたどり着くまでの具体的な避難経路を確認しておくことが重要です。

4-3-1 災害時の避難所・避難場所

避難場所は、災害が発生した際に一時的に身を守り、安全を確保する場所です。主に大規模な公園やグラウンドなどが指定されています。

避難所は一定の期間避難生活を行う場所です。家屋の倒壊や焼失などで被害を受けた方、被害を受ける恐れがある方が避難生活を行う場所です。宿泊や給食などの生活機能を提供できる施設が望まれるため、主に学校や地区の会館などが指定されています。

4-3-2 一時的な避難場所

災害発生時、地域住民の緊急避難場所として、あるいは前述の各避難所・避難場所に至る前の中継地点として一時的に集合する避難場所とされ、「一時避難場所・一時集合場所」などの名称で呼ばれます。主に、地域の公園やグラウンドなどが指定され、自主防災組織が避難場所として指定を行う場合もあります。一時避難場所は次のような条件を満たしていることが望ましいとされています。

・ 子ども、高齢者、障がい者にとっても避難が容易な場所であること。

・ 救援活動に適した広さの場所であること。

・ 住民によく知られた場所であること。

4-4 備蓄品

大災害が発生したときには、電気やガス、水道や通信などのライフラインが止まってしまう可能性があります。ライフラインが止まっても自力で生活できるよう、普段から飲料水や非常食などを備蓄しておくべきです。

4-4-1 個人

・ 飲料水 一人1日3リットルを目安に3日分を用意。

・ 食品 ご飯、インスタントラーメン、ビスケット、板チョコ、乾パンなど、

一人最低3日分の食料を備蓄。

・ 衣類、下着。

・ トイレットペーパー、ティッシュペーパーなど。

・ マッチ、ライター、ろうそくなど。

・ カセッチコンロ。

・ 暖房器具。

飲料水とは別に、物を洗ったり、トイレを流したりするための水も必要です。日頃から水道水を入れたポリタンクを用意するなどの備えをしておきましょう。

4-4-2 自主防災組織

共同備蓄倉庫や防災倉庫などを設け、上記物品や炊き出し・救出活動に関する資機材などを備蓄しておくべきです。