1 阪神淡路大震災の教訓

1-1 自分の身は自分で守る

兵庫県監察医による死亡原因の分析結果によりますと、神戸市内で亡くなった方のうち3,651名の95.5%は建物の倒壊や家具の転倒で亡くなられています。火災での死者は3.2%その他は1.3%ですから、建物の倒壊や家具の転倒がいかに恐ろしいか分かります。

1-2 自らの地域は自ら守る

神戸市内で生き埋めになった方は約35,000人で、近隣住民などに救助された方は77%の約27,100人、消防・警察・自衛隊などに救助された方は23%にあたる約7,900人でした。

2 大震災が投げかけた課題

被災の実態とその原因の究明から、予知・予防・応急・復興のそれぞれにおける教訓を引き出して明日に生かすことが重要です。

2-1 予知・予見の課題

「想定外」と言い訳しないために

被害想定の問題とリスクコミュニュケーションの問題。

2-2 予防・設備の課題

「事前減災」をおろそかにしないために

防災システムの問題と防災拠点強化の問題。

2-3 応急・初動の課題

「初動遅れ」を引き起こさないために

情報空白の問題、意志決定の問題、資源確保の問題。

2-4 復旧・復興の課題

「復興災害」を引き起こさないために

事前復興の問題と法域連携の問題。

3 大地震で想定される課題

ア. 建物や家具が凶器になる。

イ. いたる所で火災が起こる。

ウ. 救助や安全確保が必要となる。

エ. 多くの死者やケガ人がでる。

オ. 情報の入手や伝達がむすかしい。

カ. 不自由な生活なる。

キ. 移動できない。帰れない。

ク. 避難場所での生活。

4 大東日本大震災時の火災

火災は地震発生後20時間でピークに達しました。2日はほぼ延焼が継続し、2日の深夜に減少し始めて、4日目の正午には鎮圧しました。

火災は地震発生後20時間でピークに達しました。2日はほぼ延焼が継続し、2日の深夜に減少し始めて、4日目の正午には鎮圧しました。

5 札幌市の被害想定

現在想定されている札幌市直下型の地震は最大震度7です。最大震度7.3の直下型であった阪神淡路大震災と、札幌で想定されている被害を比較してみましょう。

| 項目 | 札幌の被害想定 | 阪神淡路大震災 |

|---|---|---|

| 建物全半壊 | 112,461棟 | 249,180棟 |

| 建物焼失 | 1,405棟 | 7,036棟 |

| 死者 | 8,234人 | 6,434人 |

| 負傷者 | 34,395人 | 43,792人 |

| 避難場所への避難者 | 110,666人 | 316,678人 |

札幌の被害想定で「死者」の中には、冬季に災害が発生した場合の凍死者6,184人が含まれています。

6 札幌市の災害対策

東日本大震災の被害を踏まえて、札幌市は第三次札幌新まちづくり計画(平成23~26年迄)を策定しました。

6-1 市有建築物の耐震化

218施設中、改築や統廃合を除いた194施設全てを実施など。

6-2 災害に備えた整備

・ 避難者1人あたり寝袋と毛布が当たるように整備。

・ 区役所の非常用発電機の更新等整備など。

6-3 地域防災力の向上取組み

・ 自主防災組織のリーダー育成(危機管理対策室)

・ 災害時における活動支援教育事業(消防局)

・ 地域による防災力強化支援事業(市民まちづくり局、各区など)

7 白石区の消防関係機関

7-1 白石消防署

白石消防署と4出張所(菊水出張所、元町出張所、北郷出張所、東白石出張所)。

水槽付きポンプ車5台、救助車1台、救急車3台など。

7-2 白石消防団

菊水西消防団、菊水消防団、菊水東消防団、東米里消防団、白石消防団、北白石消防団、東白石消防団の7分団(定員210人)。

8 消防団の在り方の見直し

今回の大震災で、改めて消防団の必要性や重要性が明らかになりました。しかし、装備や態勢がまだまだ不十分です。

ア. 津波や放射能漏えいに対する、活動基準や警防マニュアルの見直し

イ. 情報通信手段を含む、津波災害にも対応できる消防団の装備の見直し

ウ. 消防団としての広域応援システムの整備を図る

エ. 消防団員に対する惨事ストレス対策の強化をはかる

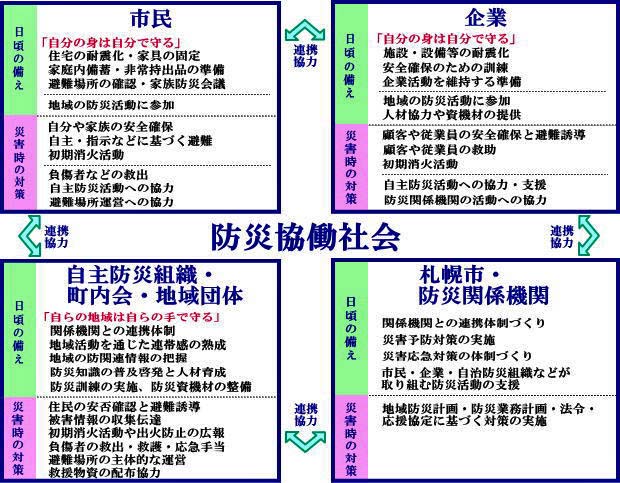

9 防災協働社会を目指し

防災協働社会を目指すにあたっての3つのポイント

ア. 地域の実情に応じた防災活動に取り組む

イ. 防災活動は持続して取り組む

ウ. 優れた地域の取組を広げ、札幌市全体の防災力の向上に取り組む

コミュニティは何が起きてもどんなことがあっても力になり、コミュニティがしっかりしていれば何とかなります。しっかりしていないことのほうが多いというのが実態です。