1 北海道周辺に発生する地震

北海道周辺では過去に何度も大地震が発生して大きな被害を受けてきました。地震発生のしくみを考え、これまでに北海道で発生した地震を振り返りながら今後発生が予想されている地震について学ぶことで、自分が住んでいる地域での防災を考える糸口になることを目指します。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの高梁浩晃准教授でした。

1-1 地震を知る

1-1-1 地震とは何か

地震は、地球を構成している岩盤の一部に急激な運動が起こり、地震の波(地震波)が発生する現象のことです。急激な運動というのは、主に断層がずれる(断層運動)現象を言います。

震度は地面の揺れの大きさをはかる物差しです。わたしたちが生活している場所での揺れの大きさを表す単位で、気象庁が10階級(0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7)に分けて発表します。

マグニチュードは、地震の大きさをはかる物差しです。地球を構成している岩盤の一部に急激な断層運動が起きると、岩盤と岩盤がずれるときに発生する運動エネルギーの大きさを表します。

1-1-2 マグニチュード

私たちが報道で接するのは「気象庁マグニチュード」です。気象庁は平成15年9月25日から算出方法を改訂し、過去の地震の気象庁マグニチュードも再計算が行われました。

地震のエネルギーの大きさをマグニチュード(記号「M」)で表します。私たちはマグニチュード1の地震はほとんど体に感じないようです。マグニチュード2の地震よりマグニチュード3の地震は揺れ方が大きいと感じます。

マグニチュードは1から2へ「1段階上がると」地震のエネルギーは「約32倍」に増えます。マグニチュードが1から3へ「2段階上がると」と地震のエネルギーは32倍の322倍なので「1,024倍」になります。

1995年に阪神・淡路大震災を引き起こした「兵庫県南部地震はM7.3」でした。2011年に東日本大震災を引き起こした「東北地方太平洋沖地震はM9.0」でした。数字のうえでマグニチュードの差は1.7ですが、地震のエネルギーは10の(1.5×

1.7)乗ですから10の2.55乗となり、約355倍の違いになります。

東北地方太平洋沖地震は、兵庫県南部地震のM7.3と同じ規模の地震が355個もまとまって同時に起きました。海上保安庁の調査で、震源のほぼ真上に位置する宮城県沖の海底基準点が東南東に約24m移動して約3m隆起し、震源の約40km陸側は東南東に約15m、福島県沖の基準点では東南東に約5mの移動が確認されました。

1-1-3 プレート

地球を覆う十数枚の岩板をプレートと云い、地球上の陸地や海はその上に載っています。日本列島は北米プレートとユーラシアプレートの上に載り、太平洋プレートとフィリピン海プレートは日本列島の下へ沈み込んでいます。

海のプレートの沈み込むスピードは一定ですが陸のプレートに乗っている陸地に山や谷があるように、海のプレートに乗っている海底にも山や谷があります。プレートとプレートが接する面が平らであればスムーズに沈み込めても、飛び出しているところは引っ掛かりブレーキがかります。ブレーキがかると引っ掛かった部分の前方に隙間が生じます。隙間には水が入り込み潤滑油となって沈み込みを促していると考えられます。

フィリピン海プレートの上にあった島が少しずっ北上し、深い海底になっていたところは駿河トラフと南海トラフからユーラシアプレートの下へ沈み込んでいきました。伊豆と小笠原の海底山脈を形成していた岩石は沈み込むことができず、1200万年前頃から次々と本州に衝突して合体しました。

合体した島は、櫛形山、御坂山地、丹沢山地、伊豆半島となり、伊豆半島側と本州側の双方に衝突の衝撃で多くの断層ができました。いまも丹沢周辺で地震が多いのはこのときできた断層が原因と云われます。

地震は断層という面で発生し、地震が発生する場所はプレート境界とプレート内部の2つに分けることができます。

1-1-3-1 海溝型地震

海のプレートは、陸のプレートの下に1年間に数cmから10cm程度の速度で沈み込んでいきます。引きずりこまれた陸のプレートの先端部にひずみがたまり、100年から200年ぐらい経つとこのひずみの蓄積に限界がきて、壊れてずれ動くことで陸のプレートの先端部が跳ね返ります。この衝撃によりプレート境界で起きるのが「海溝型地震」と呼ばれ2011年に東日本大震災の原因となった東北地方太平洋沖地震もその一つです。

日本列島とその周辺のプレート境界は、糸魚川-静岡構造線、日本海溝、駿河トラフ、南海トラフ、相模トラフの五ヶ所です。

1-1-3-2 魚川-静岡構造線

東北日本がのっている北米プレートと西南日本がのっているユーラシアプレートが押し合っている位置に、日本列島を南北に横切る大きなくぼみがあります。上越市付近から長野盆地を抜けて千曲川沿いに南下し小田原付近にいたるくぼみと、新潟県の糸魚川から松本盆地、諏訪湖、山梨県の韮崎を経て富士川の河口にいたるくぼみで、糸魚川-静岡構造線と呼ばれています。

1-1-3-3 日本海溝

北海道の襟裳岬沖から房総半島沖にかけ、日本海溝という水深8千m以上の巨大な谷があります。太平洋の沖合いから動いてくる太平洋プレートが、この日本海溝から東北日本がのっている北米プレートの下へ沈み込んでいます。

1-1-3-4 魚川-静岡構造線

伊豆半島西の駿河湾に駿河トラフという深い谷があります。駿河トラフは沖合いで南海トラフという深い谷につながり、東海沖から紀伊半島沖を経て四国沖へと延びています。南の海から動いてくるフィリピン海プレートが駿河湾トラフと南海トラフから、西南日本がのっているユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。

1-1-3-5 相模トラフ

伊豆半島東の相模湾に相模トラフという深い谷があり、房総半島沖で日本海溝につながります。南の海から動いてくるフィリピン海プレートが東北日本がのっている北米プレートの下に沈み込み、その下に日本海溝から太平洋プレートが沈みこむという複雑な動きをしています。

1-1-4 内陸型地震

沈み込む海のプレートの境界で生じた力がプレートの内部にまで伝わり、プレート内部の岩盤をずり動かして破壊することがあります。また、大昔に破壊された断層に力が加わって再びずれ動くこともあります。

内陸の地下にできた断層で地震が過去に繰り返し発生し、今後も地震が発生すると推定される断層を「活断層」といい、日本には活断層が2千ほどあります。地下約5~20kmぐらいの浅い所で起きるため、たとえ局地的であっても激しい揺れを伴います。

内陸型の地震は私たちの住むすぐ足元で発生するため、人命の損傷や構造物の破壊など甚大な被害を引き起こす場合があります。活断層は長期間連続的に動き続けるわけではありませんが、一部の例外を除いてある一定の周期で瞬間的に動くものもあります。プレート内の活断層である野島断層が瞬間的に動いて阪神淡路大震災が発生する原因となりました。

地表に現れた地震断層は各地で見られますが、1891(明治24)年10月28日に発生した濃尾地震で、福井県池田町から岐阜県関市にかけて段差6mというかなり明瞭な断層が現れました。写真はKoto(1893)の論文に載せられたもので、断層崖の全景としては最も有名な写真です。

濃尾地震は、マグニチュード8.0と推定される日本の内陸型地震としては最大級の直下型といわれ、長さ約76kmという断層が出現しました。写真でわかるように、地震は断層という面がずれて起こります。地震情報では震源が点で示されますが、縮尺の関係で点になっているのです。

1-2 東日本大震災の津波

2011(平成23)年3月11日14時46分、三陸沖の深さ24kmを震源とした東北地方太平洋沖地震はマグニチュード9.0でした。西北西ー東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界の広い範囲で破壊が起きたことにより発生した地震です。

日本海溝から沈み込む太平洋プレートに引きずり込まれていた北米プレートが跳ね返り破壊継続時間は約3分間、断層の大きさは長さ約450km、幅約150kmと算出されました。断層の破壊は、破壊開始点付近で徐々に拡大した後、南北方向に分かれて進んだと推定されています。

プレートのすべりが大きな領域は断層の破壊開始点の北東側にあり、最大すべり量は約25mでした。海溝型の非常に大規模なすべりであったことから、地震に伴い発生した津波の規模も非常に大きく、被害も津波に起因するものが多数となりました。

1-2-1 事後の想定論争は疑問

東日本大震災で東北地方を襲った津波は多くの人命と財産を奪い、原子力発電所でメルトダウンが発生しました。結果的に「対策を立てなかったのは人災」と、単純に非難すればいいという問題ではありません。想定しても想定できなくても、大震災は起きてしまいました。

仮に、東北地方の海岸線を高さ50mの巨大防波堤で覆ってしまえば津波は防げるでしょう。巨大なクレーンを設置して船舶の出港時は吊上げて防波堤の外へだし、寄港時も吊上げて防波堤の内側へ収納する。津波を防ぐことにより、住宅や船舶などの資産や人命を守ることができます。巨大防波堤をつくる費用は短期間の増税で受益者に、その後の維持費は住民に負担していただく。そんなことができるでしょうか。

災害大国と揶揄される日本は「防災大国」とも云えます。宮古市田老地区には約2.5km、海面より10m高い「万里の長城」と言われた防潮堤が二重に整備されていました。釜石湾には海底からおよそ70mもの高さをもつ、ギネスブック登録の湾口防波堤がそびえていました。

マンション管理組合設立当初の理事会で、防災対策の必要性や避難訓練の重要性を説明しても豆腐にくぎを打っているようでした。平常時の建物内外巡回に無関心で、地震を感じた時に建物や設備の点検を申し出る役員は誰一人いません。

町内会長時代に防災庫を購入して防災用品を収納しましたが、引退後は取り扱い説明会も防災訓練も忘れられました。危機管理能力の欠如や、防災用品があっても使い方がわからないという状態は人災につながります。

自然は時に人知を超えた事象を起こし、想定論争をしても死んだ人は戻ってきません。被災を避けるために、できる範囲でひとり一人が何をなすべきを考え、自分と家族、近所や町内の人々の避難に最善を尽くすことが減災と云えます。

1-2-2 貞観津波の記録

東北地方の太平洋側は、過去に何度も壊滅的な津波の被害を被ってきました。東日本大震災で発生した津波は想定外の大きさではなく、想定を現実化できる防災行政マンも防災専門家もいなかったというのが現実です。

| 発生年 | 名称 | 死者数 |

|---|---|---|

| 869 | 貞観津波 | 溺死者1,000人? |

| 1611 | 慶長三陸大津波 | 5,000人以上 |

| 1896 | 明治三陸大津波 | 26,360人 |

| 1933 | 昭和三陸大津波 | 2,995人 |

| 1960 | チリ地震津波 | 122人 |

| 2011 | 東日本大震災 | 19,553人 |

巨大な津波を想定できるとする人々の根拠となっているのは「仙台平野の歴史津波」の研究と「日本三大実録」の記録です。東日本大震災の発生する1,153年前に阿鼻叫喚地獄が起きていました。

1-2-3 仙台平野の歴史津波

1995年に発行された歴史学者の飯沼勇義氏が著した「仙台平野の歴史津波~巨大津波が仙台平野を襲う」の復刻版が、平成23年12月に宮城県仙台市の本田札株式会社より発売されました。以下は、Webページで紹介されている要約です。

これまでの歴史は或る特定の事件を取り上げて検証し、遺跡の発掘から得た検証などを構成したものが主流でした。飯沼氏は地方に残されていない歴史、「或る時代で特定の地域から突然人がいなくなったのはなぜか、人間の大量死、集団移転、植物も育たない大地となってしまったのはなぜか」という、「空白の歴史」から事象をつかむ研究を続けていました。

仙台沿岸は歴史的に津波の常襲地帯でした。背後に山地を抱えている三陸地方と違い、仙台平野に巨大津波が襲ってきたら逃げ場がないのです。空白の時代をもたらしたのは大規模津波だったとの結論に達し、津波襲来は近年中に起こる可能性があるとして高台造成の必要を説きましたが、誰一人見向きもしなかったのです。

東北地方太平洋沖地震で発生した津波は、1611年の慶長三陸大津波の高さと驚くほど似ていました。飯沼氏がどうして東日本大震災の津波を予告できたのか、全国各地からの問い合わせに答えるため「仙台平野の歴史津波~巨大津波が仙台平野を襲う」が復刻されたそうです。

1-2-3-1 津波の破壊力

海底地震で発生する津波は、マグニチュード1の違いで天と地ほどの差があります。放出されるエネルギーの量も32倍、32倍×32倍に増加します。

| 地震の大きさ | エネルギー | 津波の高さ |

|---|---|---|

| M7 | 1 | 1m |

| M8 | 32 | 4m |

| M9 | 1,024 | 25m |

わかりやすい津波の説明を、気象庁のWebページ「津波について」より引用しました。

地震が起きると、震源付近では地面が持ち上がったり下がったりします。震源が海底で地下の浅い場合、海底が持ち上がったり下がったりすることになります。その結果、海面も持ち上がったり下がったりし、それが波となって周りに広がっていきます。これが津波です。したがって津波は、通常の海の波のように表面だけがうねっている波と大きく異なり、海底から海面まで全てが移動する大変スピードのある、エネルギーの大きな波です。

津波の波長は数キロから数百キロメートルと非常に長く、これは海底から海面までのすべての海水が巨大な水の塊となって沿岸に押し寄せることを意味します。このため津波は勢いが衰えずに連続して押し寄せ、沿岸での津波の高さ以上の標高まで駆け上がります。しかも、浅い海岸付近に来ると波の高さが急激に高くなる特徴があります。また、津波が引く場合も強い力で長時間にわたり引き続けるため、破壊した家屋などの漂流物を一気に海中に引き込みます。

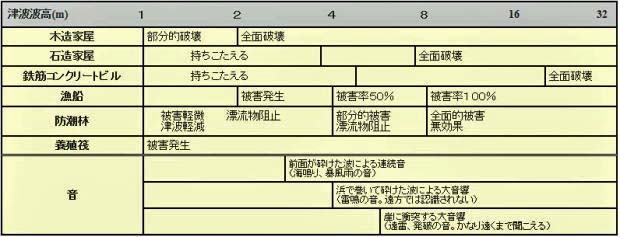

津波波高と被害程度(気象庁)

1-2-3-2 津波警報の重要なポイント

1869年に発生した明治三陸津波は震度とほとんど関係なく、震度がそれほど上がらなくても大きな津波が発生していました。この経験を踏まえて地震警報を発するときは、断層の面積とすべり量から算出されるマグニチュードが重要なポイントになります。

東日本大震災で津波警報の第一波は「岩手3m、宮城6m、福島3m」でした。津波の高さが3mと聞いて、避難しなくても二階で大丈夫と思った人もいたでしょう。現地は停電したので第一報しか聞けなかった人はかなり多いと思われます。30分後に「宮城10m以上」に引き上げられたときは津波到達の直前でした。二階で大丈夫と思わずに、30分あれば安全なところまで逃げることができたのです。

津波の高さ予測が過小評価であったことが被害を拡大したのでしょうか。災害発生時に気象庁の地震計はM8.4までしか観測できなかったのです。とは言え、避難するかしないかはあくまでも個人の判断です。

津波の予測は地震のマグニチュードによって行われ、マグニチュードをいかに早くかつ正確に決めるかがカギとなります。震災後、気象庁は沖合で津波を直接観測できるように日本海溝海底地震津波観測網を整備しました。

日本海溝のある海底にケーブルを敷設して地震計と津波計を設置し、リアルタイムで気象庁へ送られてくるデータが警報発令に使われます。観測網の整備で即時の警報発令とその高度化が実現できると期待されています。

1-3 北海道の地震と津波

1-3-1 太平洋側の地震と津波

北海道に現存している数少ない古文書の記録によると、北海道の南東部に影響を与えた地震と津波は14回あります。

| 発生年 | マグニチュード | 震源(波源) | 記事 |

|---|---|---|---|

| 1611年(慶長16年) | M8.1 | 三陸奥 | 東夷死者多し |

| 1835年(天保6年) | M7.6 | 宮城県沖 | 花咲 2.3m |

| 1843年(天保14年) | M8.4 | 釧路沖 | 厚岸 4.5m |

| 1856年(安政3年) | M7.5 | 青森県東方沖 | 函館 3.9m |

| 1894年(明治27年) | M7.9 | 根室半島南東沖 | 厚岸 2.0m |

| 1896年(明治29年) | M7.6 | 明治三陸 | 庄野 3.6m |

| 1933年(昭和8年) | M8.1 | 明治三陸 | 庄野 8.7m |

| 1952年(昭和27年) | M8.2 | 十勝沖 | 仙鳳址6.5m |

| 1958年(昭和32年) | M8.1 | 択捉島沖 | 霧多布1.0m |

| 1968年(昭和43年) | M7.9 | 三陸はるか沖 | 浦河 2.9m |

| 1969年(昭和44年) | M7.8 | 北海道東方沖 | 花咲 1.5m |

| 1973年(昭和48年) | M7.4 | 根室半島南東沖 | 花咲 2.0m |

| 1975年(昭和50年) | M7.0 | 海道東方沖 | 花咲 1.0m |

| 1994年(平成6年) | M8.2 | 北海道東方沖 | 花咲 1.3m |

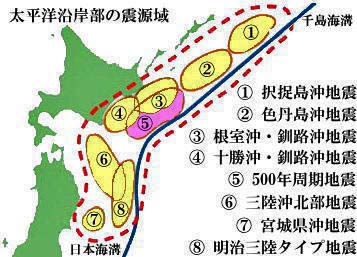

北海道太平洋沿岸部の震源域は千島海溝と日本海溝に沿って並んでいます。太平洋沖合いから動いてくる太平洋プレートが、千島海溝溝や日本海溝から北海道と東北地方がのっている北米プレー トの下へ沈み込んでいます。

トの下へ沈み込んでいます。

太平洋プレートに引きずりこまれた北米プレートの先端部にひずみがたまり、限界がくると壊れてずれ動き北米プレートの先端部が跳ね返ります。跳ね返る部分で地震が発生します。

19世紀以降の約200年程度のデータを基に、北海道南東部で海溝型地震が発生する長期評価(予測)は次のように考えられています。更に古い地震の痕跡が発掘(発見)されれば当然のことながら大きく変わってきます。

| 地震名 | 予想 | 10年以内 発生 | 30年以内 発生 | 50年以内 発生 | 発生周期 | 前回 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 十勝沖 | 8.1 | ほぼ0% | 0.5~3% | 20~30% | 72.2年 | 8.3年前 |

| 根室沖 | 7.9 | 5~10% | 50% | 80% | 72.2年 | 38.5年前 |

| 色丹島沖 | 7.8 | 9~10% | 50% | 80~90% | 72.2年 | 42年前 |

| 択捉島沖 | 8.1 | 20% | 60~70% | 90% | 72.2年 | 48.2年前 |

| 十勝・根室 | 7.1 | 40% | 80% | 90%以上 | ー | 17.5年前 |

| 色丹島・ 択捉島沖 | 7.1 | 60% | 90% | 90%以上 | ー | 10.5年前 |

1-3-2 堆積物の記録

北海道大学の平川名誉教授は、十勝沿岸の10mを超える砂丘から津波の堆積物を発見して1998年の学会で発表しました。古文書に記録がない巨大津波が襲ってきたことが地層に記録されていたのです。(北海道大学平川名誉教授資料)

| 十勝地方の津波 | 根室地方の津波 | |||

|---|---|---|---|---|

| 回数 | 発生時期 | 再来間隔 | 発生時期 | 回数 |

| 津波1 | 17世紀初頭 | 津波1 | ||

| 400~500 | ||||

| 津波2 | 12~13世紀 | 津波2 | ||

| 300~400 | ||||

| 津波3 | 9世紀 | 津波3 | ||

| 500 | ||||

| 津波4 | 1630-(4世紀?) | 1430+ | 津波4 | |

| (+300) | ? | 津波5 | ||

| 津波5 | AD/BC? | 1930+ | 津波6 | |

| (500+) | ? | 津波7・8 | ||

| 津波6 | 2590- | 2440+ | 津波9 | |

| 300+ | ||||

| 津波7 | 2870~2920 | 津波10 | ||

| 400+ | 津波11 | |||

| 津波8 | 3220~3460 | 3340+ | 津波12 | |

| 400 | ||||

| 津波9 | 3690~3720 | 3530+ | 津波13 | |

| 500+ | ||||

| 津波10 | 4200+ | 2300+ | 津波14 | |

| 300~350 | ||||

| 津波11 | 4580 | 4700+ | 津波15 | |

| 300 | ||||

| 津波12 | 4860+ | 4930+ | 津波16 | |

| 100 | ||||

| 津波13 | 5000- | 4980+ | 津波17 | |

| 600 | ||||

| 津波14 | 5640+ | ? | 津波18 | |

| 600 | ||||

| 津波15 | 6370- | |||

津波の堆積物から、約400~500年間隔で巨大津波が繰り返して発生していることがわかりました。また、釧路市や道南のより内陸や高い場所で津波の堆積物が発見され、震源地は不明ですがおそらく三陸北部から十勝沖・根室沖・色丹島沖までを含む領域で発生した「連動型」か、「3・11型」の地震ではないかと推定されています。断層の長さも3・11と同様に500km程度と推定されます。

したがって、道東地方の海岸線は標高10m以下の地域は要注意と云えますし、旧釧路川以西はすべて浸水してしまう可能性と津波は川を遡るので川沿いの内陸も要注意です。

1-3-3 日本海側の地震と津波

古文書の記録はありませんが、マグニチュード7.8程度で繰り返す間隔が数100年以上の地震が想定されています。石狩湾内でも、過去に津波を起こす地震がありました。サハリンの地震活動は近年活発ですが、北海道北西沖の利尻礼文島を中心とする地域に地震の空白域があります。

ア. 1741年の渡島大島噴火

乙別10~15m、松前8~9m、死者1,467人。

イ. 1792年の北海道西方沖地震でM7.5

積丹震度5程度、津波が石狩湾から積丹半島へかけて来襲、出漁中の5名

溺死、津波は3m程度。

ウ. 1940年の北海道北西沖・積丹半島沖地震でM7.5

利尻沓形3m、天塩から留萌2m、小樽1.5mの津波、天塩川河口で10名

死亡、天塩川を60km遡り間寒別まで到達、神威岬2m津波、余市のローソク

岩が半分折れる。

エ. 1969年のサハリン南西沖地震でM6.9

サハリン西岸で最大2m程度の津波。

オ. 1983年の日本海中部地震でM7.7

波源近くで10m以上、奥尻4mの津波、死者4名。

カ. 1993年の西方沖地震でM7.8

奥尻29m、渡島半島西岸2~8mの津波、死者202名。ロシア沿海州で5m

の津波、死者3名。

日本海側の津波の特徴は、震源が島や沿岸に近いことから地震と同時に津波が来襲し、奥尻島への津波到達は3分以内でした。到達が早すぎるので津波警報はまったく意味をなしません。

震源の近い場所では非常に高い津波となり、震源地の奥尻で最大29m、北海道西南岸になると10m以下に低下しています。ところが、住民の津波に対する意識が低く、特に石狩湾以北では津波は来ないと思い込んでいる人々が多いようです。

天売島と焼尻島、利尻島と礼文島周辺は、古文書などの記録もなく地震と津波の空白地帯となっていました。北海道大学平川名誉教授が天売島の海抜16m付近で、大津波の痕跡と思われる約10cmの砂や小石の層を発見しました。その20cm下の層にも同様の跡が残され土器片も出土しました。

礼文島西海岸線は約10m、利尻島の西海岸には海抜5mの位置に砂の堆積層が発見され、数百年前に2つ巨大津波が天売島と焼尻島、利尻島と礼文島を襲っていたと想定されました。

1-3-4 津波の高さ予測は困難

1792年に地震による約5m津波が、忍路・高島・オタモイ・古平・積丹・美国に来襲し5名の死者がでました。1947年のマグニチュード6.7の留萌沖地震で、利尻島に2mの津波が押し寄せて漁船が破損しました。

万一3mの津波が発生した場合、積丹美国・古平・余市・小樽・銭函・石狩などが浸水する可能性があります。また、河川に侵入した津波の影響も考慮する必要があります。

〇 地震を感じたら一刻も早く逃げるに限る

・ 津波は、震源のちょっとした位置やすべり量の違いで変わります。これを事前に予

測するのは困難であり、不可能と思われます。

・ 想定されている津波予測でも、高さが倍になったり半分で済んだりという範囲なら

良いとされる世界です。それを踏まえて対策を事前に考えましょう。

・ 数千年の地質記録の確認が大切で、近年開発された沿岸低地のまちづくりの見直し

が必要です。

・ 北海道で巨大津波発生が近いと言われます。対策が急務です。

1-4 北海道の活断層と札幌市

1-4-1 国の北海道長期評価

北海道の長期評価結果で、今後20年・50年・100年以内に地震の発生する確率です。20年確率が3%以上は「高い」、0.1ー3%は「やや高い」との評価になります。

国の長期評価結果では、注意を要するのは「サロベツ断層帯北延長」と「黒松内低地断層帯」です。

| 断層帯名 | 活動間隔 | 最新活動時期 | 20年 | 50年 | 100年 |

|---|---|---|---|---|---|

| サロベツ | 4千-8千 | 5100年前以降 | 4以下 | 7以下 | 10以下 |

| 十勝平野主部 | 17千-22千 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.5-0.6 | |

| 十勝平野光地園 | 4千-12千 | 21千年前以降 | 0.1-0.4 | 0.2-0.7 | 0.5-1 |

| 富良野西武 | 4千 | 2世紀以降 | 0-0.03 | 0-0.05 | 0-0.1 |

| 富良野東部 | 9千-22千 | 4300-2400以前 | 0-0.01 | 0-0.02 | 0-0.05 |

| 増毛山地東緑 | 5千以上 | 0.6以下 | 1以下 | 2以下 | |

| 当別 | 7500-15千 | 11千-22千年以前 | 0-2 | 0-4 | 0-8 |

| 石狩低地東緑主部 | 1千-20千 | 1739-1885年以前 | 0 | 0 | 0-0.001 |

| 石狩東緑南部 | 17千以上 | 0.2以下 | 0.3以下 | 0.6以下 | |

| 黒松内低地 | 3600-5千 | 5900-4900以前 | 2-5以下 | 3-9以下 | 7-20以下 |

| 函館平野西緑 | 13千-17千 | 17世紀以降活動無 | 0-1 | 0-2 | 0-30 |

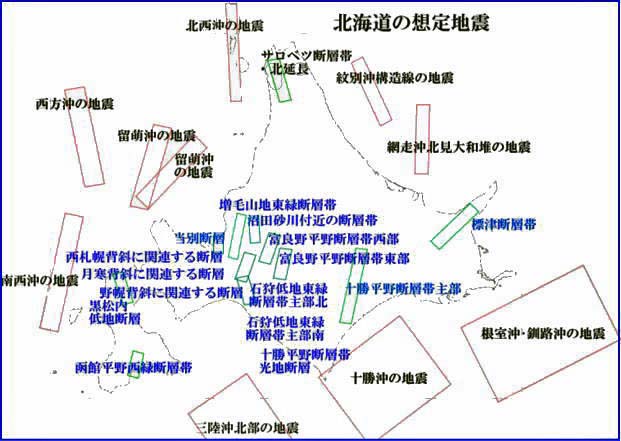

また、北海道防災会議の地震火山対策部会地震専門委員会(想定地震見直しに係るワーキンググループ)が平成23年3月にまとめた「想定地震見直しに係る検討報告書」に掲載された地震は、国の長期評価よりも多くなります。このうち、地震本部(文部科学省)において評価(規模・発生確率)されている地震は紺色下線で表示しました。

〇 海溝型地震

ア. 千島化機構・日本海溝

a 三陸北部 b 十勝沖 c 根室沖 d 色丹島沖 e 択捉島沖

イ. 500年間隔地震

ウ. 日本海溝縁部

a.北海道南西沖 b.積丹半島沖 c.留萌沖 d.北海道北西沖

エ. プレート内地震

a.釧路直下 b.厚岸直下 c.日高中部

〇 内陸型地震

・ 活断層

a.石狩低地東縁断層帯主部 b.サロベツ断層帯 c.黒松内低地断層帯

d.当別断層 e.函館平野西縁断層帯 f.増毛山地東縁断層帯 g.十勝平

野断層帯 h.富良野断層帯 i.標津断層帯 j.石狩低地東縁 k.断層帯

南部 l.沼田・砂川付近の断層帯

ア. 伏在断層(札幌市直下)

イ. 既往の内陸地震

a.弟子屈地域 b.浦川周辺 c.道北地域

ウ. 網走沖・紋別沖の地震

1-4-2 札幌市の推定伏在活断層

石狩市と北区と東区の遺跡、札幌競馬場から北海道神宮までの遺跡、江別市の遺跡の発掘現場で、過去数千年間に液状化現象が4回発生したことがわかりました。

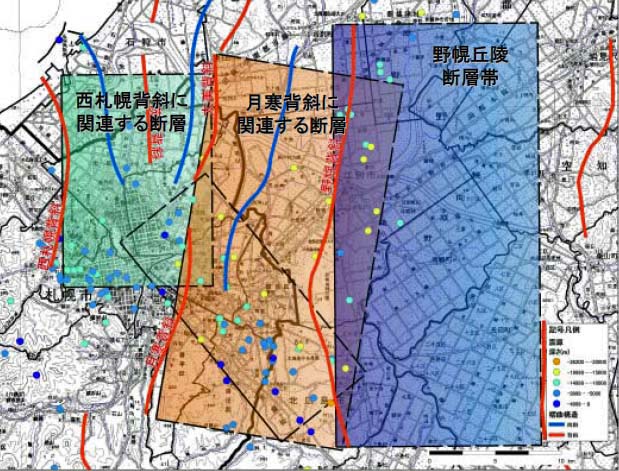

液状化の痕跡から過去の強い揺れの回数と周期、地下構造調査で地震の揺れを増幅する厚い堆積層の存在と地下の深く硬い岩盤にある地層のしわ(褶曲構造)、高感度地震計で微小地震活動の震源や地震発生層が分かってきました。

平成13年から平成16年にかけて、反射法・屈折法地震探査により札幌市の地下構造調査が行われました。地震基盤と呼ばれる堆積層の下にある硬い岩盤は、白石区東米里付近で最も深く5,600mと推定され、平野部と藻岩山や手稲山との境界付近では深さ2,300m程度になっていました。

伏在活断層は、沖積層などの地層で覆われて地表には見えていない活断層です。様々な調査で下図の赤い線がしわの頂上部分(背斜)で、青い線がしわの底(向斜)に当たると分かり、この一帯に三つの断層が存在すると推定されました。

1-4-3 月寒断層地震の増加

札幌周辺では約15年に1回の割合で有感地震が発生しています。これまでの最大地震は1834年(天保5)年の震度6弱以上の石狩地震です。この地震は札幌市直下の活断層による直下型地震と考えられています。

札幌市では、直下の断層による地震が発生した場合の震度と家屋倒壊率、液状化などの想定を行っています。月寒背斜に関連する断層による地震のマグニチュードは7.3と想定され、北区全域と東区や白石区の広範囲で液状化の可能性が想定されています。

2010年10月20日に北広島市西の里付近から始まった地震活動は、その後札幌市清田区方面に移動するとともに震源の深さも浅くなりました。2010年12月2日6時44分に石狩地方中部を震源とする気象庁マグニチュード4.6の地震が発生しました。震源は札幌市南部の清田区里塚付近の深さ3kmで、震源に近い場所では地すべりや学校の窓ガラスが割れる等の被害が発生しました。

1-5 巨大地震と巨大津波の時代

1600年代の「色丹島沖地震・根室釧路沖地震・十勝沖釧路沖地震」などが連動する「巨大地震」の発生から400年が経過しています。太平洋岸で東日本大震災と同程度以上の超巨大津波の来る可能性は大と想定されています。まちづくりの見直しを含め、津波防災対策の抜本的な見直しが急務となっています。

日本列島の下にあるマグマが増加し始め、火山活動が活発化する時代に入ったとの説もあります。内陸部での地震にも目配りが必要です。

1-5-1 防災は人生のリスク管理

被災して負の貧困スパイラスに陥ると、回復するのはきわめて困難になります。子どもを含めて一族郎党が路頭に迷うことになります。

ア. 土地を買う・家を建てる・マンションを購入するときには、地質ハザードのリスク

評価を行いましょう。

イ. リスク回避のためには、地震保険や自己資金による基金などの方策を検討しましょ

う。

1-5-2 リスクは自分で管理する

ア. 自分と家族を守るには、リスク管理を自分でするしかありません。

イ. リスク管理は、何がリスクであるかを知ることが先決です。

ウ. 日本では、地震・津波・噴火のリスクから逃れられません。

エ. 自然災害は、行政が何とかしてくれるというのは幻想です。

オ. 得た知識で、リスク管理の実践をしましょう。

1-5-3 唯が為の減災防災か

ア. あなた自身のためです。

イ. 被災時は誰もが助けてくれますが、その後は誰も助けてくれません。

ウ. 被災した後に何が起こるか想像してみてください。

1-5-4 防災は被災後のためにある

被災すると、その後の人生には大きな困難が待ち受けることになるのです。

ア. 地震や津波で家が壊れても、だれも保証してくれません。

イ. 仕事がなくなっても、だれも職を探してくれません。

ウ. ローンが残っていても誰も保証してくれません。二重ローンになります。

※ 1) 地震を知るの③プレートのイ.内陸型地震の写真は、岐阜大学教育学部地学科のデジタル教材『濃尾地震と根尾谷断層-地震とともに生じた土地の変化-』より転載しました。2) 東日本大震災の津波の③津波の破壊力で使用した図は気象庁のWebページより転載しました。3)北海道の地震と津波①太平洋側の地震と津波の図はいただいたレシュピより模写しました。4)北海道の活断層と札幌市①国の北海道長期評価の図はいただいたレシュピより模写しました。②札幌市の推定伏在活断層の図は平成20年9月18日にまとめられた平成20年度札幌市防災会議「第三次地震被害想定(想定結果)」より転載しました。ありがとうございます。

2 家庭でできる地震防災対策

~マネジメント編~

近年の地震被害の調査結果から北海道の住宅の特 殊性が地震時の死傷を特徴づけていることがわかってきました。自分と家族を守るために何をすればよいのか、防災マネジメント力を上げるためのツールと最新テクノロジーを学びました。講師は、北海道大学大学院工学研究院の岡田成幸教授でした。

殊性が地震時の死傷を特徴づけていることがわかってきました。自分と家族を守るために何をすればよいのか、防災マネジメント力を上げるためのツールと最新テクノロジーを学びました。講師は、北海道大学大学院工学研究院の岡田成幸教授でした。

2-1 質問に答える形式の講義

2-1-1 よくある質問

ア. 地震雲は実際にあるのでしょうか

地震発生のときに、普段見慣れない現象や動物の異常行動などが報告され、地震予知に使えるのではないかと噂に上ります。一般に、地震学者は以下の条件を満たさないものは地震予知に使えるとは言いません。

a. 地震の三要素(規模・場所・発生時)が提示できること。

b. 現象と地震の発生との関係が物理的に(統計学的にでなく)説明できること。

c. 現象が発生したにもかかわらず、予知ができなかった確立を正当評価できること。

イ. 大きな地震は冬に多い気がします。地震が起きやすい季節(時間帯)はあるので

しょうか。

被害想定で、「冬の18時頃」の地震発生を想定する場合が多いです。でも、冬の18時に地震が多く発生するからではありません。この時期の時間帯で発生すると被害が大きくなる可能性が大きいからです。

しかし、これは本当に最悪の地震発生なのでしょうか。最悪状況は1人1人違うはずです。我が家の被害想定をすることが大切なのです。

ウ. インターネットなどで東日本大震災は、人口地震やテロだと言われていますが本

当でしょうか。

2006年に北朝鮮が強行したと言われる核実験は、地球規模にしてマグニチュード4.9と試算されました。東海・東南海連動地震(M8.7)は、エネルギーにして北朝鮮の核何個分に相当するでしょうか。答えは50万個分くらいに相当します。これだけの核爆弾エネルギーをかくしておけるテロリストはいないと思います。

また、これだけのエネルギーを地殻に蓄えるのにおおよそ何年ぐらいかかるでしょう。答えは300年です。地震エネルギーは年間約1千個分の核エネルギーを蓄え続けているのです。

エ. 家全体を一定の強さにしないと補助を受けられないと聞いていますが、どこか一

つの部屋と屋外までの経路がつぶれなければ良いのではないでしょうか。これに対

する補助制度はないのでしょうか。

これも大変に良い質問です。「家全体を耐震的にする必要はあるのか。」「補助制度はどうなっているの」。これからの講義の中でお話します。

2-1-2 ベイズの定理

旭川医科大学の入試試験問題を例にしてお話します。

・ 「病気にかかっている人」に検査法Tを適用すると、98%の確率で病気であると

正しく診断されます。

・ 「病気にかかっていない人」に検査法Tを適用すると、5%の確率で病気であると

誤って診断されます。

・ 病気にかかっている人の割合は3%、かかっていない人の割合は97%とします。

この検査法Tを適用して病気だと診断されたとき、本当に病気にかかっている確率はどのくらいでしょうという問題です。

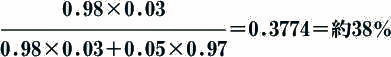

確率P(病気|病気診断)=P(病気診断|病気)×P(病気)/P(病気診断)

病気と診断された人のうち本当に病気の人の割合は約38%ということになります。

2-1-3 地震の犠牲者になる確率

地震が発生した場合にだれが犠牲者になるのでしょうか。例えば震度6強で不運に遭遇する確率は、全壊に遭遇する確率を10%、負傷する確率を1%、死ぬ確率を0.1%とします。災害にやられた人=犠牲者、災害にやられやすい人=災害弱者です。

仮定 P{犠牲|健常}= 0.5%= 0.005

P{犠牲|弱者}= 5%= 0.05

P{健常} = 80%= 0.8

P{弱者) = 20%= 0.2

ベイズの定理で、P{弱者|犠牲}×{犠牲|弱者}×P{弱者}/P{犠牲}となり、

0.05×0.2+0.005×0.8=0.014 ・・・・・・・・・被災率0.14%のとき

∴ P{弱者|犠牲}=0.05×0.5/0.014=0.71・・・弱者は71%

弱者を20%で計算していますが、もっと多くなると被害者は増えます。

2-1-4 法令による役割分担

ア. 都道府県の長/市町村の長(災害対策基本法第5章第50条2項)

・・・は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策を実施しなければならない。

イ. 住民(防災基本計画 第3節1項)

住民及び自主防災組織は、自発的に被災者の救助・救急活動を行うとともに、救助・救急活動を実施する各機関に協力するよう求めるものとする。

2-1-5 地震災害戦略

平成17年3月30日の中央防災会議は地震防災戦略として、地震防災戦略の位置づけと性格、地震防災戦略の構成を決定しました。

具体的目標は東海地震として、今後10年間(2005~2014年)で「人的被害軽減戦略」とし、以下の目標を達成する。

ア. 住宅の耐震化率を75%から90%に(死者数3,500人に減少)

イ. 家具の固定するを強化地域等で54%に(死者数50人に減少)

参考 愛知県の取り組み

あいち地震対策第二次アクションプラン(2007~2011年)として実施中。

2-2 札幌市の助成制度

国の基本戦略は、「住宅の耐震化率の向上を目指す」ことと「家具の固定率の向上を目指す」ことで、耐震改修促進法が2006年にできました。

2-2-1 札幌市の戦略(助成条件)

ア. 耐震診断補助:昭和56年以前の木造住宅 助成上限3万円

イ. 耐震改修補助:耐震診断で1.0未満と診断されたもの

1.0以上に改修すること 助成上限40万円

2-2-2 札幌市の助成制度活用実績

ア. 年度予算額:1,600万円

内訳 診断@30,000円×200戸=600万円

設計 @100,000円×20戸=200万円

改修 @40万円×20戸=800万円

イ. 平成6~10年度(5年間)の診断実績181戸でほとんど活用されていない。

2-2-3 札幌市の問題点

ア. 耐震改修伸び悩み ← 制度に問題あり。

a. 助成額が低すぎ、耐震改修できない。

b. 高齢者世帯の耐震改修が進まない。

c. 助成制度の認知度も低く、活用されていない。

イ. 家具固定のみ推奨しても負傷者は減らない。

ウ. 弱者に対する配慮は感じられない。

国の耐震改修促進法は助成条件が厳しく利用率は低迷し、防災対策骨子にあっては家具固定キャンペーンのみです。手当が不十分なのに、自己責任・自助努力が強調され過ぎとの感もあります。

2-3 札幌市が想定している地震

2-3-1 地震体験は生きたか

あなたが経験した最大地震はいつですか。

ア. 196年(昭和42)年5月16日 十勝沖地震 札幌市内 震度4

イ. 1982(昭和57)年3月21日 浦河沖地震 札幌市内 震度4(東区震度5)

ウ. 1993(平成5)年1月15日 釧路沖地震 札幌市内 震度3

エ. 199年(平成5)年7月12日 北海道南西沖地震 札幌市内 震度3

・ 経験した地震から教訓を得られたでしょうか。3市町村で調査しました。

ア. 1993年釧路沖地震の震度

釧路市 震度 5.2 根室市 震度 4.6 中標津町 震度 5.1

イ. 1994年東方沖地震の震

釧路市 震度 4.8 根室市 震度 5.4 中標津町 震度 5.7

ウ. 教訓を生かすことができたできたでしょうか

a. 釧路市 行かせた 63% 生かせなかった 22% 無回答 15%

b. 根室市 行かせた 16% 生かせなかった 53% 無回答 31%

c. 中標津町 行かせた 17% 生かせなかった 55% 無回答 28%

・ 経験した地震からどのような対策を学んだのでしょうか。

ア. ハード的対策

a. 釧路沖地震前から実施 2%

b. 釧路沖地震二と実施(学んだ人) 13%

c. 使用と思っていた(学んだが実践せず) 11%

d. 考えなかった(学んでいない) 74%

イ. 室内安全課対策

a. 釧路沖地震前から実施 6%

b. 釧路沖地震二と実施(学んだ人) 13%

c. 使用と思っていた(学んだが実践せず) 48%

d. 考えなかった(学んでいない) 33%

ウ. ソフト的対策

a. 釧路沖地震前から実施 9%

b. 釧路沖地震二と実施(学んだ人) 32%

c. 使用と思っていた(学んだが実践せず) 9%

d. 考えなかった(学んでいない) 50%

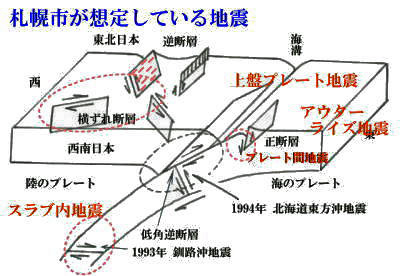

2-3-2 想定している地震

孫子の兵法として耳にする「敵を知り己を知れば(認識+理解)」という言葉があり ます。敵の正体は「直下地震」です。直下地震で札幌市は震度6強(一部で震度7)となり、直下地震で想定した死者数は2,600人になります。

ます。敵の正体は「直下地震」です。直下地震で札幌市は震度6強(一部で震度7)となり、直下地震で想定した死者数は2,600人になります。

札幌市では内陸直下(伏在)の三つの断層、西札幌断層(M6.7)・月寒断層(M7.3)・野幌断層(M7.5)による地震と、苫小牧沖(M7.5)のプレート内地震が想定されています。

これらの断層によって起きるであろう想定被害は次のように考えられています。

| 夏 | 最大深度 | 建物全壊棟数 | 建物半壊棟数 | 死者数 | 重傷者数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 苫小牧沖 | 5強 | 427 | 1,176 | 0 | 13 |

| 野幌断層 | 6強 | 7,073 | 33,728 | 365 | 1,051 |

| 月寒断層 | 7 | 30,218 | 71,073 | 1,789 | 3,123 |

| 西札幌断層 | 7 | 18,377 | 9,044 | 1,048 | 1,910 |

| 冬夏 | 最大深度 | 建物全壊棟数 | 建物半壊棟数 | 死者数 | 重傷者数 |

|---|---|---|---|---|---|

| 苫小牧沖 | 5強 | 427 | 1,210 | 0 | 14 |

| 野幌断層 | 6強 | 8,026 | 37,366 | 543 | 1,192 |

| 月寒断層 | 0 | 33,611 | 78,850 | 2,617 | 3,536 |

| 西札幌断層 | 0 | 20,336 | 54,300 | 1,536 | 2,169 |

2-4 被災解決法の伝授

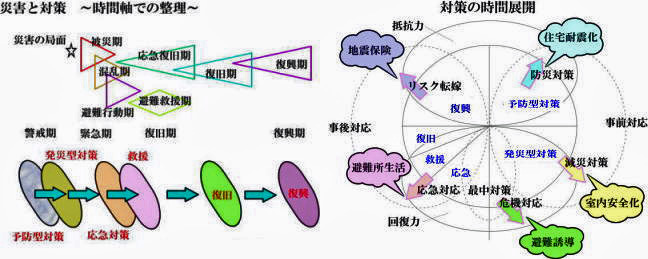

我が国の地震防災戦略とその問題点、近年発生した大きな地震と札幌市が想定している地震がわかったところで、解決法を伝授します。情報が届かないと弱者になり、誰でも弱者になりえます

災害弱者とは、情報の非対称性によって生まれます。

ア. 危険がそこにあることをまず認識する。

イ. 危険の本質を理解すること。

ウ. 自分にやってくる危険を評価すること。

エ. 対策を実践すること。

構造的弱者は公的支援(制度)が必要となります。

孫子と異なり「多重防御は基本のキ(評価+実践)」と岡田教授は考えます。「予防期の防災対策・警戒期の減災対策・最中期の危機対策・救援期の応急対策」そして最後の切り札「リスク転嫁」など、様々な対策で安全安心を獲得すべきです。

2-5 自主防衛対策

2-5-1 敵の攻撃からまず家を守る

ア. まずは我が家の耐震診断。

イ. 震度6で我が家はどうなるかをチェック。

ウ. 耐震性が不十分なら市に相談。

エ. 精密耐震診断に助成あり。

オ. 耐震補強に助成あり。

◎ わが家の耐震診断表で評価をしましょう。

a. 地盤・基礎

布基礎か独立基礎化を判定する。(基礎の換気口から覗いてみる。)

c. 壁の配置 e. 壁の割合

耐震的な壁かどうかを判定する(幅が90cm以上あればOK、叩いてみて手応

えがあればOK。)

f. 老朽度

断熱の方法をチェックする(外断熱であればOK、基礎の換気口がとじっぱな

しであれば要注意)、屋根の形でチェックする。

2-5-2 室内安全化の極意を知ろう

ア. まずは家具数をチェック(畳2枚に家具1個)

イ. 家具の配置を考えよう(診断システムで)

ウ. 家具を固定しよう(次の時間の講義で学ぶ)

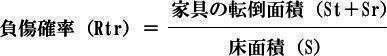

◎ 負傷確率の考え方

ア. 1人の人の負傷確率

イ. 例:負傷確率が20%のとき

a. 1人の負傷確率 20%

b. 2人のとき、1人以上負傷する確率 36%

c. 3人のとき、1人以上負傷する確率 48.8%

![]()

◎ 日本人の平均値で計算すると

≒ 03個/㎡(≒1個/3㎡)

3平方メートルに家具1個(畳2枚で家具1つ)以上置いてはいけない!

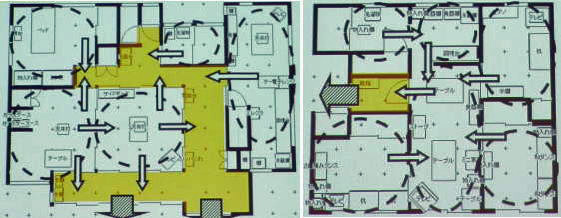

◎ 地域の間取り特色

中越地方の一般的住宅 十勝地方の一般的住宅

中越地方の住居は広い廊下が安全な空間で居室と直結し、玄関以外に縁側からも出入りができます。十勝地方の住居は廊下がなく居間を中心に各居室が繋がっています。居間で温めた空気を周囲に効率よく広げるための工夫で玄関は一ヶ所です。

北海道の住宅は一般的に耐震的な造りですが、弱点は室内の狭さと結露の発生です。

◎ 家具安全配置のポイント(赤色ゾーンは家具が倒れてくる)

ア. 普段生活する部屋と

寝室はできるだけ家具

を減らす。

イ. 使っていない部屋を

納戸にして家具を減ら

す。

ウ. 家具を固定する(次

の時間の講義で学ぶ)、

空間にメリハリをつけ

る。

エ. 安全な場所を情報と

して共有する。

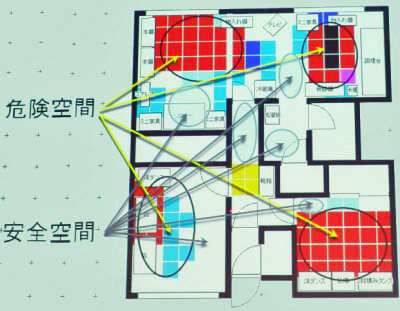

2-5-3 揺れている最中の行動規範

ア. 揺れが始まったときの行動が負傷を決める

イ. 部屋ごとに家具配置で安全空間を確保しよう

ウ. 家族会議で情報を共有しよう

エ. 揺れ始めたら安全空間でじっとしていよう

オ. お互いに声かけをし、安全を確認しよう。

◎ 揺れ始めた時の行動

ア. 安全空間にいた人

a. 安全な行動をした人 97% 負傷率 5%

b. 危険な行動をした人 3% 負傷率 100%

安全な行動をした人はその場でじっとしていました。危険な行動をした人は、焦って逃げた、火元を見に行った、子どもの様子を見に行ったなどの行動をしていました。

イ. 危険空間にいた人

a. 安全な行動をした人 75% 負傷率 3%

b. 危険な行動をした人 25% 負傷率 80%

安全な行動をした人は、安全空間へ逃げ、そこでじっとしていました。危険な行動をした人は、その場でじっとしていた、焦って逃げた、火元を見に行った、子どもの様子を見に行ったなどの行動をしていました。

2-5-4 避難所生活は危険がいっぱい

ア. 関連死を認識しよう

イ. 関連死は我が家が住めなくなることで発生する

ウ. 避難しなくても良い住宅耐震性を確保しよう

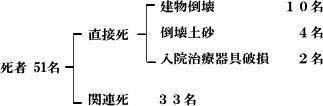

エ. 避難しなくても良い室内安全を確保使用

オ. 避難所では水分補給と軽い体操

建物倒壊で下敷きになることで亡くなった人がいましたが、既往症を抱えた人や我慢強い高齢者の関連死も多かった のです。倒壊を避ける耐震補強をしても死者を防ぐには限界があり、地震後住めなくなる環境が死者を生み出します。まず、関連死が発生することを認識しなければなりません。

のです。倒壊を避ける耐震補強をしても死者を防ぐには限界があり、地震後住めなくなる環境が死者を生み出します。まず、関連死が発生することを認識しなければなりません。

2-5-5 被災者支援の歴史

・ 1991年の雲仙普賢岳噴火 義援金総額 230億円一世帯当たり 3,219万円。

・ 1993年の北海道南西沖地震 義援金総額 260億円一世帯当たり 2,519万円。

・ 1995年の兵庫県南部地震 義援金総額 1,793億円一世帯当たり 40万円。

兵庫県南部地震では被災世帯数が多く、1世帯当たり40万円と少額になりました。被災者個人への支援が必要とされ、被災者生活再建支援法が1998年に制定(現行制度は2007年改正)され、住宅の被害程度に応じて支援金が支給されることになりました。

ア. 基礎支援金(当面の生活維持費)

a. 全壊世帯 100万円

b. 大規模半壊世帯 50万円

イ. 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)

a. 建築・購入 200万円

b. 補修 100万円

c. 賃貸 50万円

◎ 自治体独自の支援

北海道は独自の支援制度をつくりました。北海道自然災害に伴う住宅被害見舞金として全壊20万円、半壊10万円で国支給の支援金と併給が可能です。とはいえ毎年度の予算額は100万円です。

身も蓋もない話ですが、今のところ国や自治体からの十分な金銭的支援は期待できません。借金ができないなら、預貯金のベースを上げるしかありません。リスク転嫁(地震保険などの利用)も考えましょう。

住宅耐震補強で損傷をできるだけ軽くし、災害時の出費を少なくすることが庶民の知恵です。

2-6 身を守るために

2-6-1 身を守るために

常に持ち歩いて出先での被災に備えるために、わたし(岡田教授)のカバンの中に常に入れているものをご紹介します。

携帯電話(カメラ・住所録・家族の写真・iPOD touch)、携帯ラジオ、小型懐中電灯、予備電池、身分証明書、呼子、常備薬(必要な場合)、音声レコーダー、現金。

準備などと大げさに考えず、持ち歩いてもそれほど嵩張りません。最低限のものを持ち歩くだけで身を守ることができるのです。

ア. 自分の身を守るため

イ. 家族に再会するため

ウ. 普段持ち歩いて使えるもの

2-6-2 自宅での常備品

日常生活を大切にして無理をせず、利用できるものは利用するという考え方が基本となります。

ア. 避難所開設までの3日間の生活をサポートする

イ. 自分にとって少しでも快適に暮らせるもの

ウ. 普段利用できるものを無理をしないで

常に自宅に備え、自分と家族の身を守るために最低限必要なものをご紹介します。利用できるものは利用するという考え方を基本にすると、お風呂に入った後で洗濯に使った残り湯は次の入浴直前に入れ替えます。被災時に残り湯はトイレの洗浄に使えます。

ア. ヘルメット(頭部防御)・ライフジャケット(津波避難)

イ. 3日分の食料と飲料水

ウ. 生活用水(浴槽に水をためておく)

エ. 明かりと熱源(キャンプ用品が便利)

テント・寝袋・ランタン・燃料・カセットコンロ・バーベキューコンロ・チャッカ

マン・軍手など

オ. 手回し充電器とサンダルが役に立ったという話も聞いています。

2-6-3 地域住民で考える

自分の身を守り、自分と家族の身を守ると、次はご近所、向こう三軒両隣の方々を守ります。具体的には、町内会などで地域住民がお互いを助け合う(共助)方法について考え準備をします。

ア. 情報を集め・生かす

a. 地域の危険度:行政からの情報+自分たちで情報収集(情報の共有)

b. わが家の耐震化・改修計画は地域防災の第一歩

c. 災害体験からの学び・実践・伝承を次世代へ

イ. 地震直後を生き抜くために

a. 地域を守る

b. 家族の連絡方法

c. 地域救助体制:自主防災組織+企業体との連携(行政のサポートが必要)

ウ. 地震後3日間を生き抜くために

a. 飲料水・食料の保存

b. 地域防災リーダーの周知

c. 企業体との連携(行政のサポートが必要)

エ. 仲間づくりのための地域ぐるみの活動

a. 学区(三世代参加型)の防災運動会・防災文化祭

b. 高齢者支援のための家具転倒防止隊

※ 3)札幌市が想定している地震の②想定している地震の図は投影図を模写しました。4)被災解決法の伝授の図は投影図を模写しました。5)自主防衛対策の②室内安全化の極意を知ろうの図3枚は投影図を模写しました。ありがとうございます。

3 家庭でできる地震防災対策

~室内安全化実践トレーニング編~

家庭でできる地震対策の代表的なものに、家具の転倒防止があります。しかし、正しい方法を知らずに固定しても、十分な効果は得られません。全国各地での家具固定の実践例を交えながら、効果的な固定方法や、壁の中の見えない構造体の見つけ方などを実際の器具を使って解説します。講師はたくみ設計室の鈴木啓之代表でした。

家庭でできる地震防災対策は、「子どもを地震で殺してはいけない、子どもたちに地震で借金を負わせてはいけない。」という考え方から出発し、主に災害現場の写真を投影しての解説でした。

家具転倒防止工事が進まない理由は、

ア. 家具固定のやり方が分からない。

イ. 家具、部屋の壁などにビスで固定したくない。

ウ. 家具固定なんかしなくても何とかなる。

エ. 他人に自分の家の奥のほうまで知られたくない。

オ. めんどうくさい。

という理由だそうです。素人でも正しい方法で家具を固定すると、震度6弱に耐えられるそうです。

一般家庭の寝室で、タンスなどが倒れて下敷きになる状態が再現されました。二段重ねになっているタンスの上の部分が、寝ている人の顔を直撃しました。イタイを通り越して命が危ういとわかります。

4 地震情報の活用について

地震が発生したとき、気象庁から緊急地震情報や震度速報などの情報が次々に発表されます。身を守るためにあらかじめ知っておくことが大切なそれぞれの情報の意味や、現在行われている津波警報や情報の改善などより「防災行動について」の要約です。講師は気象庁札幌管区気象台技術部の斎藤祥司地震情報官でした。

4-1 東日本大震災の被害

4-1-1 死者が多いのはなぜ

東北地方の太平洋沿岸ではハード面の対策として、防波堤などの整備が行われて他の地域より高い水準を保っていました。自治体の避難訓練や国や自治体が行う地震・津波理解促進のため、ソフト面での周知・啓発活動が他の地域より多く行われていました。過去に津波の被害を数多く受けており他の地域から見れば防災意識は高いと思われていました。また、「津波てんでんこ」などの伝承も行われていたのです。

しかし、東日本大震災では約18,000人を超える死者が出ました。なぜでしょう。

4-1-2 揺れが収まっての行動

平成23年9月28日にまとめられた「東北地方太平洋沖地震を教訓とした津波対策に関する専門調査会報告(以下「中央防災会議報告」と略す。)」によると、調査対象870人中、地震が発生したときに半数以上の58%が自宅にいました。会社にいたのは18%で、10%は自宅・会社・学校以外の建物の中にいました。

・ 地震の揺れがおさまった後の避難行動パターン

ア. 揺れがおさまった直後にすぐ避難した(直後避難) 496名

イ. 揺れがおさまった後、用事を終えて避難した(用事後避難) 267名

ウ. 揺れがおさまった後、用事をしていると津波が迫ってきた(切迫避難) 67名

エ. 避難していない(高台など避難の必要がない場所にいた=避難不要) 13名

・ 地震の揺れがおさまった後の避難行動パターン(県別)

項目 全体 岩手県 宮城県 福島県

ア. 直後避難 57% 58% 54% 65%

イ. 用事後避難 31% 30% 32% 25%

ウ. 切迫避難 11% 9% 13% 10%

エ. 避難不要 1% 3% 1% 0%

中央防災会議報告

4-1-3 避難したきっかけ

中央防災会議報告よると、大きな揺れから津波の襲来を察知して避難した人が多く、地域における避難及びかけや率先避難が避難を促す要因となっていました。

(複数回答)

項目 全体 岩手県 宮城県 福島県

大きな揺れから津波が来ると思ったから 48% 58% 40% 44%

以前津波を体験し、津波が来ると思ったから 8% 12% 7% 0%

過去に津波経験・津波の危険性を聞いていた 2% 3% 0% 1%

津波の警報を見聞したから 16% 13% 19% 13%

テレビやラジオで津波の放送を見聞したから 7% 5% 9% 5%

家族又は近所の人が避難しようと言ったから 20% 13% 23% 35%

近所の人が避難したから 15% 9% 19% 20%

会社や同僚が避難しようと言ったから 5% 7% 4% 1%

役場の人が避難を呼びかけていたから 2% 3% 2% 1%

警察の人が避難を呼びかけていたから 2% 2% 2% 1%

消防の人が避難を呼びかけていたから 8% 5% 9% 15%

津波ハザードマップから避難の必要性を感じた 0% 0% 0% 0%

海や川の水の引きを見たから 3% 3% 4% 1%

沖合に高い波が見えたから 3% 3% 3% 0%

土煙や水煙が見えたから 3% 5% 2% 1%

その他 16% 12% 21% 13%

覚えていない 2% 2% 3% 0%

中央防災会議報告

4-1-4 すぐ避難しなかった理由

中央防災会議報告よると、「家族を探す・自宅へ戻る」といった行動が、迅速な避難行動を妨げる要因になっていました。この要因を減ずることが被害の軽減に結びつきます。下の表の項目「Aは用事後避難、Bは切迫避難」で、複数回答です。

項目 合計(A+B) A B

過去の地震でも津波が来なかった 11% 7% 22%

津波警報の津波の高さが高くなかった 2% 1% 6%

最初に観測された津波の高さが数十cmと小さかった 0% 0% 1%

防波堤など津波を防げ施設で防げると思った 2% 1% 5%

家族又は近所の人が大丈夫といった 1% 1% 0%

海から離れた場所にいた 3% 3% 4%

津波の恐れのない高台にいると思った 4% 3% 9%

様子を見てからでも大丈夫と思った 9% 9% 10%

家族の安否を確認していた 13% 14% 10%

同僚などの安否を確認していた 2% 1% 3%

家族を探しに行ったり、迎えにいったりした 21% 24% 12%

地震で散乱したものの片づけをしていた 10% 9% 13%

身体が不自由な家族がいてすぐに避難できなかった 1% 0% 3%

身体が不自由ですぐに避難できなかった 3% 3% 4%

高台や高層の建物が近くにあるので間に合うと思っていた 1% 1% -%

停電などで津波情報を得られなかった 4% 3% 6%

津波のことは考えつかなかった 9% 7% 15%

避難誘導を行っていた 7% 7% 5%

自宅に戻ったから 22% 24% 16%

仕事があったので 9% 9% 10%

その他 31% 32% 28%

※ その他は、身内や知人の世話をしていた、会社や家族の指示で待機していた、避難の準備をしていたなど。 中央防災会議報告

4-1-5 家族の安否確認

安否の確認をした、又は安否の確認をしようとしたができなかった人は、調査対象870人中452人でした。

ア. 安否の確認をした 21%

イ. 安否の確認をしようとしたができなかった 31%

ウ. 安否の確認はしなかた 48%

エ. 無回答 3%

中央防災会議報告

4-1-6 地震後の津波に対する意識

地震の後、自分がいる場所に津波が来ると思ったかを調査した。「津波が来る・津波が来ると思った」は、岩手県が約52%・宮城県は約41%・福島県は約26%となりました。

項目 全体 岩手県 宮城県 福島県

津波が必ず来ると思った 27% 35% 24% 4%

津波が来るだろうと思った 18% 17% 17% 22%

津波は来ないだろうと思った 42% 39% 40% 64%

津波のことはほとんど考えなかった 13% 9% 19% 10%

中央防災会議報告

4-2 災害時の人間心理

東北大学災害科学国際研究所、邑本俊亮教授の「災害時の心理と行動」についての講演資料より「認知バイアス」の紹介をいただきました。

4-2-1 認知バイアスの例

心理学用語で「認知バイアス」とは、人が何かを判断するさいの「偏見」、「先入観」「思い込み」を言います。東日本大震災が起きた時、人は何を思うのでしょう。プロジェクト研究「物語としての震災体験談の分析と記憶に関する研究」(研究代表者:細川彩(現国立長寿医療センター所属)のインタビューデータからの抜粋)。

・ 地震が起きている時はみんな広間で頭を隠していました。シャンデリアが揺れて、

ガチャガチャ音をたててたね。長かったですね、まさか本当に津波が来るとは思いま

せんでした…。

・ 海から1km離れてたんで、津波が来るにしても、床下ぐらいぴちゃぴちゃくるか

なという感じでした。実際には2階建の家が全部流れるくらいでした。

・ ここまでは来ないって言う思い込み。怖いですね、ちょっと50m行けば安全な高

台があるわけですよ、それなのに、来ないだろうってね…。

・ 津波は来るとは思ったよ、ラジオで6mって言ってて、でも6m来るわけないって

自分の家は大丈夫だって。

・ 私ナビ見てて、テレビも見れるんで、仙台空港に水上がって行くの見てるんだけど

決して、石巻には水来ないって、自宅とか店には来ないと…。何だか分からないんで

すけど、考えられなかったですね。実際来てみて、こんなに水が来てて、びっくりし

たんですけど。

・ チリ地震津波、なまじ体験してるもんですから、その時は、セイノから奥には津波

は来ないはずって思い込みがあったので、ここまでは津波来ないよ、大丈夫って、普

段から言ってたような気がするんですよね。

・ 今度の津波は2階にいけば助かったチリ地震のことがあって、まさか6mの津波が

来るなんて思わなかった。来たとしても大したことないと思っていた。

4-2-2 災害時の認知バイアス

ア. これくらいは普通だ → 物事を普通の範囲内で理解したい

火災報知機が鳴っても・・

正常性バイアス、正常化の偏見

イ. 自分だけは大丈夫 → 他人よりも自分のほうが運が良い

まさか自分の住むところが被害にあうとは思わなかった

比較楽観主義バイアス

ウ. 前回大丈夫だったから → 記憶の中で思い出しやすい情報に影響される

前回、警報が出たけれど大丈夫だったから…

利用可能性ヒューリスティック

エ. みんなと一緒に → 他人に同調していれば安心

みんなが逃げないから自分も逃げない

集団同調性バイアス

オ. …があるから大丈夫 → 自分以外のモノに頼りきってしまう

あの防潮堤があるから大丈夫

ハザードマップの危険区域でないから

災害時にはこのような「心理的安定」を保ちやすくなります。これが、いざというときは逆効果となります。危険が迫っているか、避難すべきかなどは、自分が責任を持って判断すべきことです。

4-2-3 切換えが重要

災害の発生時は、緊急地震速報・津波警報・避難指示・避難勧告などをきっかけとし、頭のスイッチを切り替えて認知バイアスを振り払います。つまり「自分の身は自分で守る(自助・率先避難)」を心がけます。

同時に、心のスイッチも切れ替えます。

・ 自分の命を守ることは、他人の命を守ることになります。

・ 防災は1人の力ではなく、100人力の基となる1人力です。

・ 警報や避難勧告・指示で避難した場合に被害がなくても、

「何もなくてよかったね」と云える心のゆとりを持ちましょう。

4-3 防災における基本

「認知バイアスがある」をことを知っていると災害時の適切な判断・行動ができます。「緊急時の認知特性」を知っていると、見落としや誤判断の可能性に気づき、事前に家族内での話し合いをしておくことができます。

4-3-1 家庭での防災

災害発生時に、自分の安全を確認した後は家族の安否が気になります。家族の安否を確認ができれば安心して避難先にとどまることもできます。

ア. 家族全員が、そのとき家にいるとは限らない。

同居している家族が出かけている場合があります。散歩に行った、買い物にでかけた、知人や友人を訪ねた、旅行に行ったなどで、すぐに連絡が取れない場合です。電話を掛けても回線が混雑して「時間をおいて掛け直してください。」と言われます。

イ. 避難場所や安否確認方法を家族で話し合う。

家族それぞれの避難場所や安否確認方法がわかっていれば、家族を信頼し、直ちに避難行動をとることができます。避難場所を決めておけば、電話連絡などが取れない場合でも探し当てることができます。

◎ 家族間の安否確認方法 災害伝言ダイヤル「171」の利用。

・ 災害伝言ダイヤル「171」の使い方を覚えましょう。

・ 加入している電話会社は、利用方法や体験利用を案内しています。

4-3-2 自助・共助・公助

ア. 災害発生直後は、国や自治体の防災対応(公助)には限界があります。

イ. 最終的に身を守るのは自分自身(自助)です。日頃から備えをしておくことが重要

です。

ウ. 災害発生直後には、地域での助け合い(共助)が重要になります。

4-3-3 心がけること

ア. 認知バイアスがあるをことを知る。

イ. 緊急時の認知特性を知ると、災害時の適切な判断・行動ができる。

ウ. 見落としや誤判断の可能性に気づく。

エ. 事前に家族内での話し合いをしておく。

オ. 防災訓練の重要性

参加者の防災意識が向上、身体で覚えると身に付く、実地訓練に勝るものはない。

5 生活者の視点で考える減災の取り組み

~クロスワードを用いて~

講座は「クロスワード」という防災ゲームを通して、災害に関わる様々なジレンマを知り、ワークショップのため2講義分の時間をかけ、日常生 活の中に潜む防災や減災の視点について一緒に考えていく内容でした。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの定池祐季助教でした。

活の中に潜む防災や減災の視点について一緒に考えていく内容でした。講師は、北海道大学大学院理学部研究院付属地震火山研究観測センターの定池祐季助教でした。