1 札幌市の避難場所

1-1 避難場所の種別

札幌市では、災害対策基本法に定められている異常な現象の種類のうち、地形条件、災害履歴、災害想定を勘案し、洪水災害、土砂災害(崖崩れ、土石流及び地滑り)、地震災害、大規模な火事の4つの災害を対象として指定緊急避難場所を指定しています。

1-1-1 一般避難場所

一時的に退避して安全を確保する場所で、地域の公園などが指定されています。(平成23年9月末現在1,164ヶ所)

1-1-2 広域避難場所

大規模火災が発生したとき、身を守り、安全を確保する場所で、大規模な公園やグラウンドなどが指定されています。(平成23年9月末現在50ヶ所)

1-1-3 収容避難場所

長い時間避難が必要な場合に、身体や生命を守る場所が指定されています。(平成23年9月末現在611ヶ所)

各区の体育館、各地域のまちづくりセンター、小中学校などです。

1-2 収容避難場所

被災者の安全と衣食住を確保し、生活物資を支援する場所で、白石区内の収容避難場所は平成23年9月現在で67ヶ所あります。

1-2-1 食料・救援物資の配給

1-2-2 寝る場所、生活場所の提供

1-2-3 情報の提供・交換・収集

1-2-4 復興支援情報の提供

1-2-5 簡単な医療・健康相談

1-2-6 助け合い・励まし合いの場

1-3 どうするかの決断

1-3-1 自分・家族の安全確認する。

1-3-2 隣近所の消火・救出・救助を協力して行う。

1-3-3 収容避難場所へ向かう決断

・ 自宅が倒壊して住むことができない。

・ 一人で自宅にいるのが不安。

・ 他に行くところがないのでしかたない。

2 収容避難場所とは

2-1 収容避難場所の開設

2-1-1 平日の日中

大きな地震が発生した日中は、収容避難場所に指定されている小中学校には施設管理者である校長が勤務しています。

地域の住民で、自宅が倒壊して住むことができない人や、一人で自宅にいるのが不安な人、他へ行くところがない人々が集まってくると、施設管理者である校長は区役所などへ連絡します。

市の職員は、短時間で収容避難場所へ到着できません。勤務先が被災している場合は消火・救出・救助をしています。家族が被災していれば、消火・救出・救助に向かいます。地域の人々が集まってくる収容避難場所までの交通機関が止まっていたり、道路が通行不能になり迂回することもあります。

2-1-2 夜間や休日

地域の住民で、自宅が倒壊して住むことができない人や、一人で自宅にいるのが不安な人、他へ行くところがない人々が集まってきます。

施設管理者である校長や市の職員は、自宅の消火や家族の救出・救助を済ませてから収容避難所へ向かいます。

施設管理者である校長や市の職員は短時間で収容避難場所へ到着できません。収容避難場所までの交通機関が止まっていたり、道路が通行不能になり迂回することもあります。通り道に被災した人や、助けを求めている人がいれば救助してからになります。

2-2 最低限の生活の場

収容避難場所は身体や生命を守る最低限の場所で、雨露を防ぐだけの設備しかないと考えるべきです。

2-2-1 冬は寒い・夏は暑い。

2-2-2 食べ物・水・毛布・救援物資も、人手も足りない。

2-2-3 電気・ガス・水道が止まっている。

2-2-4 テレビなどの情報源がない。

2-2-5 避難者の数に比べ、トイレが少ない。

2-2-6 プライバシーの確保ができない。

2-3 避難所の生活環境

収容避難場所は身体や生命を守る最低限の場所ですから、生活環境は不便で劣悪と考えるべきです。

2-3-1 食事(メニューが選択できない・塩分が多い・野菜が少ない・ご飯が固い)

2-3-2 生活リズム(集団生活のため規律が必要)

2-3-3 運動不足(外へ出ての運動を心掛けないと生命が危険)

2-3-4 トイレの問題(順番待ち・トイレ汚染など)

2-3-5 ひとつの空間に大勢の人が生活する

2-3-6 換気が十分にできない

2-3-7 不特定多数の人が出入りする

2-3-8 心が安らがない(いびきや咳・子どもたちの騒ぐ声・赤ちゃんの泣き声)

2-3-9 感染症の流行、プライバシーが保てないなど

2-4 避難所での健康問題

2-4-1 避難から1週間

2-4-1-1 余震も少なくなり、避難さやも落ち着きを取り戻し始める。

2-4-1-2 足りなかった水や食べ物が十分に配られるようになる。

2-4-1-3 水や食べ物以外の、生活用品に対する要求も出てくる。

2-4-1-4 物資は多数届けられるようになる。

2-4-1-5 報道された避難所に、支援物資やマスコミが集中する。

2-4-1-6 ある避難場所では新物資が有り余っているのに、別の避難所では何もかも

不足という状態が続くこともある。

2-4-2 1週間から1ヶ月

2-4-2-1 水や食料が安定して届けられるようになる。

2-4-2-2 避難所ごとに自主運営組織ができ、運営のルールが作られていく。

2-4-2-3 風邪や不眠、持病悪化などの健康問題が目立ち始める。特に、お年寄りが

死亡するケースもある。

2-4-2-4 プライバシーがない、食事メニューが単調といった生活上の不満が出てく

る。

2-4-2-5 イベント性のあること、楽しい食事会などが求められてくる。慣れてきた

とはいえ、不自由な避難生活なので楽しみが必要になる。

2-4-3 1ヶ月から3ヶ月

2-4-3-1 避難所での生活が安定し、避難所運営も軌道に乗ってくる。

2-4-3-2 仮設の風呂などもできはじめる。

2-4-3-3 精神的な限界に達する避難者も現れ始める。

2-4-3-4 自宅でひとり暮らしよりも、避難所生活が楽しいと感じる中高年がでてく

る。

2-4-3-5 一方、プライバシーがないことに我慢できない、トイレの不自由さに我慢

できない若者などがでてくる。

2-4-3-6 しだいに避難所内の人数が減り始め

る。

2-4-3-7 ボランティアに疲労がたまり始め

る。

2-4-3-8 傘悦住宅の建設が始まる

2-4-4 3ヶ月以降

2-4-4-1 街の機能が回復し始め、正常化へ向かう。

2-4-4-2 避難者、ボランティアの現象により、避難所運営が難しくなり、次々と避

難所は解消されていく。

2-4-4-3 避難所閉鎖を急ぐ行政と避難者とのトラブルが発生する。

2-4-4-4 避難所の統廃合が行われ、そのたびに慣れた避難所から出て新しい避難所

で新しい人間関係づくりが求められる。

2-4-5 石巻市での避難者の声

2-4-5-1 避難所を去る人が多くなり、今日も1人見送った。うれしいけどさみしい

(55歳の女性)。

2-4-5-2 ゲームばかりしているけど、本当はもっと運動したい。スイミングスクー

ルの練習は毎日あったのに・・・。体はなまっちゃう(10歳の男性)。

2-4-5-3 食事が十分に出でるので助かる。校舎の廊下でラジオ体操するのが日課

になった。体調はすこぶるいいので効果はある(68歳の男性)。

2-4-5-4 毎日ひとつずつ、あれこれとうしなったものを思いだし、つらい。家の掃

除や食事の準備など普通の家事をしたくてたまらない(53歳の女性)。

2-4-5-5 自衛隊が市内に設けてくれた風呂で、二週間ぶりに入浴できるのが今日の

楽しみだ。次は選択したい(37歳の女性)。

2-4-5-6 友達と思い切り遊びたい。地震の日以来、親類などのところに行っている

友達も多い。早く今まで通りの街に戻ってほしい(14歳の男性)。

4 避難場所の運営

4-1 避難所の開設

4-1-1 地震発生直後

市職員を配置して避難所の運営を行う。

4-1-2 3~7日後

避難者による自主運営委組織を立ち上げ、業務を移行し始める。

※ 市職員は地域全体の応急対応に専念するため職場へ戻ります。

4-2 自主運営組織の立ち上げ

4-2-1 避難者からボランティアを募って運営メンバーを構成する。

4-2-2 リーダーと副リーダーを決める。

※ 市職員チームの引き上げ後はどうすべきか、避難場所の施設管理者・自主運営組織のリーダー・引き継ぐ市職員などと今後の運営について話し合いが必要です。

4-3 役割の分担

4-3-1 情報に関すること

情報の収集・発信・伝達

4-3-2 食料・物資に関すること

食鳥と物資の調達、受入れ、管理、配給、炊き出しの実施。

4-3-3 救護に関すること

病人、けが人、要援護者への対応。

4-3-4 ボランティアに関すること

ボランティアの受け入れ・管理。

4-3-5 その他

区災害対策本部(区役所)との連絡調整、避難者名簿の作成・管理、安否確認等の

問い合わせ対応、取材対応、郵便物・宅配物の取次ぎ、防火・防犯。

4-4 自主運営ルール

4-4-1 体育館は土足禁止。

4-4-2 トイレ使用後は必ず水を流す。(プールからミズを運んでおくこと。)

4-4-3 毎朝「9:30」より清掃。

4-4-4 毎日「16:00」よりトイレ清掃。

4-4-5 ガスコンロ使用時間帯は1日に2回のみ。

「7:00~9::00」、「17:00~19:00」

4-4-6 電話取次ぎ時間帯は「9:00~21:00」の間のみ。

4-4-7 体育館東側更衣室は「女子更衣室」とする。

4-4-8 ゴミは分別する。

4-4-9 喫煙場所は、体育館周りの灰皿のある場所とする。

4-4-10 3階のトイレは使用禁止。

4-4-11 班長打ち合わせ時間は「7:00食堂にて」「20:00応接室にて」。

4-4-12 テレビ視聴時間は「7:00~22:00」の間のみ。

5 自助が最善の道

5-1 災害に対する考え方

自助とは、「危険・準備・対処」を日頃から考えておくことです。

5-1-1 危険 身の回りに、どのような危険があるのか知る。

5-1-2 準備 危険を避けるための心構え・備えを行う。

5-1-3 対処 危険が迫った時、どうすれば良いかを考える。

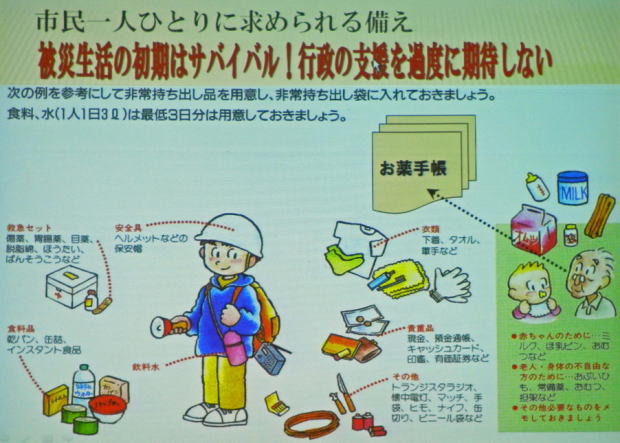

5-2 大切な備え

寝室に潜む危険を知ってください。家具(タンスなど)の下敷きで命を落としています。阪神・淡路大震災の教訓は「明暗を分けた家具の固定」です。

寝室は無防備な空間です。つり下げ式の照明器具は固定を補強します。壁面に飾った額類はガラスに飛散防止フイルムを貼ります。タンスなどは転倒防止具で固定します。窓や戸のガラスには飛散防止フイルムを貼ります。防炎カーテを使用しましょう。

5-3 応急備蓄物資

5-3-1 食料対策

アルファ米・缶入りのパン・クラッカー・粉ミルクや哺乳瓶。

5-3-2 防寒対策

毛布・寝袋。

5-3-3 トイレ対策

様式便座の簡易トイレ・大人用や乳児用の紙おむつ。

5-3-4 照明対策

懐中電灯・ロウソク・ランタン・真ん中部分を折り曲げると化学反応で光るス

ティック(サイリュームなど)。

5-3-5 その他

お薬手帳・手回しの充電式ラジオ・生理用品。

謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。