1 近年の地震被害

1-1 世界の地震被害

1-1-1 2004.12.26.07:58 スマトラ沖地震 M9.2 死者行方不明者22万人

1-1-2 2008.05.12.14:28 四川大地震 M8.0 死者70,000人

1-1-3 2010.01.12.16:53 ハイチ大地震 M7.0 死者316,000人以上

1-1-4 2010.02.27.06:34 チリ大地震 M8.8 死者800人以上

1-1-5 2011.02.22.12:51 ニュージランド大地震 NM6.3 死者65人

1-2 日本の地震被害

1-2-1 2003.09.25.04:50 十勝沖地震 M8.0 死者1人 不明1人

1-2-2 2004.10.23.17:56 新潟県中越地震 M6.8 死者68人 負傷者4,805人

1-2-3 2005.03.20.10:53 福岡県西方沖地震 M7.0 死者1人 負傷者1,087人

1-2-4 2007.03.25.09:42 能登半島地震 M6.9 死者1人 負傷者355人

1-2-5 2007.07.16.10:13 新潟県中越沖地震 M6.8 死者15人 負傷者2,345人

1-2-6 2008.06.14.08:43 岩手・宮城内陸地震 M7.2 死者17人 負傷者448人

1-2-7 2008.07.24.0:26 岩手県沿岸北部地震 M6.8 死者1人 負傷者211人

1-2-8 2009.08.11.05:07 駿河湾地震 M7.2 死者17人 不明6人 負傷者448人

1-3 地震発生の周期

1-3-1 明治三陸地震(115年前)

1896(明治29)年6月15日19:32 釜石市東方沖200km付近 M8.3

死者21,915人 不明44人 津波(最高)38.2m

1-3-2 関東大震災(88年前)

1923(大正12)年9月1日11:58 小田原市直下~房総半島 M7.9

幅70km岩盤が2.1mずれる 死者142,800人 倒れた家128,226棟 津波(最高12m)

1-3-3 兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)

1995(平成7)年1月17日5:46 三陸沖深さ24km M9.0

死者6,434人 倒れた家79,283棟

1-3-4 東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)

2011(平成23)年3月11日14:46 三陸沖深さ24km M9.0

死者19,074人 不明2,633人 負傷者6,219人 住宅全壊127,361棟 半壊273,268棟 一部半壊762,277棟 火災330件

津波(最高9.3m以上)

1-4 札幌市に影響あった地震

-4-1 石狩地震 1934(昭和9)年2月9日

推定M5 市内に液状化現象あり

1-4-2 十勝沖地震 1952(昭和27)年3月4日

M4 建物石部破損1

1-4-3 十勝沖地震 1968(昭和43)年5月16日

M4 負傷者5、建物倒壊11、一部損壊123

1-4-4 浦河沖地震 1982(昭和57)年2月21日

M4 負傷者17、建物倒壊1、一部損壊22

1-4-5 十勝沖地震 2003(平成15)年9月26日

M4 負傷者8、建物一部損壊64

2 地震の発生状況

2-1 震度と揺れ等の状況

気象庁が発表している震度は、地表や低層建物の一階に設置した震度計による観測値です。中高層建物の上層階では地表より揺れが強くなり、同じ建物の中でも階や場所によって揺れの強さが異なります。

平成21年3月31日に改定された「気象庁震度階級関連解説表」では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるものが記述されています。ですから、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありません。

下記の「震度と揺れ等の状況(概要)」は、気象庁のホームページで公開され、ダウンロードして「 http://www.jma.go.jp/jma/kishou/books/kaikyuhyo/ 」利用できます。

2-2 世界の年間地震回数

世界で起こっている地震の数を1年間の平均で表しました。

2-2-1 M8.0以上 1回 1900年以降のデーターによる

2-2-2 M7.0~7.9 17回 1990年以降のデーターによる

2-2-3 M6.0~6.9 134回 1990年以降のデーターによる

2-2-4 M5.0~5.9 1,319回 1990年以降のデーターによる

2-2-5 M4.0~4.9 13,000回 推定値

2-2-6 M3.0~3.9 130,000回 推定値

2-3 日本の年間地震回数

日本で起こっている地震の数を1年間の平均で表しました。世界で起こっている地震のほぼ1割りにあたる数の地震が、日本及びその周辺で発生しています。

2-3-1 M8.0以上 0.2回(10年に2回)

2-3-2 M7.0~7.9 3回

2-3-3 M6.0~6.9 17回

2-3-4 M5.0~5.9 140回

2-3-5 M4.0~4.9 約900回

2-3-6 M3.0~3.9 約3,800回

2-4 日本での大地震回数

2011年に日本及びその周辺で起こったM5.0以上の地震は次の通りです。2011(平成23)年3月11日の東北地方太平洋沖地震の活発な余震活動の影響もあり、日本の年間地震回数の平均を上回りました。

2-4-1 M8.0以上 1回(東北地方太平洋沖地震)

2-4-2 M7.0~7.9 8回

2-4-3 M6.0~6.9 107回

2-4-4 M5.0~5.9 665回

2-5 世界の地震十傑

地震波の周期と振幅の情報を用いて求めるモーメントマグニチュード(Mw)で測った記録で、1960年5月22日に南米チリで発生したMW9.5の地震が世界最大です。津波が約1日かけて太平洋を挟んだ日本にも来襲して大きな被害をもたらしました。

アメリカ地質調査所によると、1900年以降に発生した地震の規模の大きなもの上位10位は次のとおりです。(2012年4月11日現在)

| 順位 | 年月日 (日本時間) | 発生場所 | マグニチュード (Mw) |

|---|---|---|---|

| 1 | 1960.05.22 | チリ | 9.5 |

| 2 | 1964.03.23 | アラスカ湾 | 9.2 |

| 3 | 2004.12.26 | インドネシア(スマトラ島北部西方沖) | 9.1 |

| 4 | 2011.03.11 | 日本の三陸沖(東北地方太平洋沖地震) | 9.0 |

| 1952.11.05 | カムチャッカ半島 | 9.0 | |

| 6 | 2010.02.27 | チリ、マウリ沖 | 8.8 |

| 1906.02.01 | エクアドル沖 | 8.8 | |

| 8 | 1965.02.04 | アラスカ、アリューシャン列島 | 8.7 |

| 9 | 2005.03.29 | インドネシア、スマトラ島北部 | 8.6 |

| 1950.08.15 | チベット、アッサム | 8.6 | |

| 2012.04.11 | インドネシア、スマトラ島北部西方沖 | 8.6 | |

| 1957.03.09 | アラスカ、アリューシャン列島 | 8.6 |

3 地震直後の行動

1923(大正12)年9月1日11:58に、神奈川県相模湾北西沖を震源としたM7.9の大正関東地震が発生し、昼食の時間帯と重なったので136件の火災が発生しました。

全体の犠牲者105,385人のうち強風を伴った火災による被害者は91,781人となる全犠牲者の約9割は火災で命を失いました。「関東大震災」時の反省で、地震直後の取るべき行動は「グラッときたら火の始末!」となりました。

1995(平成7)年1月17日にM7.3都市直下型地震「阪神淡路大震災」が発生しました。断層沿いに被害が集中したので被災地域が狭く、冬季の早朝に発生したので多くの人々は自宅で就寝中でした。死者の80%相当は倒壊した木造家屋の下敷きになって即死、1階で就寝中に圧死が多くみられました。

死者の10%相当にあたる約600人は「室内家具の転倒による圧死」と推定する調査結果があり、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人が2,221人と92%にも上りました。このような「阪神淡路大震災」の反省をもとに、平成7年の阪神淡路大震災以降は「グラッときたら身の安全!」に変わりました。

4 札幌で想定される大地震

札幌に影響を及ぼすのは、存在が確認されている「石狩低地東縁断層帯(主部)」の地震です。この地震で建物の全半壊は112,461棟、死者2,050人、負傷者34,395人と想定されています。

犠牲者が発生するのは、地震発生直後に建物や家具の下敷きになることが原因と考えられます。冬季は2時間以内に救出できないと仮定される凍死者が6,184人、厳寒期であれば8,234人と推定されています。

地震が冬季の場合、積雪の影響も加わってライフラインの復旧が遅れ、都市機能が完全に回復するのは地震発生より3ヶ月後の想定されています。

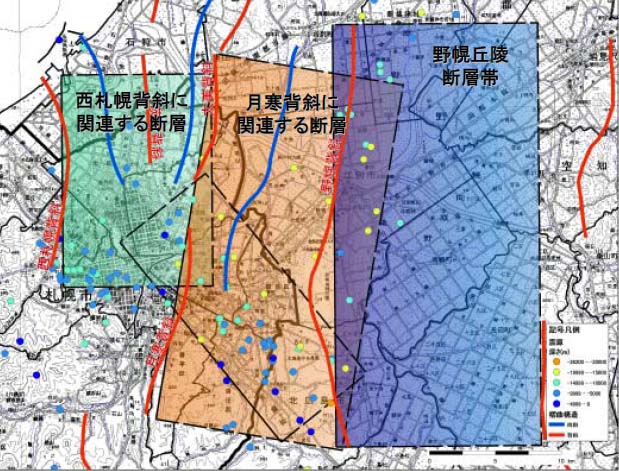

石狩低地東縁断層帯(主部)地震以外に、苫小牧沖に海溝型地震M7.5を起こすとされる断層があります。伏在断層ですが都市直下型M8.0の地震が想定される「野幌丘陵断層帯・月寒傾斜に関連する断層・西札幌背斜に関連する断層」もあります。

札幌市の新しい「第三次地震被害想定」で「地震防災マップ」の配布も行われていますが、周囲を見回すと防災の準備をしているようには見えません。個人の災害対策が遅れている理由は「自分は大丈夫」と思っているからと言われます。

マンション管理組合の理事長や町内会長の任期中に、防災と減災準備の資料を配付して準備の提案をしましたが賛同する役員は皆無に近い状態でした。腰をあげないのは人間の基本的な心理とされています。

4-1 事態を楽観視し、災害を軽視する

4-2 自分に都合良く考える

4-3 客観的な予想ではなく、願望を含めた予想に執着する

という、正常化の偏見にとらわれているからです。いざ災害発生というときは、

4-4 普段やっていることしかできない

4-5 普段やっていることも満足にできない

4-6 普段やっていないことは全くできない

との教訓があります。

5 減災のために

災害や危機に対する考え方として、日頃からイメージすることがもっとも重要とされています。

・ 危険 身の回りに、どのような危険があるか知る。

・ 準備 危険を避けるための心構え・備えを行う。

・ 対処 危険がせまったとき、どうすればよいかを考える。

6 消火器の扱い方

消火器の使い方を身に付けないと、火を消すどころか、かえって危険な場合もあるのです。講演後は東札幌会館の二階から駐車場へ避難して、火災発生時に充満する煙の中を通過する体験をし、消火器を使った消火訓練が行われました。

消火器に手をかける前に、火災発生を告げる声を上げることを忘れています。ホースを外す前に、安全ピンを抜くのを忘れています。ホースは先端部の金具を持たないと、火を消せないことを忘れています。訓練開始前に受けた説明どおりにできる人は半数程度でした。

訓練は泡沫消火器ですが、販売されているのは粉末消火器が主流です。火に向かってホースから粉末を噴射すると、部屋中は真っ白になって何も見えなくなります。火が消えない場合は、逃げ道が分らずパニック状態となり焼死します。

粉末消火器を使う時は、出口に背を向けることが大原則です。噴射したらそのまま下がって出口から逃げます。出口を目で確認することはできません。

7 減災は周囲の確認から

災害に備えるには、地域の危険箇所を調査して自分たちの防災マップをつくります。防災マップやハザードマップで身の回りや家の周りの危険性を確認する、落下や転倒防止対策を行う、火災防止対策を行う、身の安全対策を行う、家の中の安全チェックなど、常日頃災害時をイメージすることが重要と言われます。

冬期間の震災発生時は、積雪の影響でライフラインの復旧作業が遅れ、都市機能が完全に回復するのは地震発生から約3ヵ月後と想定されています。豊平川は日本三大急流河川で、本州並みの豪雨に襲われたときは都市機能がマヒします。

謝辞:内陸型伏在断層の地図は、平成20年9月18日にまとめられた平成20年度札幌市防災会議「第三次地震被害想定(想定結果)」より転載しました。ありがとうございます。