1 高齢者の実態

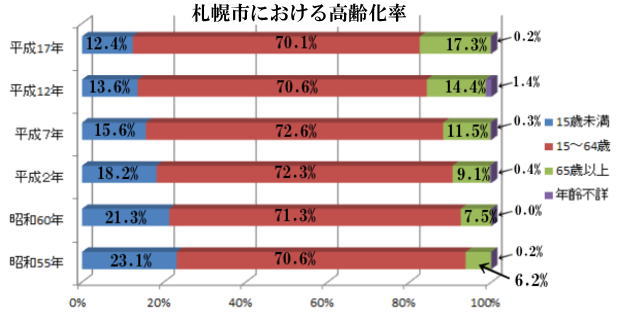

札幌市における高齢化率の推移をみると、15歳未満の人口は昭和55年に23.1%を占めていますが、平成17年になると12.4%へ半減しています。一方で、65歳以上の高齢者人口は昭和55年に6.2%だったのが、平成17年には17.3%と約3倍に増加しています。

1-1 地域での福祉課題の増加

ア. 高齢者の孤立、孤独死の増加

平成16年度の孤立死者は東京23区で2,718人。

イ. 認知症の増加と徘徊高齢者の増加

屋外を徘徊中に死亡したり行方不明となった高齢者は、平成16年の1年間に約900人とも1,400人とも言われています。

ウ. 虐待家庭(高齢者・児童)の顕在化と増加。

エ. 消費者被害(悪徳商法等)の増加。

オ. 制度の外の、支援を必要としている世帯の増加。

1-2 地域の福祉問題

少子高齢化が進んで核家族化が進行するとともに、地域との関係が希薄化した高齢者が増加しています。

ア. 自宅で亡くなられて一週間後、不審に思った新聞配達員に発見された。

イ. 妻に先立たれて閉じこもり気味。また、認知症のような行動も少し見受けられる。

ウ. 夫の介護をされ介護保険サービスも使っていない様子。妻の介護疲れが心配です。

エ. お一人暮らしの86歳男性。体力的に除雪ができず、外出も困難なようです。

1-3 豊平区の事故発見例

豊平区の民生委員から提供いただいた情報です。

・ 死後4日以降に発見され、遺体に傷みがあった事例

ア. 家賃の集金で大家さんが、死亡後約30日目に発見。

イ. 姿を見かけないと近所の女性が、死亡後約10日目以降に発見。

ウ. 姿を見かけないと大家さんが、死亡後約10日目以降に発見。

エ. 電話に応答がないので福祉電話相談員が、死亡後約7日目以降に発見。

・ 死後3日以内に発見された事例

ア. 新聞がたまっていると管理人が、死亡後3日以内に発見。

イ. 訪問したヘルパーが、死亡後3日以内に発見。

ウ. 姿を見かけないと近所の人が、死亡後約3日目以降に発見。

エ. カーテンが開いていないと近所の人と民生委員が、死亡後約3日目以降に発見。

・ 助かった事例

ア. 毎日訪問している妹が、倒れて約1日のちに発見。

イ. カーテンが開いていないと近所の人が、倒れて数時間後に発見。

ウ. 安否確認に訪れた民生委員が、倒れて数時間後に発見。

1-4 豊平区の孤立死者の特徴

一人暮らしでだれにも看取られずに死亡した高齢者の特徴は共通していました。人との交流を好まない男性高齢者が多く、民生委員の定期訪問も月に1~2度程度なので限界があり、異変に気づいた隣人が民生委員へ連絡していました。隣人を思いやる心が発見につながったと言えるでしょう。

ア. 年齢が70歳以上(平均年齢は76歳)

イ. 死亡者は男性がほとんど(男性7人、女性1人)。

ウ. 病弱者。

エ. アパートなどの集合住宅に居住。

オ. 新聞購読者は2人。

カ. 町内会加入者は2人、回覧板は1人。

キ. フォーマルサポートの利用者は2人。

ク. 民生委員の定期訪問や安否確認を

受けていた。

ケ. 発見者は隣人が6人。

コ. 3日以内の発見が4人。

2 福祉のまち活動とは

自分が寝たきりになったり障がいを持ったときに、この地域に住んで良かったと思えるような支え合いの環境が整った地域社会を「福祉のまち(略称:福まち)」といいます。地域福祉のまち推進センターは、見守りや安否確認活動と日常生活の延長で可能な助け合いを基本とし、地域に根差した様々な福祉活動を行っています。

最近は地域が抱えている諸課題に対応するため、よりきめ細やかで継続的な助け合い、話し合いの場作りが必要となってきました。このため、単位町内会内で福祉推進委員会を開設する動きが全市的に広がっているとのお話でした。

2-1 組織運営と広報活動

地域福祉のまち運営委員会は88地区のすべてに設置され、福祉のまち事務局は7地区に設置されました。研修会は70地区で開催され、広報紙の発行は58地区、チラシの作成は76地区というのが、平成21年度における白石区の実績です。

2-2 交流事業

福祉推進委員会の設置数は1,170ヶ所となり、高齢者世帯宅26,676世帯への訪問活動を行いました。「ふれあい・いきいきサロン」の開催は59地区、「お食事会」として会食や配食会の開催は63地区、入浴会は35地区で実施しました。子育て支援のサロン開催は72地区となっています。

3 福祉推進委員会

3-1 福祉推進委員会とは

単位町内会の区域を1つの範囲として福祉推進委員会を設置します。地域住民の理解と参加により、地域の中で支援を必要としている住民に対し、日常的な支え合いと公的なサービスに結びつけながら、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指して設立します。

福祉推進委員会の支援対象者は、日常の生活や健康状態、非常時の対応が

ア. 夜間、電灯が点灯しているか。

イ. カーテンが開閉されているか。

ウ. 新聞や郵便物がたまっていないか。

エ. 軽易な日常支援(ゴミだしなど)。

3-2 福祉推進委員の活動

ア. 集める・・・・情報収集

イ. 見つける・・・支援を必要とする人の発見

ウ. 受け止める・・悩みに耳を傾ける

エ. 調整する・・・活動内容の調整

オ. つなぐ・・・・必要に応じて福祉関係機関を紹介

3-3 見守り支援活動の重要性動

ア. 高齢者・障がい者への支援・・・・孤独死防止、日常生活支援など

イ. 子育て支援・・・虐待の防止

ウ. 防災防犯活動・・・悪徳商法防止と児童犯罪の防止

エ. 高齢者等の孤立防止・・・安心安全な福祉のまちづくり

3-4 これからの活動

ア. だれもが「担い手」と「受けて」の両方を持っています(相互支援)

イ. 小地域活動の二面性を理解(近いことによる安心感と不安感)

ウ. 他の福まち、社会福祉協議会(略称:社協)の積極的な活用

エ. 地域内の各種団体や行政、社協などとの連携

謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。