1 下水道の役割

下水とは、主に都市部の雨水(うすい)と汚水(おすい)を指します。雨水は、空からの降水と降り積もった雪が気温の上昇などで融けた融雪水を含み、河川水や地下水となったものは除いて地表にあるものが対象です。汚水は、家庭での調理や洗濯で生じる生活排水や水洗式便所からのし尿、商店やホテルと町工場や大工場などから出る産業排水(耕作は除く)などを指します。

下水道とは、主として市街地の下水を排除して安全に処理するために地方公共団体が管理する経路で、排水施設の相当部分が地下水路(暗渠)などである構造のものを指します。下水道は生活環境の改善だけではなく浸水をくい止めるための雨水対策など、市民生活を支える重要な社会的基盤となる施設で、浄化などの水質改善で河川の水質や水辺環境の向 上にも役立っています。

上にも役立っています。

都市化が進んで地面がアスファルトなどで覆われてしまい、地下に雨水が浸透しづらくなりました。下水道がなかったら降り続いた雨でまちが浸水してしまいます。右側の写真は、札幌市建設部パンフレット「雨に強いまちづくりをめざして」より転載しました。

2 下水道の歴史

明治初期の札幌で、融雪時の浸水対策として市街地に小規模な排水路の整備を始めました。当時の雑排水は川へ流し、し尿は各家に溜めおいて汲み取りする方法が一般的でしたが、大雨の時に雨水も汚れた水も混じって街路にあふれでたので不衛生な状態でした。このため本格的な下水道の必要性が高まっていきました。

戦後の急速な都市化に伴い川は汚れて衛生環境の悪化が進み、昭和40年代に市内7ヶ所の下水処理場が運転を始めて水質の改善が始まりました。汚れがひどくなり一時は魚がすめない川となった豊平川の水質は改善され、昭和54年には25年ぶりにサケが戻ってきました。

札幌市の下水道のうち約60%は雨水と汚水を同じ管で流す合流式で、管の整備にかかる費用は少なくて済みますが、大雨が降ると未処理の下水がそのまま川へ流れてしまう問題がありました。

下水の全量を一度に処理できないので、平成3年度から茨戸水再生プラザに19.6百立方m の雨水滞水池、平成9年度から創生川処理区で46,400立方mの貯留管、平成15年度から伏古処理区で32千立方mの貯留管を設置して下水の浄化処理を行っています。

の雨水滞水池、平成9年度から創生川処理区で46,400立方mの貯留管、平成15年度から伏古処理区で32千立方mの貯留管を設置して下水の浄化処理を行っています。

平成26年度には豊平川処理区に24千立方mの貯留管が完成します。右の写真は札幌市のホームページ下水道(その他広報活動)から転載した「豊平川雨水貯留管」の内部です。

新規に整備される下水道管は、雨水を流す管と汚水を流す管を別にした分流式が基本になっています。札幌市内の下水管の長さは約8千kmあり、下水処理に必要な電気代は1日400万円にもなります。

3 札幌市の浸水被害

平成19年10月4日、札幌市内に降った集中豪雨は「道路冠水20ヶ所、店舗浸水2ヶ所、地下車庫浸水10ヶ所、排水設備溢水10ヶ所、マンホール溢水11ヶ所、自火報の誤作動7ヶ所」という浸水被害を もたらしました。

もたらしました。

この日の午後、12時過ぎに北区で降り始めた雨は東区をかすめ、中央区・白石区・豊平区の全域に集中豪雨を降らせて16時には清田区方向へ抜けていきました。

札幌市内でも1日の降雨量に大きな違いがあり、手稲区と西区、南区もまったくといっていいほど降っていないのです。右上の「札幌市に降った大雨の様子」は、防災リーダー中級研修会で投影された画面を撮影した写真です。

札幌市では都市化の進展や局所的な集中豪雨により、床下浸水や道路冠水などの被害がこれまでも発生しています。

| 項目 | 15年8月 | 18年7月 | 19年6月 | 19年8月 | 19年10月 | 20年7月 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 床下浸水 | 7 | |||||

| 道路冠水 | 1 | 14 | 1 | 9 | 5 | 2 |

| マンホール溢水 | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 |

4 浸水への対応

札幌市の下水道整備は5年に一度の大雨を対象にしていましたが、家屋と舗装面積の増加や都市化の進展に伴って雨水排出量が増加し、浸水被害が発生していることから雨に強い都市の実現に向けて雨水対策事情を始めました。

浸水のない快適な都市を次世代にわたす虹のかけ橋となることを願い、雨上がりの大空にさわやかに輝く虹をイメージして、この事業に「アクアレインボー計画」と名付けました。計画では、管路やポンプ場の能力を高める施設の拡充整備と、雨水流出抑制型下水道を主な柱としています。

降雨の確率を毎時35mmに上げることで既設管路とポンプ施設の拡充が必要となり、旧基準で整備した下水管(既設管)では排水能力が不足するため、下水道の能力を補うために新たな下水管(拡充管)を整備しています。大雨が降ったときに、既設管の排水能力を超えた雨水を拡充管へ流し、拡充管で集めた雨水を河川へポンプで放流します。

札幌市県建設局のパンンフレット「札幌市の水道」より転載。

雨水流出抑制型下水道は、雨水を地下浸透させる浸透式下水道と貯留があり、流域が本来持っていた保水能力や遊水機能を回復させ、ピークの遅延と流出量の減少を図ろうとするものです。浸透式下水道は、下水管施設への流入量を軽減するだけでなく、地下水のかん養にもなり、自然界の水の循環サイクルを取り戻すことにもなります。

下水道には耐震診断の結果基準に満たない施設もあります。水再生プラザの運転管理の中枢を担う管理棟から優先的に耐震化を実施し、平成23年度までにすべての管理棟の耐震補強を完了する予定です。

老朽化により耐震性が低下した管路と地下管路継手部の耐震化も進めています。また、幹線管路にあるマンホールの耐震強化も進めています。

5 地下水位低下と地盤沈下

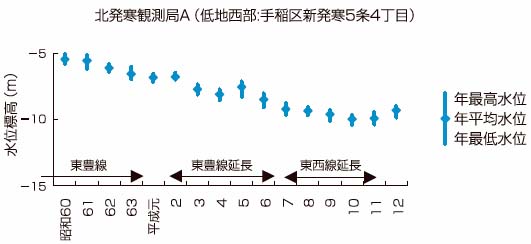

手稲区新発寒5条4丁目の地下水位は、市営地下鉄の工事が行われるたびに下がり、東西線延長工事が 終わると少々戻っています。

終わると少々戻っています。

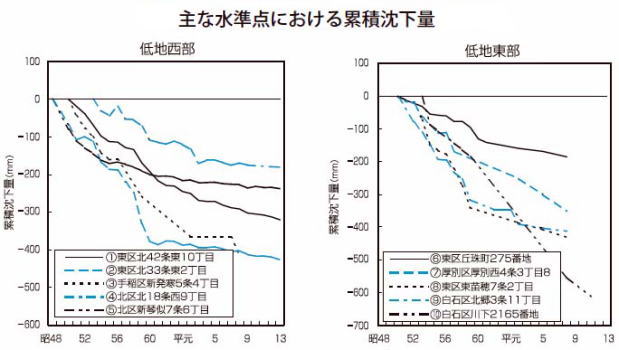

雨水の地下浸透量が減ることにより地下水位が低下し、一部の地区では地盤沈下が起きています。

札幌市内の水準点10ヶ所で計測された値は、国土交通省の地下水位年表(1985~2000年)をみると明らかに地盤沈下が顕著になっています。これは地下浸透する雨水が減少していることを示すものといえます。

この状態を放置できない札幌市は、地下水のかん養のため地下水を利用する市民に、雨水の有効利用や地下浸透の促進と地下水の節水に努めるようお願いしてきました。平成15年2月には札幌市生活環境の確保に関する条例を改正し、地盤沈下の防止や地下水の保全を図るため、雨水の有効利用と地下水のかん養や節水、地下水揚水の抑制について規定しました。

札幌市内では温泉掘削が盛んに行われるようになり、温泉付きマンション、ホテル、温泉入浴レジャー施設等々が数多く建設され、温泉資源の保護も必要になってきました。札幌市内平野部の温泉を保護することを目的として、北海道温泉保護対策要綱が一部改正されて平成17年5月1日から適用されています。

6 協働による雨水流出抑制

札幌市の下水道事業は、下水道使用料収入と一般会計繰入金で支えられていますが、景気の低迷などの影響で一般会計繰入金が徐々に増加しています。今後も施設や設備の老朽化に伴う修繕費用の増加が見込まれる状況です。

下水道の役割のひとつは雨水の排除です。これまでは、下水道管などの施設設備の整備により対応してきましたが、近年は都市化による舗装面の増加と局所的豪雨の増加が起きています。施設設備の整備だけでは十分な対応が難しくなっています。

舗装におおわれたまちを市民や企業の協力で緑を増やすなど、雨水の流出しにくいまち並みにできないでしょうか。家庭でも雨水や雪解け水が地下に浸透できる庭づくりをしたり、貯留して園芸利用などを進めれば、下水道の負担を減らして自然の水循環に戻すことができます。

この課題を解決するには二つの対策が考えられます。ひとつは、まち全体で「雨水浸透を促進」して水と緑のうるおいあるまちづくりを目指すことです。もうひとつは、周辺地区に浸水を引き起こす恐れのある「大規模な施設(大規模駐車場など)の雨水流出量を抑制」することです。

6-1 雨水浸透を促進

近年ゲリラ降雨や局所的な集中豪雨が増え、全国のデータで約20年前と比較するとおよそ1.55倍に増加しています。しかも、まちの大部分は舗装に覆われているため、雨水の約60%は下水道に流れ込んでいるのです。

敷地内に緑地を確保すると、雨水は植物に潤いを与えながら地下へ浸透していき、緑化により人々は安らぎを得ることができます。また、敷地内に雨水浸透桝や雨水浸透トレンチを設置することで、雨水の地下浸透は促進されます。

庭の樹木や鉢物に与える園芸用の水を貯めておき、残った雨水は晴れた日に庭や道路に打ち水としてまくと涼が得られ、下水道の負担を減らして雨水を地下浸透させる一助になります。

6-2 流出量の抑制

市内の駐車場も同様ですが、郊外にあるショッピングセンターなどの駐車場は広大な面積が舗装されています。舗装されていると雨水は地下浸透できず、排水路で集められた雨水は膨大な量となって下水道へ流れ込みます。

駐車場などの大規模施設では、緑地や浸透桝などの自然浸透設備のほか、一時的に雨水を貯留することが可能な施設の設置も検討しなければなりません。

謝辞:文中に掲載した図は、札幌市発行の「防災マップ」より転載しました。ありがとうございます。