1 最近の大雨の特徴

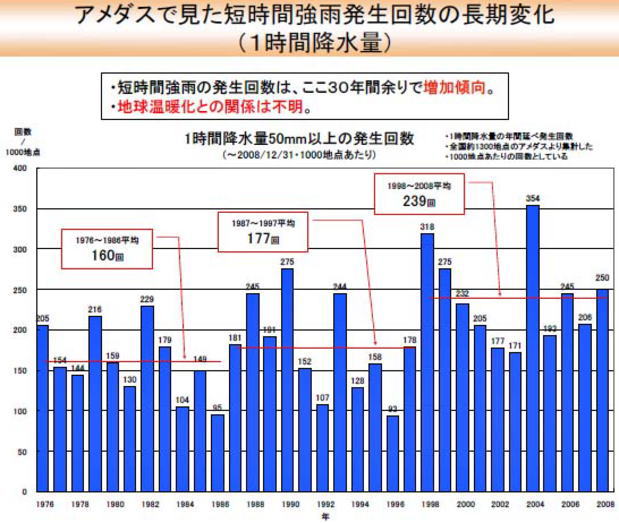

1976(昭和51)年から2008(平成20)年の32年間、アメダスで1時間に50mm以上の雨を観測した回数を11年間ごとに平均回数を求めて比較しました。

2008年までの11年間は、最初の11年間に比べて約1.5倍となっており、短時間強雨も増える傾向にあります。

2 防災気象情報の改善

平成16年に発生した自然災害犠牲者の増加に伴い、内閣府は平成17年3月に「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」で避難勧告の発令遅れや逃げ遅れによる被害者の存在を指摘しました。これを受けて気象庁は、警報・注意報を防災機関や自治体の対応とより関連づけるため、大雨・洪水警報・注意報の見直しを行いました。

2-1 大雨と洪水

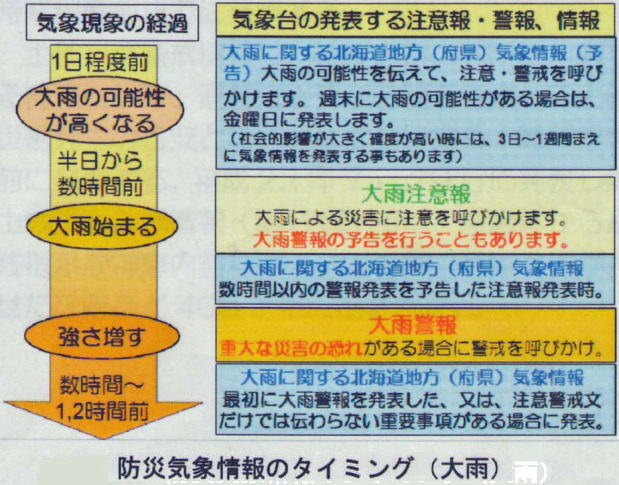

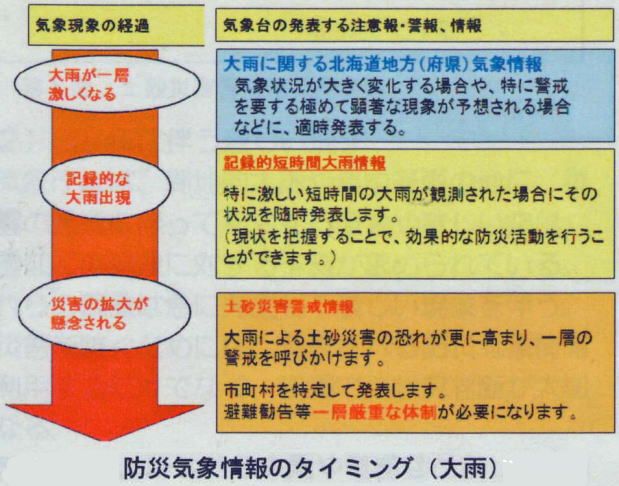

大雨が予想されるときの、防災気象情報の流れはつぎのとおりとなっています。

大雨現象が発生する1日程度前から数時間前に、予告の情報として注意報や警報を発表し、その後に防災気象情報を発表します。

さらに、警報を発表した後や気象状況が大きく変化する場合など、伝えなければならない重要な事項があったときには随時発表します。また、社会的に大きい現象が予想される場合は、3日から一週間前に気象情報を発表する場合もあります。

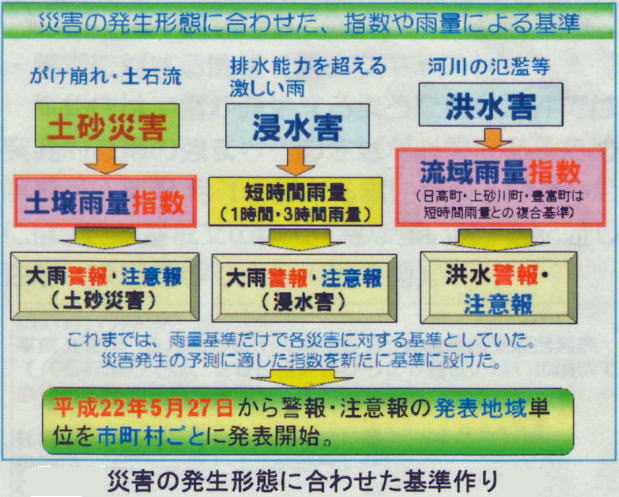

従来の24時間雨量基準に変わり、災害の発生に対応する新たな指数として、土砂災害には「土壌雨量指数」、洪水害には「流域雨量指数」を導入して運用しています。

また、これまでの二次細分区域単位での警報・注意報の発表では、基準を超過しないと見込まれぬ市町村にも警報や注意報を発表していました。これをあらため、平成22年5月27日から大雨などの基準を超過すると見込まれる市町村に警報や注意報を発表しています。警報・注意報の電文の構成も以下に変わりました。

2-1-1 特に重要な事項を必要最小限の内容でまとめた注意警戒文

例:平成22年 8月12日7時40分 札幌管区気象台発表

石狩・空知・後志地方の注意警戒事項

後志地方では12日夕方まで、石狩、空知地方では12日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。

2-1-2 市町村ごとに警報・注意報の発表・継続・解除の状況と大雨警報・注意報の災害形態文

例:千歳市 [発表]大雨警報(土砂災害) [継続]雷・洪水注意報

特記事項 土砂災害警戒 浸水注意

注意期間 12日夜遅くまで

浸水 注意期間 12日夜のはじめ頃まで

3時間最大雨量 50ミリ

雷 注意期間 12日夜遅くまで

洪水 注意期間 12日夜遅くまで

不可事項 突風 ひょう

の、大きく二つの構成になっています。

2-2 土砂災害警戒情報

気象庁と北海道は、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」を基にして、1996年~2005年までの過去10年間のデータから、土砂災害発生時の土壌雨量指数と1時間雨量で土砂災害発生の目安となる土砂災害発生危険基準を設定しました。

平成20年3月21日から、土砂災害のおそれがあるときに市町村長が発令する避難勧告等の判断の支援や、住民の自主避難の参考のための「土砂災害警戒情報」を気象官署と各総合振興局が共同で発表しています。

なお、大雨警報(土砂災害)は、避難準備情報の判断に資するものとして土砂災害警戒情報を発表する1時間前までに発表します。

土砂災害警戒情報は、避難勧告の判断に対応する情報として、避難に必要な時間を考慮して土砂災害発生の目安となる基準に到達する1時間ほど前に発表します。平成22年7月29日に発表した土砂災害警戒情報では、自治体から避難指示が神恵内村など572世帯、避難勧告はせたな町など405世帯に出されました。

土砂災害警戒情報発表例

平成22年7月29日5:55 利尻富士町

平成22年7月29日9:255 奥尻町

平成22年7月29日5:35 島牧村、泊村、神恵内村、積丹町、古平町

3 積乱雲に伴う激しい現象

気象庁には局地的大雨や集中豪雨のほかに、積乱雲の発達に伴って発生する竜巻や激しい突風、落雷などの現象に対する予測が求められています。災害を防ぐためには、発表されている防災気象情報を利用するだけでなく、現場での個々人の判断が重要となります。このため気象庁は、局地的な大雨や竜巻などの激しい突風や落雷について新たな情報の運用を開始しました。

ア. 局地的な大雨

・ 平成16年6月 降水ナウキャストを開始

・ 平成20年8月 雷注意報で急な強い雨への注意を呼びかけ

・ 平成21年7月 気象レーダー観測を10分から5分間隔へ短縮

イ. 落雷

・ これまで 雷注意報で落雷に対する注意を呼びかけ

・ 平成22年5月 雷ナウキャストを開始

ウ. 竜巻などの激しい突風

・ これまで 雷注意報で突風に対する注意を呼びかけ

・ 平成20年3月 竜巻注意情報の発表を開始

・ 平成22年5月 竜巻発生確度ナウキャストを開始

3-1 落雷に対する情報(雷ナウキャスト)

気象庁は、雷が発生するような気象条件のときは突発的な雨の強まりへの注意が必要であるため、平成20年8月15日から雷注意報を発表したときに注意警戒文の中で「急な強い雨」を記述して注意喚起をうながしています。

チュウイホウ11サッポロ

平成22年6月29日111時25分 札幌管区気象台発表

(石狩地方では、29日昼過ぎから29日夜のはじめ頃まで急な強う雨や落雷び注意

してください。)

札幌市 [警報]なし [注意報]雷

小樽市 [警報]なし [注意報]なし

以下、省略

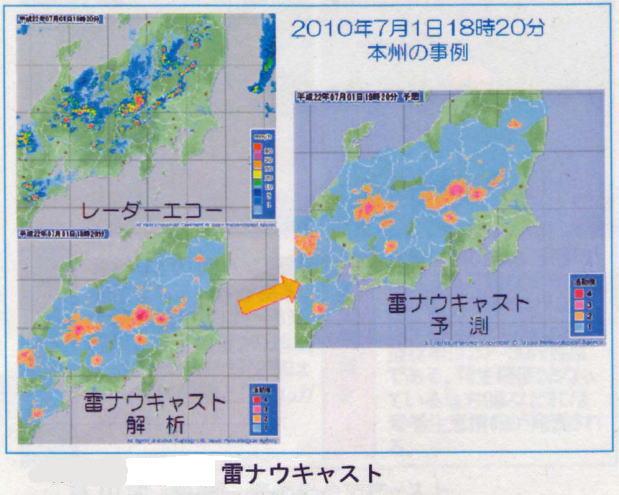

落雷の予測に対しては、雷感知システムや気象レーダー、数値予報資料を利用して観測データーごとの処理を行い、活動の度合いや分布を10分ごとに1時間先まで予測する「雷ナウキャスト」を平成22年5月27日から運用を開始しました。

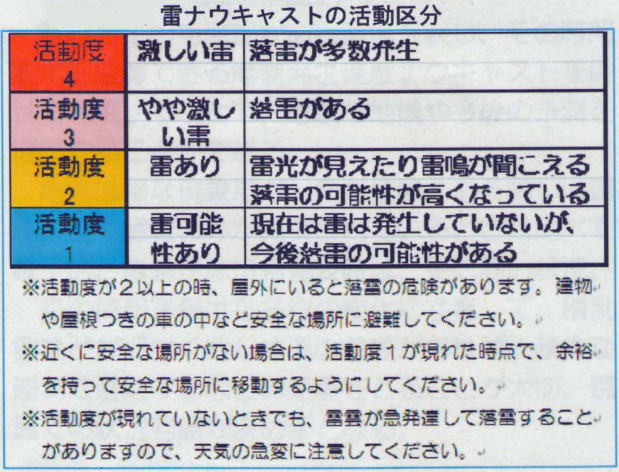

雷ナウキャストは雷の状況や予測を4段階活動度に分けて表示しています。

雷ナウキャストの活動度1は雷注意報が発表されており、おおむね1時間以内に雷が発生する可能性のあることを認識した行動が必要です。活動度2~4の解析は、すでに積乱雲が発生しており、頭の上で落雷があってもおかしくない状況になります。

3-2 竜巻など激しい突風に対する情報

竜巻は影しい空気の渦巻きで、多くな積乱雲の底から漏斗状に雲が垂れさがり、陸上または海上に達したものです。その他、ダウンバーストと呼ばれる激しい突風は、積乱雲の底から爆発的に吹き下ろす破壊的な気流です。

北海道における竜巻発生の気象要因は、活発な寒冷前線の通過や気圧の谷の通過と寒気の移流が原因で、これらに共通しているのは大気の状態が非常に不安定なことです。

気象庁は平成18年に宮崎県延岡市や北海道佐呂間町で死者を伴う竜巻が発生したことから、ドップラーレーダーの整備を早めて竜巻などの激しい突風の予測技術の開発を進めました。この結果、平成20年3月29日以降は気象レーダーやドップラーレーダーの観測結果を用いて、竜巻などの激しい突風が予想される地域に対して注意を呼びかける「竜巻注意情報」を開始しました。

竜巻注意情報は住民の方の意識に留められるよう、また標語で危機感を伝えられるように「竜巻発生のおそれ」という用語を使い、住民に対して状況の監視と対処の方法や情報の有効期限を記述してます。

十勝地方竜巻注意報 第1号

平成22年7月30日15時55分 帯広測候所発表

十勝地方では、竜巻発生の恐れがあります。

竜巻は積乱雲に伴って発生します。雷や風が急変するなど積乱雲が近づく兆しがある

場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

この情報は、30日17時00分まで有効です。

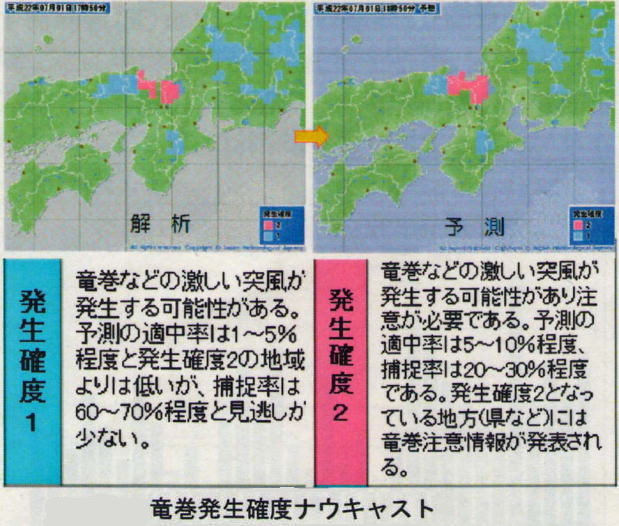

竜巻注意情報の発表単位は、予報細分区域などの広い範囲に対する情報です。竜巻注意情報の的中率は5~10%であったため、竜巻注意情報の発表が直ちに竜巻発生に結びつかず、竜巻への対応は取りずらいものでした。

これを改善するために平成22年5月27日から、竜巻などの激しい突風が発生する可能性の確度と分布を予測した「竜巻発生確度ナウキャスト」の運用を開始しました。竜巻発生確度ナウキャストは、1時間先までの10分ごとの移動予測を分布図形式で提供しています。

竜巻などの激しい突風の発生する可能性が高い発生確度2と確度2ほどではないが可能性のある発生確度1の二つの区分で、発生確度2は5~10%、発生硬度1は1~5%の的中率です。発生硬度1の発表回数は発生硬度2に比べて多くなるが、見逃しが少ない特徴があります。

ア. 半日から1日程度前(予告的な気象情報)

事前に竜巻の発生が予想される場合には、半日から1日前に予告的な気象情報が発表され、竜巻などの激しい突風への注意を呼びかける。

イ. 数時間前(予告的な気象情報)

雷注意報に「竜巻など激しい突風」を付加して発表する。(この時点で、竜巻発生確度ナウキャストの監視を強めるのが効果。)

ウ. 直前から1時間前(竜巻注意情報)

竜巻が発生しやすい気象状況になると、竜巻発生ナウキャストで発生確度1や発生確度2が現れる。(発生確度2が現れた地域には竜巻注意情報が発表される。)

竜巻発生の可能性がある領域を表し、その時間変化を確認できる竜巻発生確度を合わせて使用することで、危険な地域や今後の予測を把握することができます。

竜巻はまれな現象ですが、命の危険もある激しい現象です。雷注意報のみが発表されているときに比べて数十倍、竜巻注意情報発表時はさらに高い発生率となります。

この情報を受けたら空の変化に注意して、積乱雲などが近づく兆しや風の急変があれば頑丈な建物内へ避難するなどの処置をとることが大切です。現場での状況判断が決め手となります。

4 正常化の偏見

目の前に危険が迫ってくるまで、その危険を認めようとしない人間の心理傾向を「正常化の偏見」と言います。地震や洪水、火災などの災害に遭遇したときに、反射的に避難行動をとれる人間は驚くほど少ないと言われています。

現代人は安全や便利に慣れてしまった結果、その対極にある自らの災害死などはまったく想定できなくなり、予期せぬ事態に対処できません。予期せぬ事態に遭遇すると、「大したことにはならない(はず)」「自分(だけ)は大丈夫」と根拠のない思い込みにとらわれるのが特徴です。

2003年に韓国で地下鉄放火事件が発生し約200人もの死者がでました。このとき、煙が充満しつつある車内で、乗客数人がなにごともないように座席に座っている写真が公表されて衝撃を与えました。正常化の偏見が招いた悲劇とされています。

東日本大震災の大津波からの避難で、釜石市の子どもたちが率先避難者となり、大人がそれにつられて避難することで多くの人の命が助かりました。防災教育によって正常化の偏見を克服した貴重な事例と言われます。

4-1 3つの基本的真理

異常な事態に直面していながら、「大したことにはならない(はず)」「自分(だけ)は大丈夫」と思い込み、危険や脅威を軽視してしまう正常化の偏見が働くと、災害発生時に避難や初動対応などの遅れの原因となる場合があります。

ア. 事態を楽観視し、災害を軽視する

大したことではないと勝手に思い込む。

イ. 自分に都合よく考える

自分だけは絶対に死なないと思い込む。

ウ. 客観的な予想ではなく、願望を含めた予想に執着する

そうなってほしいという気持ちにこだわる。

4-2 玄倉川での人災

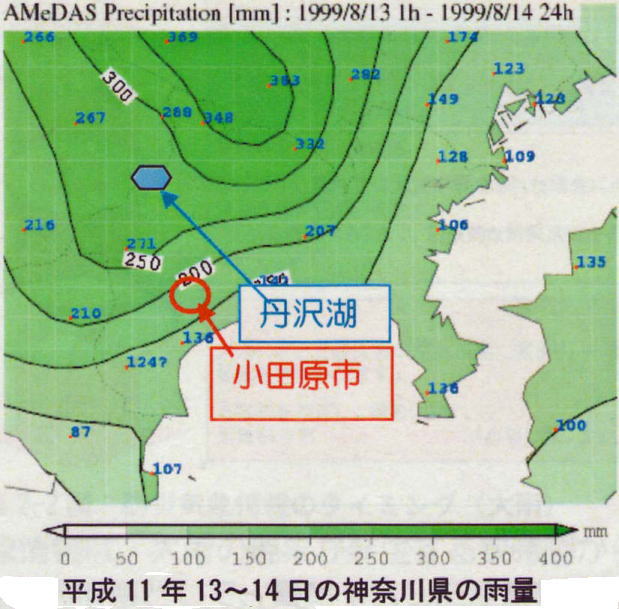

神奈川県の玄倉川は、ゴルジュ(切り立った岸壁に挟まれた峡谷)をせき止めるかたちでダムが建設されました。玄倉川はひとたび豪雨となれば、急激に水位を増して避難の警告が出るところでした。

平成11年8月13日15時頃から雨が降り始めた玄倉川で、キャンプ指定地以外の六ヵ所に50張り程度のテントが張られていました。ダム管理職員が行楽客にハンドマイクで増水と水位上昇の危険性を警告し、退避を促すと大部分の行楽客はこの警告に従って水際から退避しました。

16時50分に神奈川県内全域に大雨洪水注意報が発令されました。しかし、玄倉川の中州にテントを張った横浜市内の廃棄物処理会社に勤める男性社員たちと子供6人を含む彼らの家族、さらに社員の婚約者や女友達を含む18人が警告を無視して立ち去ろうとはしなかったのです。

夜に入ると雨足が激しくなり、事故現場より5km上流の玄倉ダムが放流予告のサイレンを鳴らし、ダム管理職員が中洲から退避するよう直接勧告しても拒否しました。その後も、ダム管理職員と警官が再三警告に行きましたが聞き入れません。

14日の8時頃、寝ていたテント内に濁流が押し寄せたことで18人は状況に気づきました。中州の水没が始まり、水嵩は高くなり流れが激しくなって川幅は広がり18名はどちらの岸にも戻れなくなりました。

警察と消防の救助チームが徒歩で救助を試みても激しい水流のため渡れません。救助ヘリコプターは天候悪化のため飛行不能となり、対岸に救助用ロープの発射を試みても水圧と流木が邪魔で固定できません。

1歳の甥を抱いていた伯父がとっさに子どもを岸に向って放り投げ、見ていたキャンプ客が危険を顧みずに救い上げました。この子どもの父親と姉を含む大人3人、子ども1人が対岸に流れ着きましたが、残りの13名は濁流にのまれて死亡しました。

ダム管理職員や警官の警告を無視し続け、避難させずに幼い子どもたちを道ずれにした遭難者たちの自己責任を問う声が多く聞かれました。更に、救助に駆け付けたレスキュー隊員に「早く助けろ、それがお前らの仕事だろう」などの暴言を浴びせたことに強い非難がでました。

玄倉川での救助や捜索に要した費用は地元自治体である山北町が負担した額が4800万円、神奈川県警が負担した費用は人件費だけで1億円(同日発生した別件の水難事故1件との合算)に上りました。

4-3 豊平川が氾濫すれば

豊平川は、富山市常願寺川と静岡市阿倍川についで全国第三位の河床勾配があり、大雨で増水すると急流となって流れ下ります。仮に幌平橋付近で堤防が決壊すると10時間で中央区と北区、東区の半分は水没します。

アメダスの観測結果で1976年から11年間と、最近の11年間では雨量が1.5倍に増加しています。平成12年の東海豪雨で高齢者のみの世帯が避難に要した時間は2時間30分、若い人と同居している高齢者は1時間ですみました。

高齢者世帯と災害情報に対する、リスク・コミニュケーションの検討が必要とされています。

5 危険回避のために

自分は「大したことにはならない(はず)」と思うのはあなたの自由です。しかし、それは希望や願望であって決して権利ではないのです。「自分(だけ)は大丈夫」と思うのはあなたの自由です。しかし、家族や周りの人の避難行動を鈍らせないでください。家族や周りの人の命はその人たちで守る権利があります。

災害に遭った人は「こんなことは今までなかった。」といいます。災害列島である日本に住む以上、いつ、どこで、どんな災害に襲われるか分からないのです。いまの世の中で「絶対安全」などという神話はどこにもないのです。

日頃から地域の状況を把握し、気象庁の「注意報・警報・情報」に注意し、災害が発生したときは最少の被害に留めることができるようお互いが協力し合いましょう。

謝辞:文中に掲載した図表や写真は、白石区防災リーダー中級研修会でいただいたプリントより転載しました。ありがとうございます。