1 札幌市の危機管理体制

平成16年4月に札幌市の副市長直轄組織として「危機管理対策室」が設置され、平成20年6月に改正された「札幌市危機管理基本指針」を基に、対象とする危機の範囲を「自然災害・武力攻撃等・大規模な実験と事故」に分類し、平成20年12月には室長以下18名の職員を配置しました。

札幌市役所の30部局と各区からの報告や確認を受けて危機管理に対する指示や助言をするとともに、潜在する危機を把握して市民の身体生命及び財産に重大な被害が生じ又は生じる恐れがある緊急事態や不測の事態に対処しようとするものです。

これまでに札幌市に影響があった災害をみて、危機管理体制の必要性を考えましょう。

1-1 鳥インフルエンザ

自然災害で最近の健康危機管理事象といえば鳥インフルエンザです。鳥インフルエンザウイルスを腸内に保有している野生の水鳥と接触し、その体液や排泄物を吸飲し、生肉を摂食することで鳥同士の感染が起こります。発症後の致死率は60%と言われています。

鳥インフルエンザウイルスは、通常の場合は人に感染しないと考えられています。しかし、感染した鳥と接触したり死亡した野鳥に素手で触る、野鳥のいる公園等で糞を踏んだことが原因でまれに感染する場合もあります。

ヒトへ感染するとウイルスが変異して、ヒトからヒトへ強い感染力をもつ新型ウイルスに変異する場合があります。新型ウイルスが出現するとヒトへの爆発的な感染が起きる恐れがあります。

現時点でヒトからヒトへの感染は確認されておらず、散発の感染事例は中国、東南アジアおよび中東諸国から報告されています。鳥の排泄物等に触れたときは手洗いとうがいを忘れないでください。

1-2 山菜取りによる事故

平成21年の4月から7月までの間に、山菜取りによる遭難事故が104件発生して115人が遭難しました。山菜取りのなかでも「タテノコ採り」による遭難事故が全体の70%を占めています。遭難の原因は、山菜を採ることに夢中になりすぎ、背丈以上もある笹藪の奥深くへ入り過ぎて迷ってしまうケースが多発しています。

1-3 影響のあった地震

札幌市に影響があった地震はこれまで5つあります。遺跡発掘時に液状化現象が発見され、1834年にかなり大きな震度5の地震が起きたと推定されています。下表の震度は札幌市内で観測されたものです。

| 地震名 | 年月日 | 震度 | 市内の主な被害 |

|---|---|---|---|

| 石狩地震 | 1834 | 推定5 | 市内に液状化現象あり |

| 十勝沖地震 | 1952.3.04 | 4 | 建物一部破損1 |

| 十勝沖地震 | 1968.5.16 | 4 | 負傷者5、建物倒壊11、一部損壊123 |

| 浦河沖地震 | 1982.3.21 | 4 | 負傷者17、建物倒壊1、一部損壊22 |

| 十勝沖地震 | 2003.9.26 | 4 | 負傷者8、建物一部損壊64 |

十勝沖地震(H15.9.26)、清田区美しが丘では住宅被害と液状化現象が発生しました。

1-4 集中豪雨と台風

1-4-1 集中豪雨の被害

1981(昭和56)年8月21~23日の台風15号で、死者1名、負傷者1名。家屋全半壊13戸、床上浸水1,942戸、床下浸水14,613戸。田畑冠水4,21ヘクタール。河川被害209ヶ所、道路被害159ヶ所、その他公共施設被害463ヶ所。

上の写真は豊平川の三角波と真駒内のマンション地盤倒壊。下の写真は田畑冠水と住戸の床下浸水、道路と家屋の床下浸水のようすです。

1-4-2 台風18号の災害

2004(平成16)9月8日の台風18号は札幌市内にも大きな爪痕を残しました。最大瞬間風速は50.2m、死者4名、負傷者92名、倒木19千本、停電6万世帯。北海道大学のポプラ並木は景観を失うまでに被害を受け、野幌森林公園の樹木も広範囲に亘って被害を受けました。

1-4-3 台風の風の特性

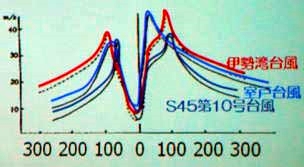

進行方向の右側では、台風自体の風速と台風が移動する速度が重なり合って風速が強くなります。中心点に近い「眼」では比較的風が弱く、その周辺はもっとも風の強い領域となります。昭和45年の第10号台風は、伊勢湾台風や室戸台風に匹敵する勢力でした。

2 札幌市の災害体制

2-1 地域防災計画

昭和36年11月15日に亭々された「災害対策基本法」には、防災会議を設置して防災計画を作成することが規定されています。中央防災会議は、内閣総理大臣を会長として防災基本計画を策定し、北海道防災会議は北海道知事を会長として北海道地域防災計画を策定します。札幌市防災会議は札幌市長を会長とし、札幌地域防災計画を策定します。

2-1-1 警戒配備

・ 震度4以上の地震が発生した場合

・ 大雨・洪水・大雪などの気象警報等や台風に関する情報が発表された場合

・ 上記以外の災害(大規模な火災や爆破など)で被害が発生し、または発生するお

それがある場合

2-1-2 札幌市災害対策本部

・ 震度5以上の地震が発生した場合は自動設置。

・ 警戒配備後、被害の状況等により市長が総合的な災害対策を実施する必要がある

と認める場合に設置。

2-1-3 緊急災害対策実施本部

上記以外であっても、市長は雪害その他の災害が発生し、または発生する恐れがあり、かつ、その状況からみて特に早急に災害対策を実施する必要があると認める場合に設置します。

2-2 避難情報

札幌市で発令する避難情報は以下の三種類です。

2-2-1 避難準備情報

避難準備情報は、避難行動に時間を要する災害時要援護者に対する避難勧告として情報の意味を持ちます。また、市民等が事前に避難のための心構えをし、避難時の携行物の準備等をするための情報でもあります。

2-2-2 避難勧告

避難勧告とは、市民等に危険が及ぶ可能性があるため、安全な場所への避難を勧め、促す情報です。

2-2-3 避難指示

避難指示とは、災害による危険が目前に迫っている場合などに発せられる情報で、避難勧告よりも危険度や緊張感度が高い情報です。

2-2-4 避難勧告等判断・伝達マニュアル

平成20年度の札幌市防災会議に諮り運用を開始しました。

・ 避難準備情報を新設 大河川堤防決壊の4時間前

・ 主要河川の避難勧告等発令基準を設定 石狩川・豊平川・新川

・ 浸水育域内の地下施設、要援護者施設を特定 地下街3・地下施設104・要援

護者施設113

2-2-5 避難判断水位等の設定

| 河川名 | 石狩川 | 豊平川 | 新川 | |

|---|---|---|---|---|

| 観測所 | 篠路 | 雁来 | 藻岩 | 天狗橋 |

| 避難準備勧告発令水位 | 5.70 | 8.00 | 40.70 | 5.29 |

| 避難勧告発令水位 | 5.80 | 8.90 | 41.00 | 6.27 |

| 氾濫危険水位 | 6.10 | 8.30 | 41.00 | 7.32 |

避難準備情報=4時間前、避難勧告=2.5時間前、避難指示=決壊の恐れ

3 ハザードマップ

3-1 豊平川の氾濫想定

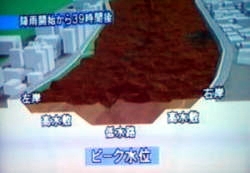

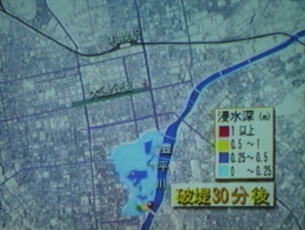

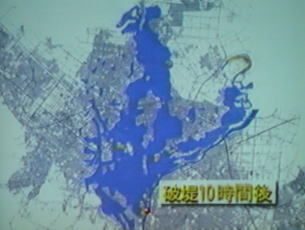

既往最大時間の雨量想定を50mmで、総雨量を310mmとして、もし、札幌が豊平川の氾濫で洪水に見舞われたとしたらというシュミレーションが行われました。決壊する堤防は幌平橋の位置で、北側の中央区方向へ水が流れ込んだと仮定します。

既往最大時間の雨量想定を50mmで、総雨量を310mmとして、もし、札幌が豊平川の氾濫で洪水に見舞われたとしたらというシュミレーションが行われました。決壊する堤防は幌平橋の位置で、北側の中央区方向へ水が流れ込んだと仮定します。

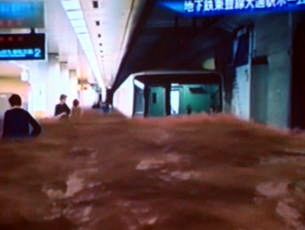

堤防決壊後20分で北側は南8条、西側は西14丁目まで浸水します。堤防決壊30分後で北側は南6条、西側は西18丁目まで浸水します。堤防が決壊して10時間後には中央区の大部分、北区と東区は半分以上が水没してしまいます。中央区へ浸水が始まると地下へ流れ込んだ水は地下鉄構内を埋め尽くしてしまうでしょう。

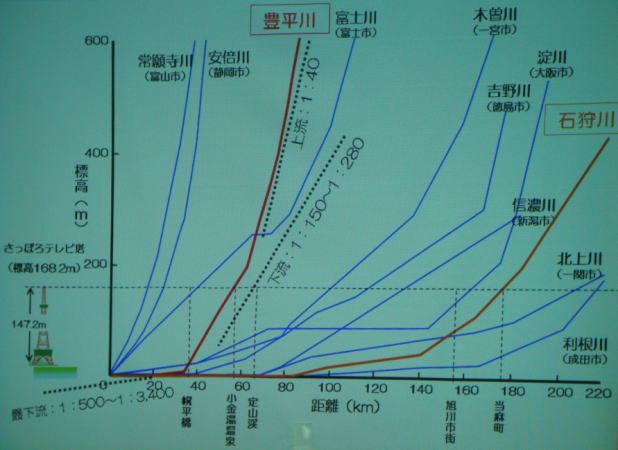

豊平川の堤防が決壊して洪水の発生は夢物語ではありません。日本でも三番目に位置する急流の豊平川は、600mの高地から幌平橋までの距離が50mしかありません。豊平川の上流がゲリラ豪雨に襲われたら、考えただけでぞっとします。

3-2 風水害対策

石狩川・豊平川・新川の堤防決壊による洪水を想定した札幌市は、平成16年から17年にかけ洪水ハザードマップを作成し、南区と清田区を除く77万6千世帯に配布しました。さらに、中小河川に拡大した洪水ハザードマップは平成22年度完成を目指しています。

3-3 土砂災害対策

札幌市内で土砂災害危険箇所は、がけ崩れ 687ヶ所、礎石流 283ヶ所、地滑り4ヶ所の合計974箇所あります。平成20年1月から危険箇所啓発パンフレットを約11万世帯に町内回覧しました。

平成20年度には、避難勧告等判断・伝達マニュアルのモデル地区における「土砂災害ハザードマップ」を作成しました。平成21年度からは、土砂災害警戒区域の指定と警戒警備体制の整備を行っています。

3-4 地震後の火災対策

神戸市内の死者た3,651人のうち、地震当日の1月17日兵庫県監察医が扱った2,408人を対象とした死亡推定時刻ごとの割合を図表にしました。地震発生直後の14分以内で九割の人々が死亡しています。このことから建築物の耐震化の重要性がわかります。

| 死亡日時 | 死亡者数 | 累計 | % |

|---|---|---|---|

| 6時00分 | 2,221人 | 2,221人 | 91.9% |

| 9時00分 | 18人 | 2,237人 | 92.6% |

| 12時00分 | 47人 | 2,284人 | 94.5% |

| 23時59分 | 12人 | 2,296人 | 95.0% |

| 時刻不詳 | 110人 | 2,408人 | 99.6% |

また、神戸市内の火災発生状況を調査すると、地震発生から一週間後に出火原因の特徴が現れました。地震が発生した17日は109件の火災が発生しています。18日は14件、19日は15件、その後は20日8件、21日5件と火災発生件数は下がっていきましたが、一週間後の25日は9件に跳ね上がりました。

早朝なので暖をとろうと、電気ストーブのスイッチを入れたときに地震が発生しました。激しい揺れが続いて家具が倒れ、停電のため真っ暗闇になりました。家具の間から這い出して、外へ出ると建物の下敷きになった人が救いを求めています。

動ける人々が力を合わせて建具や家具をどかせ、何人かを救出して病院へ運びました。そうこうしているうちに災害の復旧は急ピッチで進み、電気がもっともはやく復旧しました。

停電が解消すると、スイッチの入ったままの電気ストーブは熱を帯びてきます。避難するときに、電化製品のスイッチをすべて切るのは不可能です。自宅を出るときに電気のブレーカーを落とさなければ、スイッチの入っている電化製品に電気が流れるので火災の発生原因になることが分かったのです。

4 第三次地震被害想定

平成13年度から平成18年度にかけ、札幌市は地下構造調査、地震調査研究推進本部は石 狩低地東縁断層帯、地震被害想定委員会は地震被害想定を担当し、過去の歴史地震、活断層の存在、現在の地震活動調査、地下構造調査、地震観測データ等を基に地震の被害を調査研究しました。

狩低地東縁断層帯、地震被害想定委員会は地震被害想定を担当し、過去の歴史地震、活断層の存在、現在の地震活動調査、地下構造調査、地震観測データ等を基に地震の被害を調査研究しました。

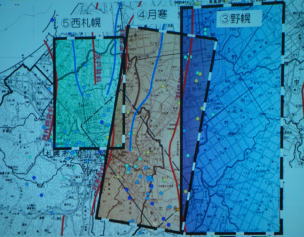

平成19年度から平成21年度にかけて、札幌市防災会議で「第三次地震被害想定」を公表し、地域防災計画(地震被害対策編)を見直して修正素案を公表しました。これまでの研究で札幌市の直下型地震の被害想定は「最大震度7」となりました。

| 地震のタイプ | 海溝型 | 活断層 | 伏在活断層 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| プレートのやや 深い場所 | 苫小牧沖 | 石狩低地 東縁活断層 | ③野幌丘陵断層帯 | ④月寒断層 | ⑤西札幌断層 |

| マグニチュード | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.3 | 6.7 |

| 最大深度 | 6弱 | 6弱 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

| 震度6以上の発 生面積(平方km) | 0 | 0 | 44 | 169 | 122 |

| 液状化発生の可 能性(平方km) | 5 | 20 | 67 | 93 | 97 |

想定される地震被害は、建物の全半壊が冬112,460棟。死者は冬5時で8,234人。建物被害による死者のうち、夏5時は1,789人、冬5時は2,050人。倒壊建物に閉じ込められた人が2時間で凍死するとした想定で冬5時は8,234人。

負傷者は冬5時で8,234人。火災は冬18時で310件。避難所へ夏の避難者は136千人。

電力停電率は、直後18%、1日後3%、一週間後0%。水道断水率は、直後67%、1日後50%、一週間後26%。都市ガス供給率は、直後97%、1日後97%、一週間後95%。

4-1 地震災害対応体制策

・ 震度4 警戒配備体制 関係部局に必要な対策を指示

・ 震度5弱 札幌市災害対策本部を自動設置

市長を本部長とする対策本部を立ち上げ、職員の三分の一を非常配備。

・ 震度6弱以上 札幌市災害対策本部を自動設置、すべての職員を非常配備

※ 夜間と休日 事前指定した避難場所や職場に参集(特別動員システム)

4-2 地震マップの見かた

地震マップは三つの震源による地震のうち、最大の者を1つの地図に色分けしたものです。震源からの距離や堆積層(地震を起こす固い岩盤から地表までの柔らかい地盤)の厚さ、地質、地震波の伝わりやすさなどが「揺れ」の大きさに影響します。

土砂災害危険箇所と収容避難場所が図示されています。収容避難場所は、札幌市が指定している場所のうち土砂災害危険個所内にある施設は除外されています。札幌市防災センターで居住地区の予想される揺れの強さを体験しておくべきです。避難場所の位置も確認しておきます。

4-3 避難場所

平成20年1月1日現在で、札幌市内に罹災者推定136,000人のための避難場所は三種類が指定されています。

収容避難場所 604ヶ所(約216,000人)

一時避難場所 1,114ヶ所(約885,000人)

広域避難場所 50ヶ所(約570,00人)

4-4 応急救援備蓄物資の整備

札幌市応急救援備蓄物資は、災害発生後24時間以内に緊急に必要となるものを言います。

食料対策 缶詰パン、クラッカー、アルファ米など合計170,000食

粉ミルク26,000千食

トイレ対策 簡易便座11,000基、収納袋616,000組、紙おむつ39,000枚

障がい者用便座など

防寒対策 寝袋28,000個、毛布20,000枚、自衛隊・LPG協会・流通業から

ポータブルストーブ提供など

照明対策等 ロウソクランタン6,000個、生理用品、ラジオ、サイリューム

ライトなど

4-5 災害時支援ステーション

帰宅困難者とは、災害発生時にあらゆる交通機関がマヒして自宅へ帰ることができなくなる方々です。自宅まで10km程度できたら全員が帰宅可能と推定されますが、通勤や通学距離が10km以上の方は注意が必要です。距離が10kmを超えると、1km毎に1割の脱落者が発生し、20kmを超えると全員の帰宅が不可能と推定されています。

北海道は民間企業などと防災に関する協力協定を締結しています。災害時の帰宅困難者に対して水道水やトイレを提供し、地図等による道路情報やラジオ等で知りえた通行可能な道路に関する情報の提供をしていただけます。

㈱壱番屋 ㈱サークルKサンクス ㈱セブン-イレブン・ジャパン、

㈱北海道ファミリーマート ㈱モスフードサービス ㈱ローソン

㈱セイコーマート。

5 自助のために

5-1 緊急地震速報

地震が発生すると、震度計にP波が記録され、その後揺れの大きなS波が記録されます。大きな地震では最初に「カタカタ」と少し揺れ、その後「ぐらぐら」と大きな揺れが発生します。この「カタカタ」がP波で、大きな被害をもたらす「ぐらぐら」がS波の正体です。又、地震の前に遠くから「地響き」のような音を感じることがありますがこれもP波によるものです。

5-1-1 マスコミの緊急地震速報

緊急地震速報が、平成19年10月1日から運用を開始しました。最大震度5弱異常と推定した地震のさいに、強い揺れ(震度4以上)の地域の名前を強い揺れが来る前(数秒から週十秒)にお知らせするものです。

S波が来る前にP波を地震計が捉えると、気象庁が地震の規模などを予測して発表します。この情報を、NHKのテレビトラジオ、民法テレビで放送します。

5-1-2 携帯電話の緊急地震速報

携帯電話で緊急地震速報を受信したときは、周囲の状況に応じてあわてずに、まず身の安全を確保します。マナーモードの時に、緊急地震速報の警告音が鳴るかどうか、かならず確認しておいてください。

NTTドコモ 2008年111月からのモデルは初期設定がオン

au 2008年空冬季モデルからは初期設定がオン

5-2 きっかけづくり

多くの人々は「いままであまり考える機会がなかった」「大切だと感じているが、何をどうしてよいかわからない」という状態が続いているようです。

このため、札幌市は「防災普及啓発用のDVD」を作成し、今年度中には完成予定です。完成したDVDは区役所と地区のまちづくりセンターや町内会などへ配付し、防災のきっかけづくりに利用できるようにしました。

DVDには、個人や家庭向けの情報として、地震・風水害・土砂災害の基礎知識、家庭での事前の備えなど札幌市の特性を踏まえた情報が盛り込まれています。また、町内会や自主防災組織向けに、自主防災活動の必要性や訓練の具体例、簡易型災害図上訓練(DIG)と災害時要援護者支援方法などが盛り込まれます。

地域での「防災普及啓発要のDVD視聴」や「簡易型災害図上訓練(DIG)」などを通して、減災や防災のためのきっかけづくりを行います。DIGでまち歩きの実施、防災訓練への参加、防災マップづくりなどを行い、市民防災センターの見学で地震体験をするのも大切です。

また、札幌市は災害時要援護者支援対策の一環として、平成20年3月に「災害時支えあいハンドブック」を発行し、市役所や区役所で入手できます。

・ 学ぼう:支援が必要な人がいます、地域の支えあいが大切です。

・ はじめよう:支援の輪を広げ、支援母体をつくり、要援護者情報を集め、

支援者を決めて支援を。

・ 充実させよう:身近な地域資源や人材を活用し、様々な団体と連携を強め、

冬季災害に備える。

・ もしもの時:災害に合わせた行動を考えておきましょう。

・ 確認しよう:取組み内容を整理しましょう。

防災には普段から隣近所の結束した取り組みが必要ですから、地域の支援母体となる組織は「自主防災組織・単位町内会・自治会・福祉推進委員会」などの既存組織の活用が考えられます。

5-3 生き残るために

札幌市では、町内会ごとに自主防災組織の結成を促進しています。平成20年度末で結成率は88.9%、全町内会数2,189のうち登録町内会数は1,945あり、資機材の助成のほかにも訓練・研修の活動支援も実施しています。

ご家庭や職場あるいは地域において、「第三次地震被害想定」や「地震防災マップ」をもとに、今一度「地震への備え」について考え、必要な準備を進めていきましょう。

一刻を争う事態では、基本は自助、究極は共助しかありません。何がなんでも3日間は生き延びるために、市民一人ひとりの備えが大切です。

謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。