1 地震防災マップの目的

1-1 地震防災マップとは

地震防災マップには第三次地震被害想定で想定された揺れの強さや液状化の危険地域が図示され、地震災害に対する日頃の備えや災害時の行動などの情報が掲載されています。土砂災害危険箇所と収容避難場所も図示されています。

第三次地震被害想定は平成20年9月に公表され、最新の調査により札幌で発生する可能性がある最大級の被害をもたらす地震を想定して、地震が発生した場合の被害を予測したものです。

札幌市を形成する区域に存在すると推定された伏在活断層、「野幌丘陵断層帯・月寒断層・西札幌断層」という三つの震源による地震のうち、最大の地震を1つの地図に色分けしたのが地震防災マップです。

地震の揺れの大きさは、震源となる堅い岩盤から地表までの柔らかい地盤(堆積層)の厚さや三つの震源からの距離、地質や地震波の伝わりやすさなどが影響します。地震防災マップでお住まいの地区の「予想される揺れの強さ」と「避難場所」などを確認しましょう。

1-2 地震防災マップの見方

地震防災マップは、野幌丘陵断層帯・月寒断層・西札幌断層」という三つの震源のうち最大の地震を1つの地図に色分けしています。三つの震源の揺れの大きさはどのように表現されているのでしょか。

A地区に居住する人々が、野幌丘陵断層帯で発生した地震で感じる震度は5強です。月寒断層で発生した地震で感じる震度は7で、西札幌断層で発生した地震で感じる震度は6強と想定されました。地震防災マップは、最大級の被害をもたらす地震を想定するので、最大震度と判定された「震度7」で色分けされています。

居住地 震源は野幌 震源は月寒 震源は西札幌 最大震度判定

A地区 震度5強 震度7 震度6強 震度7

B地区 震度6強 震度6弱 震度5弱 震度6強

C地区 震度6弱 震度5強 震度7 震度7

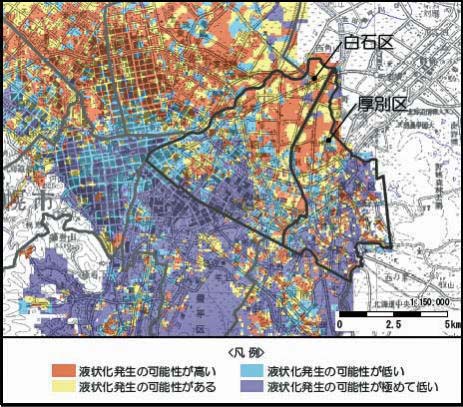

1-3 液状化危険度図

大地震の揺れを受けると埋立地や河口などの水分を大量に含んだ砂質の地盤は、地中の砂粒の間を満たしている水の圧力が高まり、地盤が一時的に液体のような状態になる現象を起こします。液状のようになる現象を液状化といい、液状化が起きると建物が傾いたりマンホールが飛び出すことがあります。

地下水の水位や地質などの影響もあり、液状化を起こしやすい場所に建物などを立てる場合は地盤改良のほかにも建物の建て方に十分な注意が必要になります。

地震防災マップに掲載されている地図は、札幌市を形成する区域の液状化危険度を4段階で表しています。

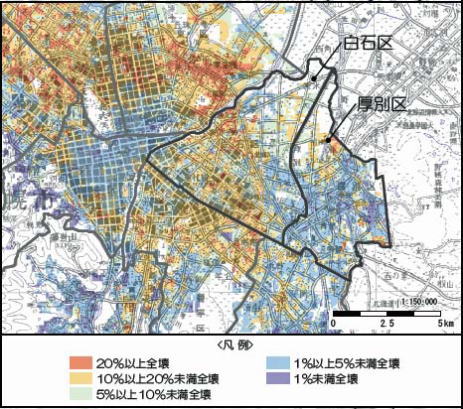

1-4 建物全壊率図

建物の全壊というのは、現に住んでいる住家の損壊や焼失した床面積がその住家の延べ床面積の70%以上、または、主要構造部の被害額が住家の時価50%以上に達した程度とされています。

札幌市は平成19年1月時点の建物構造や建築年などの建物情報をもとに、地震によりその地域の建物がどの程度倒壊する可能性があるかを率で想定しました。地震防災マップに掲載されている地図は、倒壊する可能性の割合毎に分類して建物全壊率を5段階で表しています。

当然のことですが、建物の耐震化や建て替えなどが進むと全壊率は減少します。

2 地震発生時の行動

2-1 揺れと被害

地震が発生したときは、震度によって揺れの感じ方が異なり、揺れが強いと立っていることが困難になります。

震度1 屋内にいる人の一部がわずかな揺れを感じる

震度2 屋内にいる人の多くが揺れを感じ眠っている人の一部が目を覚ます

震度3 屋内にいる人のほとんどが揺れを感じ、恐怖感を覚える人もいる

震度4 かなりの恐怖感があり一部の人は身の安全を図ろうとする。眠っている

人のほとんどが目を覚ます

震度5弱 多くの人が身の安全を図ろうとし、一部の人は行動に支障を感じる

震度5強 非常な恐怖を感じ、多くの人は行動に支障を感じる

震度6弱 立っていることが困難になる

震度6強 絶っていることができず、はわないと動くことができない

震度7 揺れに翻弄され、自分の意志で行動できない

2-2 地震発生時の行動

自分や家族の安全を守るためには、地震が発生したときに、あわてず行動できるかがポイントになります。いざという時にあわてないよう、地震発生から数日間の標準的な行動パターンをしっかりと覚えておきましょう。

2-2-1 地震発生

・ あわてない(落ち着いて行動する)

・ 身を守る(机の下に入る、座布団などで身を守る、窓や家具から離れる)

・ 店や乗り物にいる場合(店員や乗務員の指示に従う、エレベーターを利用しない、

天井や荷物棚からの落下物に注意する)

2-2-2 1~5分後 身の安全を確保

・ スリッパや靴などを履く(家の中でもガラス片で怪我をする)

・ 火を消す(ガスやストーブの火を消す、火災を消火器などで消す)

・ 避難用出口の確保(戸や窓を開ける)

・ 家族の安全確認(大声で家族の安否の確認を行い)

・ テレビ・ラジオで正しい情報を入手する

2-2-3 5分後~ 隣近所の助け合い

・ 近所の人の安否確認

・ 負傷者への応急手当(協力して救護活動を行う)

・ 建物に閉じ込められた人の救助(協力して救助活動を行う)

・ 火災の強化活動(協力して消火活動を行う)

2-2-4 数時間後~ 状況に応じて冷静に判断

◆ 自宅に残る場合

・ 家の被害を点検する

・ 足元の片付けをする

・ 備蓄品で生活する(数日間はライフラインが停止することがある)

◆ 避難場所へ行く場合

・ ガスの元栓を閉め、電気のブレーカーを切る

・ 非常持ち出し袋を持つ

・ 徒歩で避難する

・ 危険な場所から離れる(窓ガラス、看板、電線、倒壊家屋)

・ 危険な場所に近づかない(自動販売機、ブロック塀、電線、倒壊道路)

◆ 避難場所での生活

避難場所は被災者が生活する場所です。札幌市が開設し、避難者による自主管理が基本です。阪神淡路大震災では少しの隙間もない状態になり、プライバシーが確保できないなどの様々な困難がありました。みんなで協力し合いましょう。

・ ルールに従い運営に協力する(他の避難者のプライバシーを尊重し、清掃、給食、給

水、物資の配給を積極的に行う)

・ 災害時要援護者への手助け(子どもやお年寄りの話し相手や配給を持ってくるなど、

思いやりをもって手助けを行う)

2-2-5 半日~3日後 地震後の数日間

・ 災害時要援護者の避難支援(高齢者や障がい者など災害時要援護者には、積極的に避

難支援を行う)

・ 地域の防犯防火パトロール参加(協力してパトロールを行う)

3 お願いしたいこと

いざという時に身を守り、困らないためにも日頃からの備えと取り組みが大切と、札幌市は次のような協力を求めています。

・ 日頃の家族の話合い(対策を考える)

・ 家具の固定などの安全確保

・ 住宅の耐震

3-1 家族の話合い

地域で防災に関する講習会や防災訓練がある場合は、家族で積極的に参加して防災に関する知識を深めるようにしましょう。

家族の防災意識を高めて各自の役割分担や連絡方法を確認するため、月に1回は家庭で防災会議を開きます。定期的な話し合いを積み重ねることで、いざというときに適切な行動をとれるように準備することが大切です。

減災のために家族で分担する主な役割などは次のような行動です。

ア. 地震時の避難口の確保(マンションは玄関ドアが開かなくなる恐れがある)

イ. 初期消火(万一出火しても火が小さいうちは消火できる)

ウ. 地震時の火の始末(手じかな場合は消火)

エ. 避難時は火元の確認(ガスの元栓を閉鎖)

オ. 避難時は電力ブレーカー遮断の確認

カ. 非常持出用品の持ち出し

キ. 子ども、高齢者、要介護者の保護

ク. 家族との連絡方法や集合場所の確認(災害時伝言ダイヤル「171」の使い方)

3-2 家具固定などの安全確保

タンスや食器棚のような大型家具、冷蔵庫やテレビなどの重い家具は固定が必要です。食器棚についているガラスには飛散防止フイルムを貼ると効果的です。

L字型金具などを利用して柱に固定するか、天井に補強の板をはさめてつっぱり棒などで固定します。いずれの場合も家具との間に遊び(隙間)ができないように注意します。下の図は、地震防災マップに掲載されている図解を転載しました。

地震防災マップに掲載されているイラストでわかりますが、長方形の家具は奥行の狭い部分が倒れます。倒れる方向で寝たり、倒れることで避難口をふさがない工夫が必要です。

3-3 住宅の耐震化

地震の震度は、建物が木造と鉄筋コンクリート造などの種類によって受ける影響が異なります。また、1981(平成56)年6月1日に建築基準法施行令の改正で新しい耐震基準が施行され、この法律で建築確認を受けた工事か否かによっても被害の程度は異なります。

阪神淡路大震災で倒壊した住宅の多くは、昭和56年5月以前の旧耐震基準により建築されたものでした。まず、我が家をいつ建てたか確認しましょう。旧耐震基準で建てられた建物は、地震による倒壊の危険性が高い可能性があります。耐震診断を受けて自分の家が安全かどうか確かめましょう。

札幌市では、昭和55年5月以前に建築された木造住宅の耐震診断に要した費用の一部を補助する制度を実施しています。札幌市都市局建築指導部建築安全推進課に問い合わせてください。

鉄筋コンクリート造などのマンションは、新しい耐震基準が施行された1981(平成56)年以降の完成でも、1~1.5年の工事期間が必要なため竣工した日で新しい耐震基準に適合しているかの判断はできません。

3-4 地域防災づくり

地域防災に関心をもつためのきっかけづくりには、「まちあるき」による気づき、「DIG」の開催、「防災訓練」の実施、「要援護者支援」などの取り組みがあります。

・ まちあるきによる気づき

まち歩きは、災害が発生したときをイメージしながら、危険な箇所や支援に役立つ資源などをチエックして歩くものです。

・ DIGの開催

簡易型災害図上訓練(DIG)は、あなたの町内で地震や風水害などの災害が起きた場合を想定し、大きな地図に参加者みんなで対応を考えながら書き込む、地図上で行う防災訓練です。

・ 防災訓練の実施

地域で日頃から防災の訓練を実施することにより、地域の人々の連帯感が強まり、災害が発生したときに何をすればよいか、何が必要かなどについて確認することができます。

3-5 要援護者支援の検討

災害時にまわりの人の手助けが必要な「災害時要援護者」の避難支援を、隣近所や地域ぐるみで考えておくことが大切です。

3-6 地震に対する心構え

地震対策は、まず、自分の命を守ることが大切です。地震の発生を防ぐことはできませんが、事前の準備をすれば被害を減らすことは可能です。

謝辞:文中に掲載した図は、札幌市発行の「防災マップ」より転載しました。ありがとうございます。