1 想定される地震被害

平成7年1月の阪神淡路大震災はマグニチュード7.3の地震で、死者は6,434人でした。東北地方では昭和58年に日本海中部地震(M7.7)、平成5年に北海道南西沖地震(M7.8)、平成8年に宮城県と秋田県の境付近地震(最大M5.9)などを体験した教訓から、日常的に避難訓練が行われています。

このため、平成20年6月14日の岩手宮城内陸地震はマグニチュード7.2でも死者17名と、人的な被害を大幅に食い止めることができました。

月寒断層が地震源の場合、平成9年3月にまとめられた札幌市の第二次地震被害想定では、全半壊する木造家屋50,310棟、負傷者は12,990人なっていました。平成20年9月にまとめられた第三次地震被害想定では全半壊する木造家屋が112,460棟に負傷者は33,810人に改められました。

月寒断層が地震源の場合、平成9年3月にまとめられた札幌市の第二次地震被害想定では、全半壊する木造家屋50,310棟、負傷者は12,990人なっていました。平成20年9月にまとめられた第三次地震被害想定では全半壊する木造家屋が112,460棟に負傷者は33,810人に改められました。

倒壊家屋から発生する火災は130件を310件に改められ、死者は240人から建物被害による死者は夏季1,789人・冬季2,050人に改められ、2時間以内に救出ができない場合の冬期間の凍死者は8.234人に上ると予想されています。

阪神淡路大震災は連休明けのために大きな問題となりませんが、第三次地震被害想定では冬期間18時の帰宅困難者は83,000人に上ると予想しています。

2 第三次地震被害想定

災害対策にあたっては、想定される最悪の事態に備えておくことが必要です。「第三次地震被害想定」は、今後の地震防災対策を進める前提とするべく、最新の調査や過去の大震災の経験をもとに、札幌で発生する可能性があり、最大級の被害をもたらす自信を設定して、想定される最悪の被害を示したものです。

地震の被害想定は防災対策をすすめる前提として想定したものであり、いつ、どこで、どうのような地震が起こるかを事前に知る「地震予知」とは異なります。

3 建築物耐震化の重要性

阪神淡路大震災のときに神戸市内で亡くなった6,651人のうち地震当日の1月17日に兵庫県監察医が扱った2,408人を対象とした死亡推定時刻ごとの割合を示したのが下表です

死亡日時 死亡者数 累計 %

6時00分 2,221人 2,221人 91.9%

9時00分 18人 2,237人 92.6%

12時00分 47人 2,264人 94.5%

23時59分 12人 2,296人 95.0%

時刻不詳 10人 2,408人 99.6%

この表で地震発生直後の14分以内で9割の方々が死亡されていることが分かります。多くの方々は、倒壊した家屋の下敷きになったり家具に押しつぶされていました。このことから、建築物の耐震化が重要であることが分かります。

4 クラッシュ症候群

神戸市内で地震発生から二週間以内に犠牲となった方々の死因の特徴は、兵庫県監察医の調査で窒息死が53.9%、圧死が12.4%でした。残りの33.7%を占める方々はクラッシュ症候群でした。

クラッシュ症候群(座滅症候群)は、細胞組織が破壊されて溜まった毒液が全身に回りついには腎臓機能などを停止させて死に至るものです。重たいものに身体が4時間以上圧迫されている場合は、圧迫しているものを急激に取り除くと危険です。まず、心臓に近い部位を縛るなどの処置が必要になります。

5 自助と共助が重要

一刻を争う事態が発生したときは行政の対応には限界があり「基本は自助」と「究極は共助」です。阪神淡路大震災で46万世帯が全半壊し、164,000人が家屋倒壊などで閉じ込められました。129,000人は自力で脱出しましたが、残りの35,000人が閉じ込められたままとなりました。

閉じ込められたままだった35,000人のうち、公的救助者と呼ばれる消防・警察・自衛隊などによって救助されたのは7,900人で全体の22.6%でした。77.4%を占める27,100人を救出したのは付近の住民でした。

このような事実から、自力で脱出できるようまず自らが減災に努め、普段からご近所との友好関係を保つことが重要と分かります。

6 防災の市民意識調査

平成19年2月に札幌市が行った「平成18年度札幌市の防災施策に関する市民意識調査」で、大きな災害についての心配(地震)について質問しました。「あなたは札幌に住んでいて、大きな災害について心配に思いますか。それぞれの項目ごとに当てはまるものに〇をつけてください。」

心配に思う 46.0%

少し心配に思う 37.7%

あまり心配ではない 13.0%

心配ではない 2.6%

無回答 0.7%

あなたの家庭では、地震などの災害に備えてどのような対策を取っていますか。当てはまるものにいくつでも〇をつけてください。

家具などを固定する 20%

家具・塀などを補強する 40%

家族の役割を話し合う 70%

災害対応パンフレットなどの熟読 20%

非常持出品を用意する 27%

避難方法や場所の確認 43%

特に何もしていない 38%

7 いざというとき!

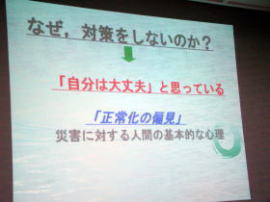

では、なぜ対策をしないのでしょう。自分は大丈夫と思っているからです。

事態を楽観視して災害を軽視する。自分に都合よく考える。客観的な予想ではなく、願望を含めた予想に執着する。これらは災害に対する人間の基本的な心理とされ、「正常化の偏見」と言います。

私たちは正常化の偏見を持つことなく、災害に備えて防災対策を身に着けなければなりません。

いざというとき!

普段やっていることしかできない。

いざというとき!

普段やっていることも満足にできない。

いざというとき!

普段やっていないことは、全くできない。

謝辞:文中に掲載した写真は、プロジェクターで投影されたものを撮影して転載しました。ありがとうございます。