1 ブラックホールとは

1) ブラックホールの誕生

「Rekisiru」に「ブラックホールとは?」という京藤一葉さんの記事が掲載されていましたされていました。ブラックホールの仕組みや大きさ、でき方を詳しく説明されています。わかりやすい内容のため、要約してご紹介します。

ブラックホールという言葉が世界中に広まったのは、実は1967年のことです。ブラックホールは非常に重く、重力の強い星で、そのほとんどが銀河の中心にあります。

謎の多いブラックホールですが、実は近年の探査船の調査により多くのことが判明しています。星などの大きな天体が自分自身にかかる重さに耐え切れなくなると、重力により縮小していきます。これを「重力崩壊」と呼びます。

この現象は物理学的な観点により、星を構成する物質が縮んでいくのではなく、時空が歪んで縮んでいくと考えられています。そしてこの時空の歪みが光よりも早いスピードで起こった場合、この歪みに到達した光は歪みから逃げることができず、その場所は真っ黒な空間となります。

一般的にブラックホールとなり得るのは大きな質量を持った恒星です。恒星の中心では水素同士による核融合反応が行われ、大量のエネルギーを外へ放出しています。この時に生成される放射量と重力のバランスが保たれることにより、恒星の核は安定して活動を続けます。

しかし恒星内部の水素はいずれ枯渇し、星はバランスを維持するために、水素同士の核融合反応でできたヘリウムなどの重い原子を使った核融合反応が起きるようになります。ヘリウムがなくなれば、ヘリウム同士の反応で起きた原子、この原子がなくなればさらに次へと、核融合反応を起こすようになり最後には鉄ができます。

他の原子とは異なり、鉄は核融合反応が起きてもエネルギーを放出しません。エネルギーが放出されず、放射量と重力のバランスが崩れ中心核が重力により小さく圧縮します。

それにより、非常に重い質量を持つ中心核が生成され、星の終焉である超新星爆発が起きます。超新星爆発の後は、中心核があった場所には高温かつ高密度の中性子星が誕生します。この星が重力崩壊を起こしブラックホールとなるのです。

2) ブラックホールの寿命

現在判明しているブラックホールの中には非常に質量が大きく、太陽の何十億倍もあるものもあります。一つの天体がこれだけ質量の大きいブラックホールを生み出したとは考えにくいため、ブラックホール同士で合体・融合して大きく成長しているのではないかと考えられています。

光でさえも飲みこんでしまうブラックホールですが、研究・調査により、どんなブラックホールであっても永遠に成長しつづけることはなく、寿命があることが判明しました。これは天文学・物理学において高名なスティーヴン・ホーキング博士が導き出した考えです。

一般的に天体は自分自身から熱エネルギーを放射しています。それはブラックホールも例外ではなく、少しずつエネルギーを放射しており、このエネルギーの喪失で徐々に縮小していきます。時間の経過とともに縮小していったブラックホールは、やがて蒸発してなくなってしまうと考えられ、これを「ホーキング放射」と呼んでいます。

ブラックホールの消滅には非常に長い時間が必要です。太陽程度の質量を持つブラックホールが誕生後してから、蒸発し消滅するまでに約10??年必要とされています。私たちの概念をはるかに超えた時間が必要となり、ブラックホールの終わりを見ることのできる人はいないでしょう。

ブラックホールは実は非常に単純な天体です。他の天体や惑星、銀河はその質量や構成している原子・物質、距離など調べなくてはならないことが山ほどあります。それに対しブラックホールの性質を決めるためには3つのポイントで十分だからです。

どんな天体にも質量はありますが、ブラックホールも例外ではありません。しかし一般的にブラックホールとなるためには非常に大きな質量が必要です。

地球ほどの質量を持つ天体がブラックホールになったと仮定します。アインシュタインやシュバルツシルトたち先人の残した計算式に当てはめて計算すると、わずか9mmのブラックホールが誕生することになります。これはピンポン玉よりも小さいサイズです。

次に太陽ほどの質量を持つ天体がブラックホールになったと仮定しましょう。先ほどと同様にして計算すると、誕生するブラックホールの大きさは3kmとなります。

3) クェーサーの発見

しかしながら、現実では地球や太陽がブラックホールになることはありえません。いずれも質量が軽すぎて、重力崩壊が起きないためです。

実際に存在しているブラックホールは太陽の数十万倍、数百万倍もの質量を持つ天体が重力崩壊によって誕生しています。これまで観測された中で一番大きいブラックホールの質量は、なんと太陽の約100億倍もあります。

どんな天体にも自転による回転運動がみられます。回転をしているということは回転するための運動量が発生していることになります。そして回転する運動量を持った天体がブラックホールになったとき、そのブラックホールには必ず運動量が残ると考えられています。

ただし回転する運動量はその天体によって異なってきます。速度の速い天体があれば、非常にのんびりとした速度の遅い天体もあるでしょう。そのような回転の遅い天体がブラックホールになった場合、運動量はほぼゼロに近いケースがあります。

全ての星を構成しているのは原子で構成されています。原子は陽子、中性子から成る原子核と、それを取り巻く電子でできています。陽子はプラスの電荷、電子はマイナスの電荷を持っており、星がブラックホールになった時、電荷を取り込むことになります。そのためブラックホールは電荷を持った状態であることが推測されています。

アインシュタインやシュバルツシルト、ほか多くの研究者たちにより、ブラックホールの理論的な研究は進みました。しかし実際に観測することは叶わず、誰もが本当にブラックホールが存在するのか不透明な中で研究は続けられてきました。そしてこの研究は意外な形で実ることとなります。

1963年、マーテン・シュミット(1929~)により非常に強い電波を発する天体の情報が発表されました。天体というのは強弱の差はあれ、すべて何らかの電磁波を発しています。観測された天体は今まで発見したことのない電磁波を発しており、非常に遠く地球から約40億光年も離れていることが判明しました。これを新種の天体とし、「クェーサー(quasar)」と呼ばれるようになりました。

クェーサーの調査をする中で、新しく判明したことがあります。クェーサーは膨大な電磁波エネルギーを発していること、またエネルギーを放射している部分が非常にコンパクトだということです。クェーサーのエネルギー源は何なのか、多くの研究者たちが頭を悩ませました。

4) クェーサーの正体

そして3人の研究者によってクェーサーの正体が判明しました。その3人とはエドウィン・サルピーター(1924~2008)、ヤーコフ・ゼルドヴィッチ(1914~1987)、ドナルド・リンデン・ベル(1935~2018)です。

彼らが研究によって導き出した結論は、クェーサーは天体ではなく、中心のブラックホールによって引き寄せられた大量のガスであるというものです。ブラックホールによって引き寄せられると、円盤状にガスが集まりこれを「降着円盤」と呼んでいます。

降着円盤によって周囲に集まったガスは、絶えずブラックホールに供給されてエネルギーを生み出します。さらに生み出されたエネルギーが、周囲のガスによって電磁波へ変換されその電磁波で明るく輝くのです。

ブラックホールの観測はできなかったものの、初めてブラックホールに迫る発見ができたと大きく話題になりました。

その後も多くの研究者によって観測が続けられる中で、いくつかの天体がブラックホールではないかと候補に挙げられました。中でもはくちょう座V1357(V1357Cyg)という恒星は連星系をなしており、そのパートナーがブラックホールといわれています。

理由として、この星が発している放射線量が星の質量に見合わないためです。また、ガリレオ・ガリレイが初めて天体観測に望遠鏡を用いてから、多くの科学者や研究者たちがより高性能な望遠鏡の開発に携わってきました。

2016年、米国に設置された最新鋭のレーザー干渉計型重力波天文台LIGO)が、ブラックホール同士が合体するときに発するわずかな重力の歪みを感知しました。その歪みを発した天体の名はGW 150914といいます。

ブラックホール同士が合体するときに発する歪みのことを重力波といいます。そして重力波はブラックホール同士が近づいていった時が最も大きくなり、合体と同時にゼロになり、この現象を「リング・ダウン現象」と呼んでいます。

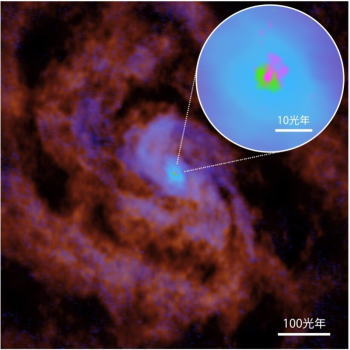

写真は、アルマ望遠鏡で観測したコンパス座銀河の中心部です。

写真は、アルマ望遠鏡で観測したコンパス座銀河の中心部です。 ブラックホール方向へと流入します。ブラックホール周りに集積した物質が高温化することで生じたエネルギーで、分子ガスが破壊されて原子やプラズマへと変化します。

ブラックホール方向へと流入します。ブラックホール周りに集積した物質が高温化することで生じたエネルギーで、分子ガスが破壊されて原子やプラズマへと変化します。