2 日本の国家プロジェクト

1 豪雨と人が共存できる社会

日本の国家プロジェク「ムーンショットが目指す社会」の目標8「気象制御による極端風水害の軽減」をご存じでしょうか。ムーンショットとは、困難は伴うが野心的で夢のある計画を指します。

2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御し、極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現するという計画です。これが実現すれば、線状降水帯がもたらす豪雨に悩むことがなくなるはずです。

2030年までに、現実的な操作を前提とした台風や豪雨(線状降水帯によるものを含む)の制御によって被害を軽減することが可能なことをコンピュータ上で実証するとともに、広く社会との対話・協調を図りつつ、操作に関わる屋外実験を開始します。

全世界での気象災害等は過去50年間で5倍に増加し、1970~2019年の経済損失額は3兆6,4400億ドル、死者は200万人超と推定されていることなどから、災害リスクを減らすことが喫緊の課題となっています。

気象災害へのこれまでの取組は、構造物等による被害抑止や、災害発生前の準備や発生時の早期警報発出等による被害軽減等が主でしたが、このままでは今後も激甚化・増加が想定される台風や豪雨に対して限界があります。

近年、観測技術・気象モデル・コンピュータ分野等において技術・性能が大幅に向上したことで、シミュレーション精度が飛躍的に高まり、制御を実施した際の「制御効果」と「自然現象」を切り分けた評価の可能性が拓けてきました。

こうした気象制御のための大気モデルの高度化や、適切な理論の構築に加え、極端風水害による被害の大幅軽減に資する、幅広い技術の特定・確立をあわせて進めることが必要になります。

気象の制御については、我が国や国際社会から広く受容されることが必要です。社会・経済的効果の分析を実施しつつ、社会的な合意形成や倫理的な課題解決、国内外におけるルール形成等を図ります。

トップへ戻る

2 研究開発の方向性

文部科学省は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)を研究推進法人として、ムーンショット目標(令和3年9月28日総合科学技術・イノベーション会議決定)のうち、以下の目標の達成に向けて研究開発に取り組みました。

ムーンショットの目標は、「2050年までに、激甚化しつつある台風や豪雨を制御して、極端風水害の脅威から解放された安全安心な社会を実現」することです。2030年までに現実的な操作を前提とした、台風・豪雨(線状降水帯によるものを含む)の制御によって、被害を軽減することが可能なことをコンピュータ上で実証し、屋外実験を開始します。

さらに、2050年までに、激甚化しつつある台風・豪雨(線状降水帯によるものを含む)の強度・タイミング・発生範囲などを変化させる制御によって、極端風水害による被害を大幅に軽減し、我が国及び国際社会に幅広く便益を得るという計画です。

1) 推進すべき分野・領域

台風や豪雨等の極端気象による風水害が激甚化・増加している中、災害に伴う社会的・経済的被害を大幅に抑制して安全安心で豊かな暮らしを実現するためには、インフラの整備・更新や予測情報の利活用など、ハード・ソフト両面からの取り組みを通じた防災・減災が重要です。

災害につながる極端気象自体の強度やタイミング、発生範囲などを変化させることができれば、直接的な被害を回避することや格段に被害を軽減させられる可能性があります。気象に関する研究開発は、古くは農業をはじめとする産業利用、加えて近代においては防災・減災等を目的に、莫大な資金と期間をかけて着実に進められてきました。

本目標においては、今後も着実に進展し高度化する気象研究と連携し、特に世界的に未検討の部分が多い気象の制御理論を構築することや、それに則った制御技術の開発が大きな課題となります。

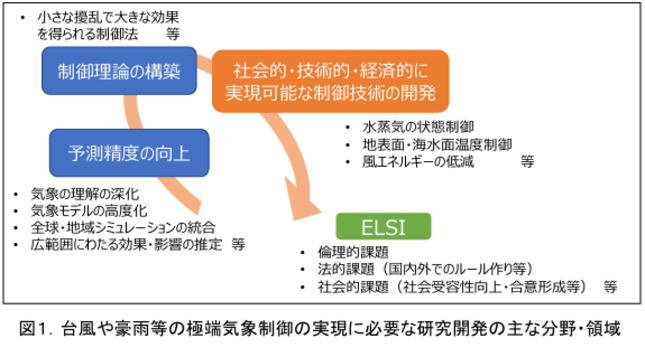

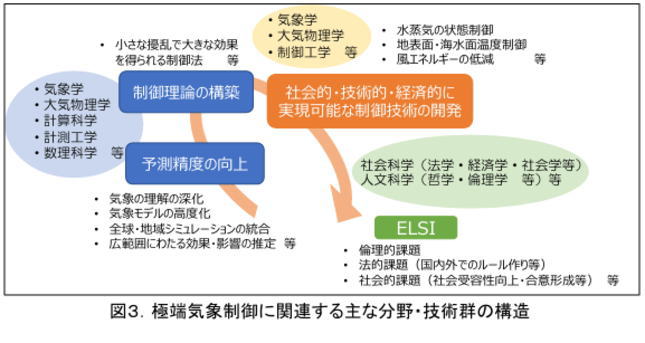

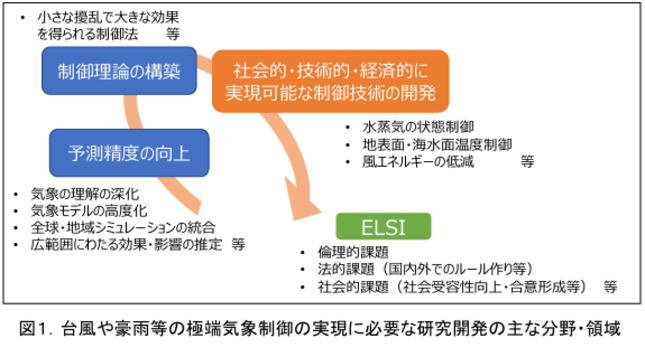

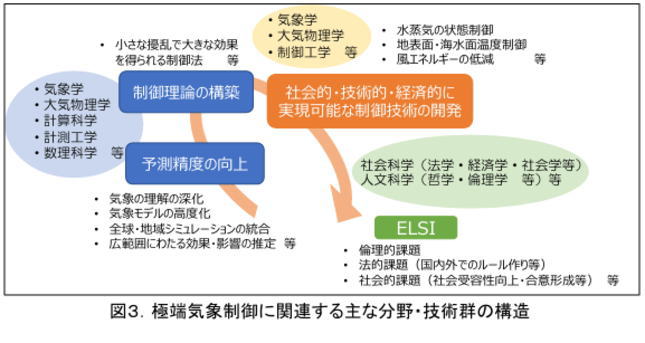

そのため図1に示す通り、制御理論の構築、それに必要不可欠な極端気象の理解の深化と精度良く表現する気象モデルの高度化を通した予測精度の向上を目指した研究開発、並びに社会的・技術的・経済的に実現が受け入れられる制御技術の開発が必要となります。

加えて、気象制御はそれがもたらす経済や社会の影響や、水資源の分配の変更、想定外の被害発生の可能性等を有しています。社会実装にあたっては国内あるいは国際的な合意形成が事前に必要であるなど、倫理的・法的・社会的課題に対する対応も必須でしょう。これらを推進すべき挑戦的な研究開発の分野・領域とします。

トップへ戻る

2) 研究課題

ムーンショット型研究開発プログラムでは、図1に示すとおり推進すべき挑戦的な研究開発の分野・領域を定めた上で、ムーンショットの目標である台風や豪雨等の極端気象制御の実現に貢献する挑戦的な研究開発を進めます。

最も効率的かつ効果的な手段を取り得るよう、災害につながる台風や豪雨等の極端気象を対象とし、それら対象の予測精度の向上、被害の回避・軽減を可能とする制御理論、その理論の実現に必要な制御技術の研究開発に取り組みます。

予測精度の向上については、国内外で数多くの観測・気象モデル等を利用します。具体的には、気象の理解の深化を進めるとともに、新しい数理科学の知見を適宜取り入れ、気象モデルの高度化を実施する必要があります。

制御理論については、気象モデルと制御技術をつなぐ新しい研究領域であり、様々な研究分野からの参入と新しい展開が期待されます。このような新たな知見などを積極的に取り入れつつ、大きな効果を得られる制御法を生み出す制御理論に関する研究開発を行う必要があるのです。

可能性のある様々なアイデアの社会的・技術的・経済的な実現可能性を確認しつつ、目的とする極端気象の制御可能性を気象モデルで確認する、という研究開発が必要です。なお、複数の操作手法を組み合わせて気象制御を達成することも視野に入れて、幅広い擾乱を起こす可能性のある操作手法を研究対象とすべきでしょう。

加えて、1)で述べたとおり、極端気象の制御がもたらす経済や社会への影響についての検討なども不可欠です。研究成果が実際に使われるようになった場合の影響や問題について、大気現象への影響のような自然科学的側面から検討が必要です。

また、倫理的・法的・社会的な側面からも予め検討して議論を深め、この技術を将来社会が受け止められる土壌を醸成する必要があります。理論的研究や技術開発と並行して進め、相互に関連付けながら総合知を形成していく体制を検討することとしました。

トップへ戻る

3) 研究開発の方向性

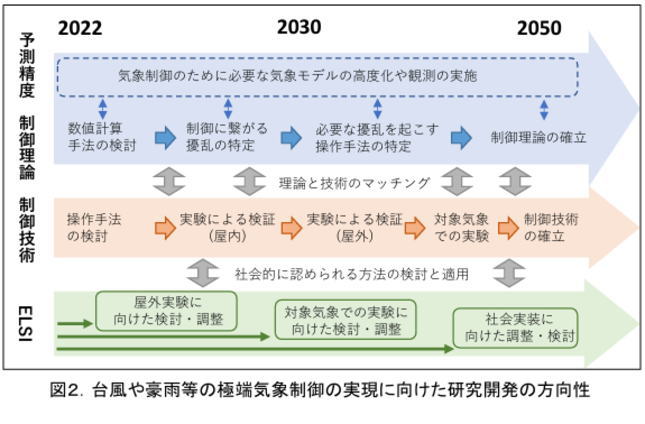

・2030年 現実的な操作を前提とした台風や豪雨(線状降水帯によるものを含む)の制御によって被害を軽減することが可能なことを計算機上で実証するとともに、広く社会との対話・協調を図りつつ、操作に関わる屋外実験を開始します。

・2050年 激甚化しつつある台風・豪雨(線状降水帯によるものを含む)の強度・タイミング・発生範囲などを変化させる制御によって、極端風水害による被害を大幅に軽減し、我が国及び国際社会に幅広く便宜と利益を得ます。

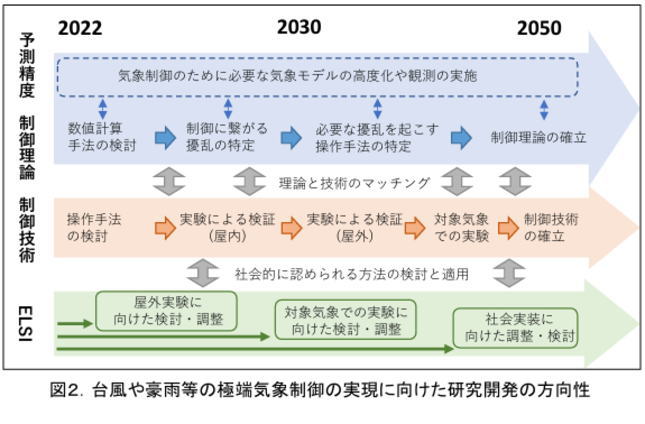

すでに激甚化しつつある台風や豪雨の制御を実現するためには、気象モデルの高度化や観測の実施をするとともに、人工的に与えられる入り乱れから気象制御につなげる制御理論、制御技術の検討を並行して進めます。それと共に社会的・技術的・経済的に実現可能な操作手法を探索し気象制御とマッチングさせることが必要です。

2030年までに制御理論として数値計算による有効性検討から開始し、コンピュータ上で気象制御に繋がる擾乱(じょうらん、入り乱れて騒ぐこと)の特定を行います。その後、必要な擾乱を起こす操作手法の特定を屋内での実験検証等をまじえて行いつつ、小規模の局所的な気象現象に対する屋外実験を開始します。

2050年までに、屋外実験の規模を少しずつ拡大し、対象気象の強度・タイミング・発生範囲などを変化させる制御によって、極端風水害による被害を大幅に軽減する気象制御を確立します。

上記の研究開発を進める際、研究開発の途上で実施する小規模の屋外実験においても、予想される効果や各種影響・リスクを予め評価し明らかにした上で、社会との対話を行うなど透明性をもった進め方が必要です。

また、将来の社会実装の際には、法整備や国内外のルール作り等の対応も必要となります。したがって、これらを解決するための調査検討を研究開発の当初から実施することとします。図2に、本研究開発構想の実現によりムーンショット目標の達成を目指すための研究開発の方向性を示します。

なお、これらを着実に進めるためには、例えば高コストになりがちな操作手法に対して、極端気象の制御と気象エネルギーの回収を同時に実現することによって解決するといった野心的な研究開発など、我が国の気象学や数理科学、制御技術に関わる幅広い理工学分野等の知見を糾合するような研究開発を推進していくこととします。

トップへ戻る

また、様々な知見やアイデアを採り入れ、ステージゲートを設けてステップ毎にアイデアの可能性を確認しながら、目標達成に向けた研究開発を推進することとします。

特に制御技術については、社会的・技術的・経済的な実現可能性を確認した上で本格的な研究開発を開始する必要があることから、当初から極端気象を対象とした屋外実験等を行うのではなく、フィージビリティスタディ(計算機上での実証や屋内実験)を実施し、安全性を確認しつつ段階的に進めていきます。

参考:目標達成に向けた分析

ムーンショット型研究開発事業ミレニア・プログラムにおける調査研究活動およびその後の検討において分析された内容を、要約してお知らせします。

1) 目標に関連する分野

図1は、激甚化しつつある台風や豪雨の制御を実現するために取り組むべき分野・要素技術を本研究プロセスの流れの中で示したものです。このように、“制御”を行う上で必須となる現象理解、シミュレーションなどの予測技術といった各技術分野において、要求される技術レベルを達成します。

さらに 倫理的・法的・社会的課題(ELSI) を踏まえたより適切なアプローチを模索した上で、本丸である制御理論と制御技術を確立していくという、挑戦的な研究開発活動が求められます。

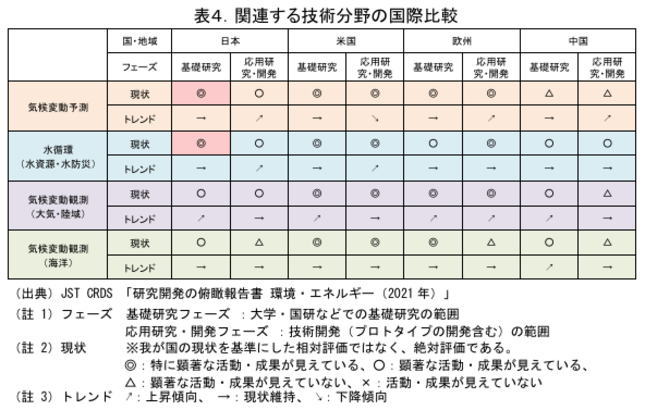

2) 研究開発の動向

気象に関する国際的な仕組みとしては、国際連合の専門機関として世界の気象業務の調和と統一のとれた推進に必要な企画・調整を行う「世界気象機関」(WMO)があります。

WMOにおいても気象改変・気象制御に関するミーティングや報告が継続的に行われ、2015 年には「WMO STATEMENT ON WEATHER MODIFICATION」が発行されるなど、気象改変に関する研究プロジェクトの研究および運用に係るベストプラクティスに関するガイダンスを提供しています。

特に研究に関しては、対象となる気象の科学的理解の深化、観測・予測技術の高度化、気象改変に係る実証的研究における計画性が重要と指摘しています。

トップへ戻る

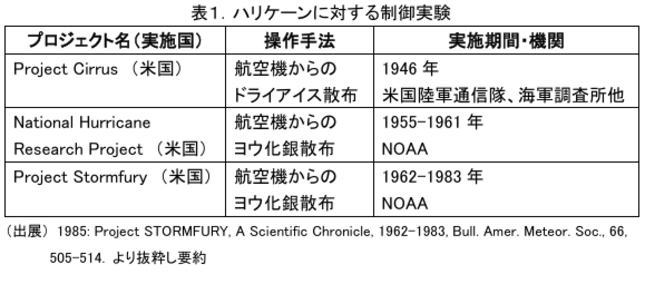

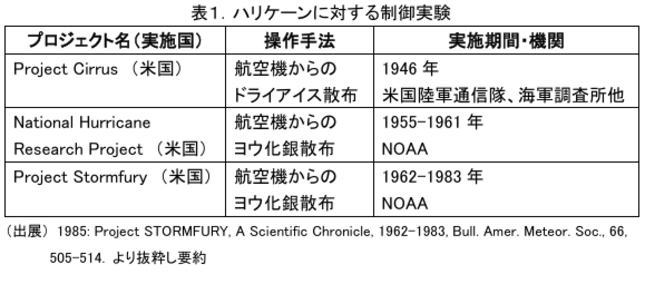

具体的な気象制御に向けた試みは、1900年代中盤より世界で開始されました。このうち、災害をもたらす気象の制御を最終目的とした実験については、1940年代以降に米国で実施されたハリケーンに対する実験が代表例です。

最初の実験は、1947 年に実施された Project Cirrus であり、米国東岸沖の大西洋で実施されました。この実験においては、勢力減衰は確認されなかったものの、ハリケーンを構成する雲の形に変化が現れるなどの成果を得ました。

次の実験は、米国海洋大気庁(NOAA)が1958年と1961年に実施されました。後者の実験においては、風速が10%低減し、実験は成功したと発表されています。

続いて実施された実験は、1962年に開始されました。このとき提案された制御技術は、ヨウ化銀の散布によって「目の壁雲」(台風の目の周りに形成される巨大な壁のような雲)の外側の対流を人工的に刺激するというものでした。

実験は1963年と1969年に行われました。1969年に行われたハリケーンディビーに対する実験では、直後の風速が30%低減したという肯定的な結果が得られました。しかし、当時は気象シミュレーションの精度が低かったことなどから、自然現象と制御効果の明確な峻別ができず、実際に効果があったかどうか科学的に確認されるには至っていません。

その他、大規模なハリケーンに対して人工的な刺激の規模が小さいために効果を疑問視する指摘もありました。以降、ハリケーン制御実験は行われておらず、NOAAにおける研究も予測技術の更なる高度化や現象の詳細解明が主流です。

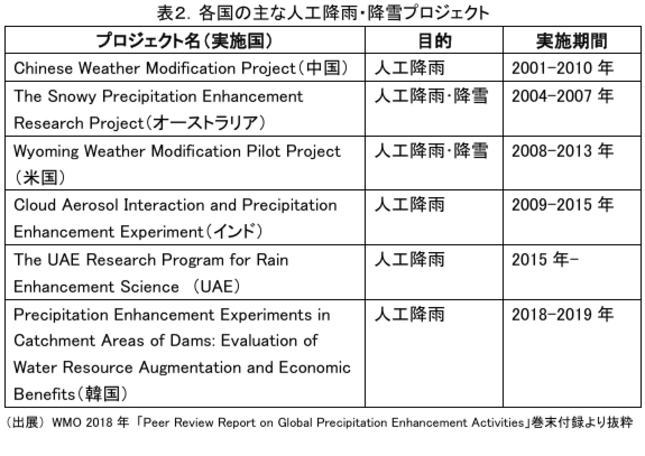

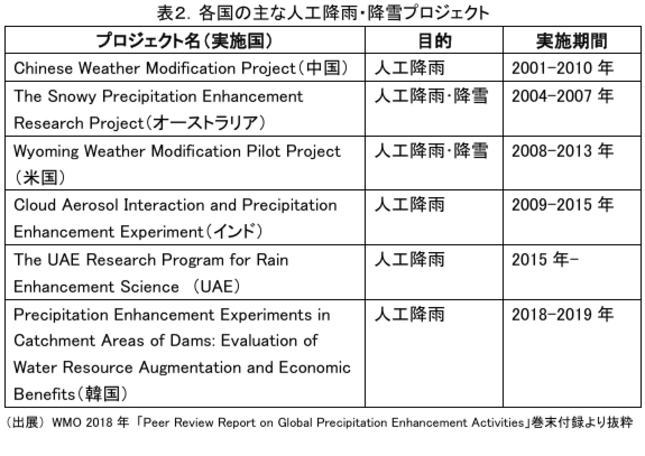

一方、比較的狭い範囲の降雨実験等については、干ばつ対策や晴天・視界確保等の目的のもと、世界中で実施されています。特に、一年を通して降雨量の少ない地域や、乾期において水資源の確保が難しい地域において、積極的に実施されており、現在は約50か国において人工降雨等の研究が行われています。

日本国内における実験としては、1947年に日本発送電(株)からの依頼を受けた九州大学が、九州電力とともに、在日米軍の協力を得て、航空機からドライアイスを散布する人工降雨実験を行いました。

トップへ戻る

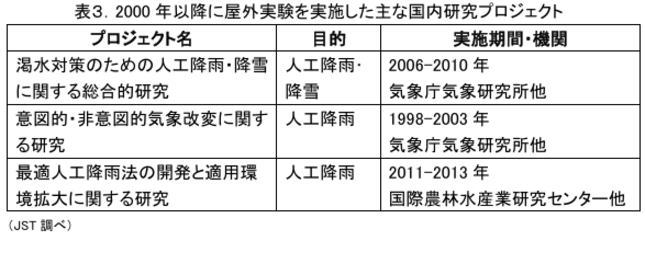

その後1951年から1965年頃まで、電力会社などがスポンサーとなって全国の大学や気象研究所が参加し、水力発電機能の確保等を目的として、ヨウ化銀やドライアイスを用いた人工降雨実験が日本各地で行われ、近年においても下表のような研究が行われています。

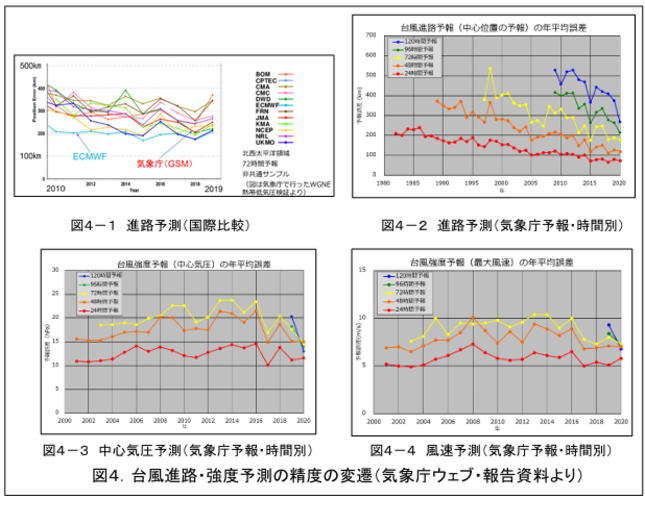

本目標で制御の対象とする台風や豪雨等について、その気象自体の研究は世界的に研究開発が精力的に進められています。台風については減災・防災上の観点から予測精度の向上が大きな目標となり、特に進路と強度の予測が主たる対象です。

そのための取り組みとしては、高精度な台風観測、データ同化技術開発、数値計算の精度向上などの研究が進められています。特に数値計算において解像度や物理過程などの改良により高精度化は進んでいますが、強度変化や発生などの再現はいまだ難しく、台風の発生・発達・構造・経路等のメカニズムの科学的解明が望まれています。

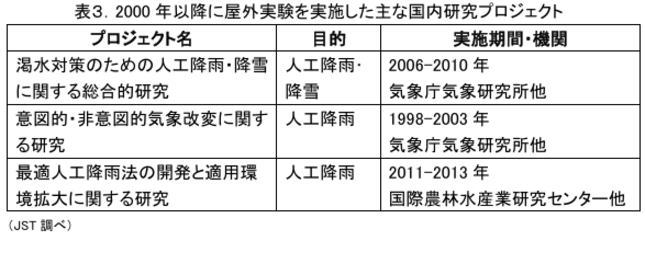

図4-1~4は、台風の進路・強度の予測精度に係る経年比較です。我が国の台風の進路予測精度は国際的に見てトップクラスにあり(図4-1)、年々精度は向上しています(図4-2)。一方、強度予測については、中心気圧(図4-3)と風速(図4-4)の精度が向上していず、気象制御に向け喫緊の課題となっています。

各地に豪雨をもたらす温帯低気圧については、北半球では北西太平洋と北西大西洋でよく発達する。その形成や強化に関してはグローバルな大気の超長波による基本場の変形、大気海洋相互作用による基本場の変質、海陸分布に伴う地表面摩擦の地理的な分布の影響などが議論されています。

近年では温帯低気圧の発生発達は数値モデルでよく再現されるようになり、短期予報精度は徐々に向上しつつあります。一方、日本において梅雨末期などにしばしば発生する集中豪雨はいまだ予測が難しい現象とされています。

総観規模(水平スケール 3,000~5,000km)の収束や傾圧性・地形など力学的な要素と、湿潤大気の安定度など熱力学的な要素が複雑に作用して発生すると考えられ、現在は特に下層の相当温位を左右する水蒸気量の重要性が指摘されています。

ことから、リモートセンシングをはじめとする様々な観測から下層水蒸気量を推定するための新たな技術や、数値モデルやデータ同化技術の進展が望まれているのです。

トップへ戻る

3) 日本の強み

我が国は、中緯度帯のアジアモンスーン気候に属し、海に囲まれ南北に長く、急峻な地形などの特有な国土条件から、台風や梅雨前線などの特徴的な気候の影響を強く受けています。

そのような中、自然の豊かな恵みを受けつつ、多様な気象災害に対する防災・減災を目的とした気象観測・予測技術を発展させてきました。本目標においては、我が国が持つそれらの強みを活かした研究開発の推進が必要です。

例えば観測技術においては、気象を理解するための詳細かつ高精度なデータ取得が必要であり、特に大気中の水蒸気や雲の状況を正確に三次元観測することが求められています。

我が国においては、偏波ドップラーレーダーを中心とする研究開発が世界に先駆けて進められ、2009年には降水強度を観測できるXバンドマルチパラメータレーダーが都市圏に実装されました。

加えて、雲の状態まで観測可能なマルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダーに関する研究が戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)で進められ、2017年度に世界で初めて実用型の機器を開発し試験運用を開始するなど、観測機器にも強みがあります。

また、気象シミュレーション技術は、スーパーコンピュータ「富岳」をはじめとする計算資源に支えられ発展してきました。例えば、2013年に「京」を使用し達成された 870mメッシュの全球気象シミュレーションは、現時点でも世界最高解像度を維持しています。

また、前掲のマルチパラメータ・フェーズドアレイ気象レーダーと、ビッグデータ同化技術を使ったリアルタイム局地気象予報を、世界に先駆けて実験中など、我が国の強みを発揮しています。

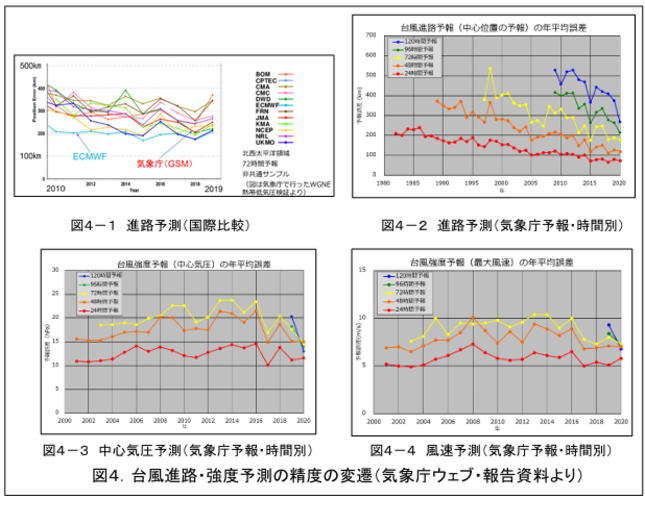

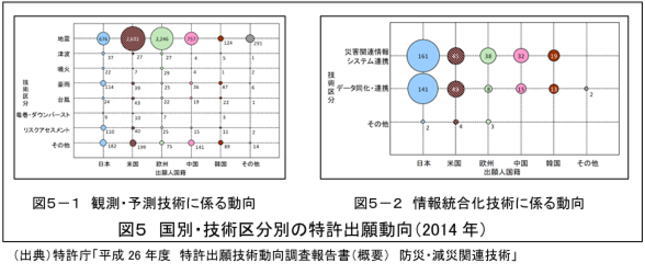

図5は、防災・減災関連技術に係る特許出願動向調査の結果です。図5-1の技術区分「豪雨」に着目すると、我が国が高性能降水レーダーをはじめとする時間・空間降水データに係る観測・予測特許の出願数が世界で最も多いことがわかります。

また、防災・減災を目的としたデータ同化・連携技術については、図5-2の通り世界でトップの出願数を誇るなど、実用面での技術開発が進んでいることがわかります。

トップへ戻る

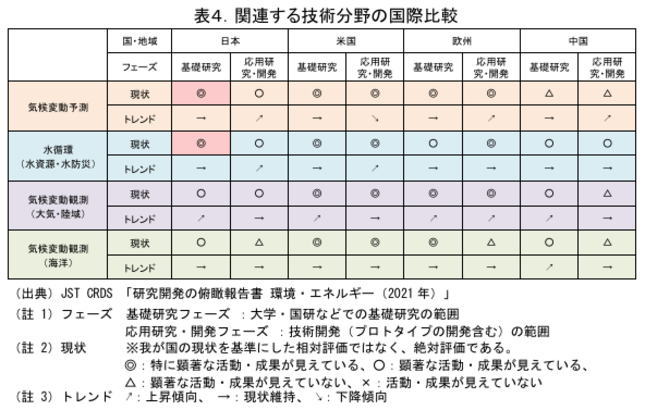

4) 海外の動向

数値シミュレーションを基盤とする「気候変動予測」については、我が国は東京大学、国立環境研究所、気象庁気象研究所、海洋研究開発機構等で独自のモデル開発が行われているなど、各研究コミュニティの潜在能力は高いほうです。特に、極端気象の気候変動との関係については、特筆すべき成果を創出しています。

台風・豪雨等の現象を理解する上で大きな要素となる水蒸気の把握・観測については、未だ研究途上ですが、前述のレーダー開発など、世界最先端の機器が我が国で開発・実用化が進められています。

また、衛星観測においては、日米主導の国際的な協力体制で進めている全球降水観測(GPM)計画において、降水の立体構造を高精度で観測可能な二周波降水レーダー(DPR)の開発を実施し現在観測中です。

さらに、2022年には欧州と合同で打ち上げる EarthCare 衛星にミリ波ドップラーレーダーを開発・搭載する予定であり、雲の中の対流の様子を観測する予定です。このように、気象の理解を深化するための観測技術が我が国の大きな強みとなっています。

30年後の気象制御を目指す際には、今後の気候変動を考慮しながら研究開発を進めることが必要であり、気候変動研究とも連携して実施していく必要があります。そのような中では、気候変動観測・予測ともに日本が持つ強みを最大限に活かし、戦略的に取り組んでいく必要があります。

トップへ戻る

参考文献:内閣府、居間からサイエンス(BSアサヒ)など。