1 平等に訪れる死

1-1 死を自覚したとき

死をどのよう向かえるのか、本人はもとより家族にとっても大きな問題です。死の瞬間までそれぞれの生活を貫き、病院へ行くのは寝に行くようなものだからと自宅を死に場所と決めていても、最期を迎えるときに急な合併症が起きることもあり得ます。

日本人の死因の第1位は癌、第2位は心疾患(高血圧症を除く)、第3位は老衰。老衰は全死亡の1割でおよそ18万人、85歳以上の死亡総数では第一位となっています。老衰とは、高齢者で他に記載すべき死亡の原因がない、いわゆる自然死をいいます。

80歳を超えた8割を超える方々が、死期が迫ったら延命治療ではなく、穏やかに苦しまないで死んでいきたいと願っています。日本人で100歳以上の人は、1964年当時153人でしたが、2022年には9万人を越えています。

高齢社会がここまで進むと、人々の「人生の最期」への関心は、静かにしかし確実に高まっています。高齢の親と同居する働き盛り世代も多くなり、「臨終」への不安や疑問は当事者のみならず、その家族にとっても深い関心事になっています。

通常、体が衰弱した人には点滴や胃瘻などによって水分や栄養を補給しますが、生命力にあふれた若い人ではありません。高齢者はその人らしく、命の一滴までも使い果たして死に至るという、死への軟着陸が重要になってきます。

本人にとって苦痛を徹底的にのぞくということを考えた場合、生きるために必要な水分や食べることが必要でなくなった場合、点滴や胃瘻などで栄養を補給することではなく、むしろ引き算が必要になります。

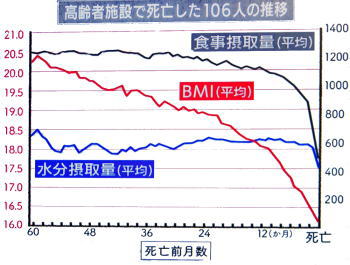

近年、死が近い高齢者は食べているにもかかわらずBMI数値が減ってくることが分かってきました。食べないから死に向かっていくというより、体はもはや栄養を利用できなくなっていると言えるのではないでしょうか。

終末期の患者のからだでは、次第に水分や栄養を受け付けなくなり、このような状態になったとき、患者は水分を栄養を取ること自体が苦痛になっていきます。死へ向かう患者の腎臓や心臓などの臓器が機能を低下し、血管外へ水分が漏れ始めます。

1-2 臨終が迫ると

人が死を迎える間際の前後には病気の進行などとは別に、理解できないような不可思議な現象「中治り現象」や「お迎え現象」なども起こります。人が死に直面するのは、いつか必ずやってくることなので、予備知識は持っておいた方が良いでしょう。

人の命が、あと7日、いや5日かもしれないという危篤状態に陥ると、見舞いに来た親族や知人も半ば諦め顔になり、ため息をつくことが多くなります。しかし、こうした状況で、家族たちをびっくりさせる現象が起こることがあります。

死を間近にした人の「中治(なかなお)り現象」と呼ばれる不思議な回復です。意識がもうろうとし、口にいっさい食べ物を入れない状態の患者が突然、目をパッチリと開け、「水を飲みたい」「アイスが食べたい」などと訴えることがあります。

その様子に、病棟スタッフは「中治り現象」と気づきます。家族は、急に元気になった患者の様子に驚き、ひょっとしたらこのまま回復して元気に暮らせるのではないか、病気が治って自宅に戻れるのではないか、などと期待する家族も少なくありません。

このように患者の容態が一時的に回復する現象は日本だけのことではなく、欧米ではこれを「 last rally(ラスト ラリー)」と呼んでいます。日本語に訳すと「最後の回復」とでもいえるでしょうか。

ろうそくの炎は、ろうが溶けてなくなってくると勢いが失せますが、ほとんど芯だけの状態になり、いよいよ消えるのではと思った瞬間、急に明るい光を放ち、その直後に燃えつきる様子は誰でも目にしたことがあると思います。

「中治り現象」は、ろうそくが燃えつきるときの様子によく似ていると、日本では古くからいわれてきました。中治り現象は、副腎皮質や自律神経などから分泌されるアドレナリンやノルアドレナリンというホルモンがエネルギー源になっているようです。

臨終が近づくと息をするときに、喉の後ろのほうで濁った不快な音がしはじめます。これは、「死前喘鳴(しぜんぜんめい)」と呼ばれるものです。家族には非常に苦しそうに聞こえますが、医師が判断できる範囲では死前喘鳴に痛みは伴わないようです。

1-3 穏やかな死へ

死前喘鳴の原因はほとんど機能していない下顎呼吸が原因で、血中の酸素濃度はどんどん落ちて行きます。このころになると、脳内麻薬であるエンドルフィン類が多量に出ているので、穏やかな気持ちでいるのではないかと思われます。

人が死に近づくと、寿命が尽きようとしている細胞を守ろうと、体のあらゆる器官が懸命に努力を始めますが、中でも脳の働きは重要です。「脳内麻薬」と呼ばれる微量物質を分泌し、少しでも命が長らえるよう努力するのです。

脳細胞から分泌される代表的な物質に、ドーパミンやセロトニン、オキシトシン、アドレナリンなどがあります。ドーパミンは、近頃高齢者に増えているパーキンソン病とも深く関係し、このホルモンが減少することで発症するとわかってきました。

ドーパミンは脳の中脳と呼ばれる部分から分泌されます。喜怒哀楽と深い関係があり、意欲を高め、幸福感をもたらす作用があるので「脳内麻薬」とも呼ばれています。このほか、「幸せホルモン」と呼ばれるセロトニンも分泌されます。

セロトニンは感情や行動などをコントロールし、精神を安定させる働きがあります。それによってドーパミンと同じく幸福感をもたらすことから、幸せホルモンと呼ばれているものです。

また、脳下垂体から分泌されるオキシトシンも幸福感をもたらしますが、これらの物質にアドレナリンなどの作用が加わり、「中治り現象」を引き起こしているのではないかと考えられています。

人がターミナルステージ(末期)の状態に近づくと、中治り現象のほかにもう1つ不思議なことが起こります。それが「お迎え現象」です。急に患者の口から「娘が来た」「孫を見た」などという言葉が聞かれるようになります。

病棟スタッフは、顔をのぞき込んで「夢でも見てたの?」と声をかけますが、いきなり体を起こし「今、そこの入り口で娘と孫が手を振っていた」などと言いだします。それを見たスタッフは、「そろそろ親族に死期が近づいたことを知らせなければ」と考えます。

1-4 心的外傷後成長

死に直面した人におこる心の反応も明らかになってきました。東京有明病院の清水研看護学部教授は、死に直面する苦悩は非常に大きなものだが、心の成長という変化がおこるとおっしゃいます。

癌患者に起こった、容態の悪化・死の恐怖・治療の断念・将来の不安にさいなまれた中から、新たな人生観が生まれてきました。これを「心的外傷後成長」と呼びます。実際に癌体験後のあたらしい人生感は5つの変化が見られました。

心的外傷後成長

人生に対する感謝 一日一日を大切にするようになった。生きていることに感謝する。

新たな視点 生きがいについて考える、人生の優先順が分かる。

他者との関係 周囲に支えられていることに気付く。人のお痛みや苦しみが分かる。

人間としての強さ 一日一日を大切にするようになった。生きていることに感謝する。

他者との関係 周囲に支えられていることに気付く。人の痛みや苦しみが分かる。

精神性的変容 超越的な力を感じる。自然への感性が敏感になる。

なぜ、自分が病気にならなければいけなかったのか、という怒りが出てくるのは当然です。あるいは10年後にこうしたいという夢が、かなわなくなったことは大きな損失になります。でも、これらの感情に蓋をする必要は全然ありません。

その怒りや悲しみがなくなる必要もありません。人生をすべて失ったわけではありません。大切な1日があるぞと気づくのです。そこをどう生きていくのだと気付かせられるのです。乳がんの患者8割に心的外傷後成長に該当する考え方が確認されました。