1 IT時代の扉を開こう

1 あなたへの贈り物

現代は新しい言葉が次々と現れ高齢者は戸惑います。言葉の意味を聞きたくても、そんなこともわからないのかと馬鹿にされそうです。年金の物価スライド制は消え、老後は2千万円が必要と言われました。職を辞した高齢者を平然とむち撃ちます。とにかく老人には住みにくい世の中になりました。

しかも、インターネット(世界中のコンピューターがクモの巣のようにつながれて、いろいろな情報を得ることができる仕組み)で情報を集める時代となりました。使い方がわからないからと逃げていれば、確実に高齢者は社会から取り残されます。

ペーパレス(紙媒体を電子化してデータとして活用・保存する)時代となり、紙に印刷して情報を届ける時代は去りました。町内会や自治会の総会案内や議案書は印刷配付は時代遅れ、賛成や反対の議決権行使もネットで処理される時代に入ったのです。

私たち人間が暮らしの中で考えていることや、気持ちや思いなどを相手に伝え、お互いの感情を共有する行為をコミュニケーションといいます。コミュニケーションをとるために、現代は言語・文字その他視覚・聴覚に訴える様々のツール(用具)を利用します。

現代コミュニケーション・ツール(情報交換の用具)となるものは様々あります。パソコンやスマホで使われるカタカナ語の意味は次の通りです。悪用を避けるために、これらで情報交換をするときは、実名や自宅住所を絶対に入力しないように気を付けます。

・ スマホ(スマートホン、パソコンに近い作りの次世代携帯電話)

・ チャット(インターネットを介して、即時にコミュニケーション(情報共有と意思

の疎通)がとれるサービス)

・ ツイッター(様々な人がインターネットを介してつながりを持て、お互いに情報交

換などをして楽しむSNS)

・ SNS(文章や写真・動画などを使って交流できる「インターネット上の会員制コ

ミュニティ(共通の目的や興味、地域などによって結びついた集団)」)

・ フェースブック(実名登録が必要なSNS)

・ インスタグラム(同じ興味をもつ人同士が、主に画像などを通じて情報交換ができ

るサービス)

・ LINE(友だちや複数人が情報交換等ができるサービス)

・ Webブラウザ(ホームページを見るときに使うソフト)

・ Webサイト(インターネットの接続業者であるプロバイダのサーバーの情報の保

管場所)

・ ホームページ(Webサイトにある情報のまとまりや入口となる表紙)

多くの失敗を基に、25年の実践経験からこの簡単な方法にたどり着きました。おじいちゃんになれなかった83歳のはげちゃんが、あなたに残すたった一つの贈り物、それはこれからの自治会や町内会等の団体が行うべき、住民との情報交換の最新方法です。

時代を追いかけて、頭を切り替えなければなりません。若者の後を追いかけてやってみれば、な~んだ、こんなに簡単なことだったのかと、あなたは思うでしょう。語学音痴のはげちゃんでもわかる内容ですから安心してください。

2 LINの登場

東日本大震災(2011.3.11)のときに、大打撃を受けたのは通信手段でした。電話やメールなどほとんどの連絡手段が使えなくなり、家族の安否の確認は困難を極めました。震災直後インフラ(全ての人が共通で使うもの)はほぼ使えなくなったのです。

そんな時に活躍したのがツイッター(お互いにコミュニケーションができる機能を提供しているサービス)でした。メッセンジャーサービス(いつでもどこでもやり取りが可能な情報交換サービス)が、震災の様子や安否確認なの重要な役割を果たしたのです。

東日本大震災という未曽有の災害がきっかけで、コミュニケーションツール(情報交換用具)の可能性や重要性が改めて認識されました。しかし、デマや虚偽の情報が流れることがあり、受け取る側の慎重な判断が要求されます。

東日本大震災後に「もっとコミュニケーション機能を充実させたメッセンジャーが必要だ」と、さっそく日本で開発に取りかかりました。日本大震災から3か月ほど後の、6月に新しいメッセンジャーサービスが生まれました。LINEという情報伝達方法です。

LINEのアプリ(特定の目的をもって作られた専用のソフトウェア)は、無料通話とメッセージング機能を中心に展開し、瞬く間に人気を博しました。東日本大震災の情報途絶の危機から、コミュニケーションツールとしての需要が高まり、急速に普及しました。

現在、LINEは世界で2億1700万人、国内では8400万人もの月間アクティブユーザー(利用者)を抱えている巨大メッセージングアプリです。8400万人という数字は、日本の人口の66%以上が使ってる計算になります。

LINEは無料でメールや通話ができるため幅広い年齢層に支持され、タイや台湾でも高い普及率を誇ってます。また、ユーザーのアクティブ率(ユーザー規模を示す指標)が高い、LINE公式アカウントで顧客管理ができることなどがあります。

実際に Line works を導入した事例を、 Line works のニュースをもとに要約してご紹介します。その団体の悩みは私たちと同じなんだと共感し、こんな簡単なことで克服できるのだと喜びを感じるでしょう。個人情報保護のため、団体名や個人名は仮名です。

2 Line works の導入事例

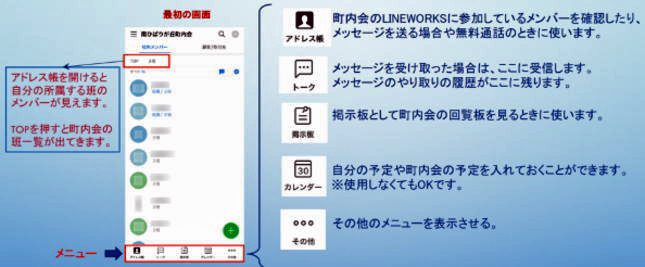

1 南ひばりが丘町内会

札幌市厚別区の住宅街の南ひばりが丘町内会は141の世帯数が属しています。これまでは紙の広報誌を発行していましたが、高齢化が進む同町内会では、若い世代による役員の担い手不足を解消するために、参加しやすいスタイルを模索していました。

その一環として取り組んだのが電子回覧板です。住民の連絡網をつくるため、1000名まで無料で利用できる Line works の「非営利団体向け特別プラン」を活用して、年配の方を置き去りにせずに町内会運営への若い世代の参加を促進しています。

町内会の加入率は100%なのですが他の町内会と同様になかなか役員を確保できず、毎年次の役員を探すのに苦労していました。特に若い世代の役員のなり手が見つからず、その要因の一つには役員のやることの多さと情報の伝達不足がありました。

若い世代が働きながらでも参加しやすいようにするためにも、町内会の運営を見直して役員の作業負担を減らす必要がありました。町内会運営に従事する中で、若者は情報に敏感ですが回覧板の配布が特に苦痛でしたと町内会の役員が嘆きます。

総務部長も、回覧板を皆さんに回すために平日区民センターへ資料を取りに行き、総務部が資料を仕分けて束ねて各家庭に配布す必要があります。正直これらの作業は本当に手間で、こうした負担が町内会役員を敬遠する要因だと思っていましたとおっしゃいます。

従来からの回覧板は住民側にも課題がありました。例えば、回覧板が一番最初に回ってくる家と最後の家では、閲覧に時間差が生じてしまいます。共働きの家庭や旅行で不在にしている家庭では、回覧板が数日間止まってしまうこともありました。

このような時間差が原因で、イベントの申込締切日までに全世帯に回覧板が行き渡らない事態もしばしば発生していました。また、雪が降った時に隣家まで歩いて回覧板を渡すのは大変だという声もありました。

課題解決の手段として Line works を選定された理由は、第一に挙げられるのが使いやすさです。住民間でIT知識にばらつきがある町内会だからこそ、一般的に広く利用されている Line と操作性が似ており、年配の方も含めて誰もが使いやすい、UI(ユーザーインターフェース=情報をやりとりするための接点)であることが非常に魅力的でした。

また、プライバシーが守られるという点も重要なポイントでした。近所の方であっても個人情報を共有することに抵抗感を抱く住民もいます。 Line works を利用すれば、プライベートで使用している Line の連絡先や電話番号等を交換する必要がありません。

さらに、自治会や町内会のような団体であれば、無料で利用できる非営利団体向け特別プランがあるのも Line works を選定した大きな理由でした。 Line works 運用開始までは、運用開始前に2か月間のトライアル期間を設けました。

希望者のみ回覧板を Line works に置き換えてのトライアル利用を行い、そのフィードバック(目標を達成するために行動した結果やその評価について、行動した主体者に具体的な言葉で伝え、次の行動に反映させること)をもとに本格導入を決定しました。結果的には非常に良好で半数以上が Line works に登録をしてくれました。

その後も登録者は徐々に増えており、現在では最高齢83歳の方を含む70%の世帯が Line works を利用しています。中には、Line worksの導入を機にガラケーからスマホに機種変更をした方もいました。

残りの30%は、引き続き紙の回覧板を希望しているため、従来通り印刷して配付しています。ITに不慣れな方へのサポートは、操作に不安が残る方や Line works の電子回覧板を検討している方を対象とした勉強会を実施しました。

勉強会では、トークの閲覧方法や Line works の通話機能等、基本的な使い方について説明しました。勉強会後には「私も Line works やってみます」と言ってくださる方もいて、実施した甲斐がありました。

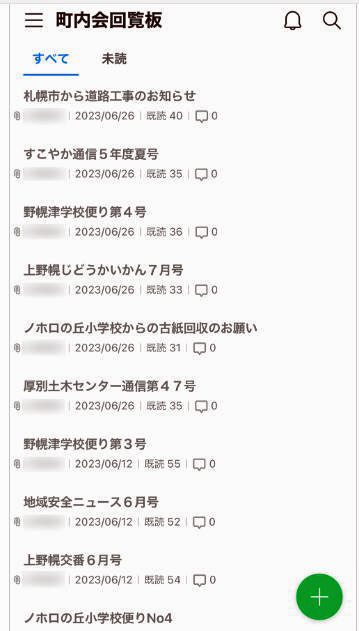

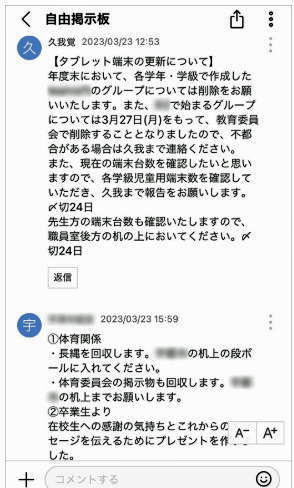

Line works を最も活用しているのは掲示板機能を活用した電子回覧板です。区民センターに取りに行った紙の資料を、スキャンアプリでPDF化し掲示板に掲載しています。これにより紙を扱う量が大幅に減少し、ペーパーレス化を進めることができました。

さらに、紙の回覧板を束ねて配布する作業が減ったため、体感ですが作業量は従来の半分ほどになったと感じています。紙の回覧板から電子回覧板に切り替えたことで、大事な情報をタイムリーに情報共有することができました。

例えば、冬季には除雪センターから排雪作業に関するお知らせが、前日もしくは前々日に私たちの元に届きます。そのお知らせを紙の回覧板を作っていては時間がかかってしまい、当日までに住民全員に情報を届けることはできませんでした。

しかし、掲示板は連絡事項を投稿するだけで一斉に情報共有ができ、住民側もすぐに情報を受け取ることができます。また、好きなタイミングで閲覧できたり、過去の投稿を繰り返し見直せたりと、様々なメリットを感じていただけています。

総会資料を Line works のトークで事前に共有し、議事をスムーズに進めるための工夫もしています。そのほか、アンケート機能を使って総会の出欠確認をしたり、役員間のグループで連絡を取り合ったりすることで、1人ひとりだけではなく一斉に情報共有や意見回収ができ、町内会運営が大幅に効率化されました。

2 横浜市磯子区の管理組合

実在のマンション事例ですが、マンション住民のプライバシーなどへの配慮から、架空のマンション名と役員名で表記します。

マンションは1970年代に竣工した分譲で、理事会は任期2年とし輪番制を採用しています。ただ、2年で総入れ替えするわけではなく、16名の役員の約半数が毎年交代するようになっており、2年目の役員は1年目の役員をサポートする役割も担っています。

総戸数が300戸を超える横浜市磯子区のグランドメゾンマンションでは、管理組合の理事会活動を円滑にするため、1000名まで無料で利用できる Line works の「非営利団体向け特別プラン」を導入しました。

これまでは電話やメール、紙で行われていた連絡手段を Line works を導入することで理事会の役員全員が運営や活動に関する情報を瞬時に共有できる環境を整えました。役員の理事会活動への参加意識が向上し、コミュニティを活性化する効果も得られています。

① 理事会内の連絡手段を Line works に置き換え、タイムリーに情報共有

② 不具合等、管理人からの報告などを迅速化

③ 活動報告や議事録をノートや掲示板で公開し、理事会の活動を見える化

④ コミュニケーションが活発化し、理事会メンバーの参加意識が向上

理事会内での情報伝達はメールと紙文書で行われていましたが、連絡事項を見てもらえたか分かりません。緊急で理事会役員の同意が必要な場合は電話をかけますが、これもタイムリーに応答が得られないことが多く、一つひとつの対応に時間がかかります。

スマホを持っていない高齢の理事会役員も何名かおり、自宅の固定電話にかけても防犯上の理由から留守電話につながるご家庭もありました。留守番電話を聞いてから折り返しの連絡を待つ必要があり、意思疎通に時間がかかっていました。

組合に関する情報は理事長を通じてやり取りされるため、理事長や会計など特定の役員に情報が集約され、状況を把握していない他の役員に業務を振り分けることも難しく、負担が偏ってしまいます。会社勤めをしている人には連絡業務が負担に感じられます。

多くの議決が積極的に参加する理事会の役員を中心に方向づけられるため、そうでない人が意見を述べにくいという雰囲気も存在しました。これらの課題は組織内で情報を共有する仕組みが、欠如していることに起 因していると考えられました。

因していると考えられました。

Line works は、通常のフリープランでは最大100名までの利用が可能ですが、「非営利団体向け特別プラン」では1000名までの利用が可能であり、容量も5GBから50GBに拡張されています。

あるPTA団体が特別プランを利用して効率よく運営しているという記事を知り、私たちの組織でも活用できるのではないかと考えました。個人 Line を使う手もありますが、その場合は理事会としてではなく個人間のやり取りとなってします。

Line works なら管理組合がアカウントを管理できるので、マンション管理組合のことは「 Line works 上で」とアプリ内で活動を完結させることが可能であり、公式ツールとして組合員も安心して活用できると思われましたと理事長の下端さんが説明します。

理事会のメンバーは管理組合を運営する大変さをよく理解しているので、導入に対する反対の声は上がりません。60代以上の世代でも Line の普及が進んでいるため、操作性が似ている Line works ならば誰でも簡単に使いこなせると考えました。

アカウントは理事会の全メンバーや管理室に常駐する管理人と管理会社の担当者に発行したほか、町内会役員や任意で利用を希望する外部区分所有者にも付与しています。スマホを持っていない数名の理事会役員にはタブレット端末を用意し、 Line works アプリをインストールしてログインできる状態で貸与しました。

メンバーの表示名は原則「部屋番号+苗字」とし、どこのだれであるかが一目で分かるようにしていますと下端理事長は説明されました。

初期設定では Line works の通知の受信時間が7時~22時となっていたため、これを運用ルールとして採用しました。特別な禁止事項などは設けていませんが、今後はより多くの区分所有者にアカウントを提供し、必要に応じて詳細なルールを整備していきます。

理事会の全メンバーが所属するグループに加えて、会計、大規模修繕委員会、子ども会役員、町内会など、組織や役割に応じたさまざまなグループを運用することで、情報の伝達速度が飛躍的に高まったことを実感しています。

① 大規模修繕委員会など役割毎にグループを作成し、運営や活動の共有が迅速化

② 設備の故障などは写真を添付して分かりやすく説明

③ 管理人やマンション管理会社との連絡もスピードアップ

会議の目的を事前に送信することで、会議も効率的に進行できるようになりました。言葉では説明が難しい設備の不具合や故障の状況も、写真を添付することで一目瞭然になります。写真をプリントする手間をかける必要もなくなりましたと下端理事長が語ります。

廣瀬会計はもう1人と会計業務を担当しています。 Line works 導入後は下端理事長を含む3名での情報共有が格段にスピードアップし、返答がすぐに来ない場合でも既読が付くことで、「情報が伝わった」と安心できるのは Line works の大きなメリットです。

管理室には、管理人が使用するパソコンとスマホがあり、設備の不具合などに気づいたときに連絡をしてもらっています。 Line works に置き換わったことで報告の受け渡しをより迅速に行えるようになりました。

最近は、マンションの植栽活動に参加できなかった方にも活動の様子を知っていただくために、理事会全体のグループトークのノートに植栽担当の役員が活動報告を共有してくれるようになり、いつでも確認できるようになりました。

コメントやリアクションを通して他のメンバーから労いの言葉をもらうことも増え、理事会全体の活動がより活発になりました。理事会の議事録は掲示板に掲載して全員に周知するとともに、修正すべき点があれば担当者からコメントで指摘してもらうようにしています。

議事録の掲載が遅れても、翌朝の時刻を指定して予約投稿できる機能が非常に便利です。理事会や大規模修繕、植栽などの活動日程は、カレンダー登録で予定を共有しています。 Line works を通じてだれもがタイムラグなく情報を共有できるようになった結果、全体的に理事会への参加意識が高まっていることを感じます。

3 千葉県いすみ市立夷隅小学校

千葉県いすみ市立夷隅小学校では、情報共有が困難だった校外学習の情報共有に利用し Line works 導入後は、いままでになかった校内外の迅速な連携で教員の働き方改革を後押ししています。

職員会議では口頭での伝達が多く、以前から職員間で伝え漏れのリスクが指摘され、会議時間が延びてしまうことも課題でした。 Line works 導入後は、事前に掲示板のコメント欄へ投稿することで、確実な情報共有と会議時間の短縮を実現しました。

校外学習など遠隔地にいる教員とのタイムリーな指示・伝達も可能となり、教職員の在校時間が減少しました。外部トーク(外部の有識者)連携によるICT支援員(教育における情報通信技術のの活用を支援する役割を持った人材)との連携強化しています。

これにより勉強が楽しくなるICT教育にも工夫をこらすなど、 Line works の存在が教職員の働き方改革の手助けとなっています。当校の学校教育目標は「夷隅の空に みんなの声をひびかせよう 心も体もたくましく ともに高め合う夷隅っ子の育成」です。

教職員は愛情をもって一人ひとりの児童と日々向き合っています。また、児童と地域社会との関わり合いを推進するべく、自然とのふれあいや農業体験などの校外学習を積極的に実施していると久我教務主任は語ります。

週に2回、授業前の朝の時間帯に職員会議を開いています。以前は各教職員からの共有事項はすべて口頭で伝え、各自でメモを取っていたので、この状態では伝え漏れがいつか生じるのではと懸念していました。

また、会議が10分~15分延長する時は児童たちには自習をしてもらうなど、児童を待たせてしまうこともありました。会議のほかに、教職員に大至急連絡する場合はメールを利用していますが、受信者から返信できないため一方的な情報共有となっていました。

もっと素早く、確実に意思疎通が図れる連絡ツールはないかと模索していたところ、他校の関係者から Line works を勧められ、当校のICT支援員のサポートを受けながら導入に至りましたと久我教務主任が説明されます。

夷隅小学校には幅広い年代の教職員がおり、プライベートでは全員 Line を使っています。ほかの連絡ツールも検討し、 Line と似ている Line works が一番使いやすそうだということで導入を決めました。各々、個人のスマホや貸与されている職務用のノートパソコンへ Line works アプリをインストールしています。

操作方法を教える手間もなく全員スムーズに使いはじめ、どの端末で使うか選択できるのもメリットのひとつでした。既読機能も魅力的で仮に相手から返信がなかったとしても誰が既読したかわかるので、確実に情報が届いているという安心感があります。

未読の教職員にはあらためて連絡することもでき、一方的な情報発信が解消される期待もありました。朝の職員会議にあたり、 Line works の掲示板にあらかじめ会議の日時を記載した投稿を作成し、各職員には事前に連絡事項をコメント欄へ投稿してもらうようにしました。

会議ではイチからすべて確認せず、補足があるときだけ説明することにしたので、時間内に終われるようになり授業に遅れることもなくなりました。テキストとして記録が残るので振り返りしやすく、伝え漏れのリスクも軽減したと久我教務主任は説明されます。

校外学習などの移動を伴う業務でも効果を感じています。当校では年間でおよそ18回の校外学習を実施し、その様子を学校のホームページに掲載しています。以前は引率する教職員がデジタルカメラで撮影し、学校に戻ってから写真データを受け取っていました。

行き先によっては、受け取るまでに1日中待機する場合もあり、ホームページの更新は夕方ごろになることもありました。 Line works 導入後は校外学習用のグループトークを作成し、現地で共有できるようになったため、すぐにホームページを更新できるようになりました。

保護者や校外学習でお世話になっている地域の方々へ情報をすぐお届けできるようになったことに加え、無駄な待機時間がほぼなくなったことでほかの業務に時間を使えるようになり、昨年度に比べて教職員の在校時間が短くなっていると感じています。

また、現地で紛失物やけが人が出た際に速やかに対応するため、職員間で連携できるような体制も整えられました。 Line works は危機管理の役割も果たしてくれていますと、原田教諭が自信をもって説明されました。

4 茨城県守谷市の学習塾

「STUDY PLACE翔智塾」は茨城県守谷市を中心に展開されている、国語力重視の受験指導とプログラミング教育がコンセプト(基本的な考え方)の学習塾です。塾代表の中村さんは米国の先進的なIT教育に刺激を受け、その環境を実現できるような学びの場を日本でも作ろうと、「STUDY PLACE 翔智塾」を始めました。

生徒が自分自身でやる気を出すための学びの場を作ると同時に、社会人になってから使うようなITツールを生徒にも使えるようにし、自習学習をサポートするために、講師と生徒の間のコミュニケーションにも Line works を利用しています。

塾での学習が終わると、生徒一人ひとりが自分の学習の進捗状況を Line works で報告し、自習時や自宅で、講師の先生に質問したいことを掲示板に投稿して、先生からの回答をもらいます。生徒は担当の講師の先生が授業中でも質問を投稿できるので、自分だけでなく周りの生徒の学習の集中を保てます。

また、同じ趣味を持つ生徒、講師の先生の専用の掲示板を作成し、生徒同士や先生との親睦を深めるツールとしても用いられています。普段あまり交流のない学年の違う生徒と掲示板での交流から親睦が深まったり、社会人となった塾生や学生講師も Line works を使って、仕事の話を共有してくれることもあるそうです。

Line works は、 Line と似たユーザーインターフェースという利点に加え、 Line と別のアプリケーションで、「塾関連の連絡」に特化しているため、連絡を見逃さない点や、個人の Line と分けられるという点も、生徒たちにも好評だそうです。

また管理者の立場からは、講師と生徒間のトラブルや、生徒同士のトラブルを回避するためにも、ログ管理がしっかりしている点も非常に重要で、保護者にも自信をもって勧められるポイントとおっしゃいます。

Line works の使い方は、生徒同士で工夫してどんどん活用してもらい、予想外の使い方もこれから期待していますと塾代表の中村さん。自習スペースの壁黒板にぎっしりと書かれている生徒の夢の実現に、 Line works が役立つ可能性がありそうです。