1 潜入観念を捨てましょう

1 まず自分の安全を確保

自分は「大したことにはならない(はず)」と思うのはあなたの自由です。しかし、それは希望や願望であって権利ではないのです。「自分(だけ)は大丈夫」と思うのはあなたの勝手です。しかし、家族や周りの人に話して、避難行動を鈍らせないでください。

昼間に地震が起きたとき、家事をされているあなたを助けてくれるのは誰でしょう。幼い子どもたちを、避難誘導してくれるのは誰でしょう。夫は仕事に出かけて留守です。平日は頼れる男がそばにいないことに、あなたは気づいていますか。

まず、自分の命を守りましょう。災害発生時は、ただちにセーフィティゾーンへ移動します。セーフィティゾーンとは、何も落ちてこない、何も倒れてこない安全な空間で、食器棚や書架などから2m離れた箇所です。4人につきに2畳分の広さがベストです。

セーフィティゾーンは、家族4人が身を丸めた状態で数分間居ることができればよい広さですから、最低畳一枚分のスペースでもよいのです。家具が倒れてくる前に、丈夫な机やテーブルの下に潜り込んでも、頭隠して尻隠さずではなんにもなりません。

![]()

食器棚からお皿などが割れて飛び散る可能性もあるため、近年は机の下よりセーフィティゾーンにいることが推奨されます。でも、セーフィティゾーンが100%安全とは言い切れません。トイレにいるときは、比較的安全ですから揺れが治まるまで待ちましょう。

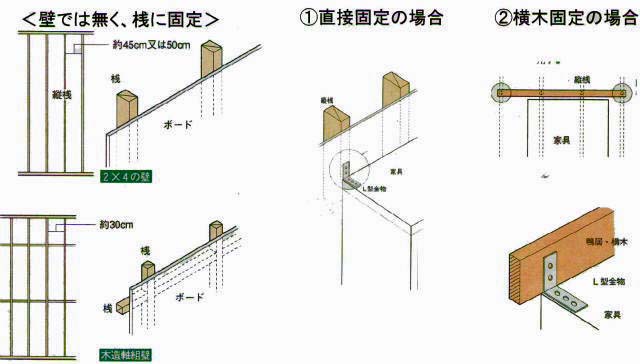

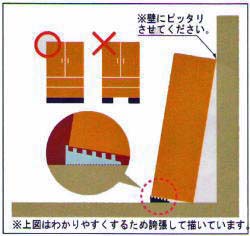

もっとも重要なことは、家具を倒れないように固定できるよう工夫することです。寝室や子ども部屋には、倒れると危険な家具類は置かないようにしましょう。そして、家具の上から落ちてきても、怪我をするような重たいものを家具の上に置かないことです。 アフリエイト広告 ↑

小さな揺れの時、又は揺れがおさまったら玄関の扉を開け、再び閉まらないようにロックして逃げ道を確保します。玄関扉が開かなかったら、ベランダの戸や窓を開け、出口を確保しましょう。災害を避けることはできなくても、被害を少なくすることはできます。

火災は自分の目と鼻、家庭用火災警報器(熱感知式)と(煙感知式)で発見し、いち早く火を消すことにより人命や財産などを守ることができます。消防用設備とは、火災の拡大防止のために必要な消火設備・警報設備・防火用水などの設備を総称したものです。

火災が発生した場合に備えて、ご家庭に消火器を用意されていますね。消火器の特性と扱い方を知らなければ効果を発揮しません。自宅で火災が発生したときは、消火器を使ってまず火を消します。一般的に、ご家庭にある消火器は粉末系(ABC)消火器です。

2 消火器の扱い方

管理組合が、共用部に消火器を設置するのは論外です。消火器は火元となる箇所になければ役に立ちません。あなたのお宅の消火器は、粉末消火器ですかそれとも泡沫消火器でしょうか。それぞれの特性と扱い方を知らなければ効果を発揮しません。

住宅用の粉末系(ABC)消火器は、A=普通火災・B=油火災・C=電気火災の火災全般に有効です。速効で火勢を抑えて消火しますが、浸透性がないので可燃物によっては再燃することがあります。

火元から7~8mほど離れた安全な場所に消火器を運びます。誤って噴射しないようレバーの下側を持ちます。火元に近づく時は姿勢を低くし、自分の身を守るため風上側に立ちましょう。室内の場合は出入り口に背中を向けて、消火後の逃げ道を確保しましょう。

消火器の上部にある黄色い安全ピンを引き抜き、ホースを外してから火元に向けます。消火器が消火可能な火元からの距離は、炎の高さの2~3倍が目安で、噴射の勢いでホースの向きが変わらないよう、先端をしっかり持ちましょう。

レバーを強く握ると、消火剤が放射されます。消火剤の放射時間は、粉末消火器の場合で14秒程度ですから、火元を的確に狙うことが大事です。薬剤の放射距離は4~7mです。窒息効果を十分に活かすためには、火元の表面全体を覆うことが大切です。

蓄圧式は、圧力源に窒素ガスを使用しています。力の弱い方でもレバーの操作が楽で、しかも放射を途中でやめることができます。本体容器に圧力がかかっているため、劣化した際も破裂のリスクがありません。

操作レバーを引くと同時に放射が開始され、最初から最後まで放射が一定しています。首部にあるゲージの針が規定値内にあれば使用可能で、気密性が高いため消火剤が固まるなどで放射不能になることはありません。

油が入った鍋に火が入ったらそっと蓋をするか、バスタオルなどを濡らして上からそっと覆いましょう。 慌てると被害を大きくします。

慌てると被害を大きくします。

火が天井まで燃え広がってしまったら、家庭用の消火器で消すことは難しくなります。避難して、あとは消防に任せましょう。

ヤマトプロテックの「粉末(ABC)蓄圧式消火器」は「老朽化消火器による破裂事故の防止・環境配慮・ライフサイクルコスト削減」といった、消火器の課題を考慮して開発され、設計標準使用期間を10年という長期間にわたって安全に使用できます。

3 マンションの火災

非常警報装置が作動し、火災警報の音が廊下から聞こえました。あなたは玄関の扉を開けて、煙が廊下に充満しているのを確認しました。階段を下りて避難するのは危険と判断したので、住戸へ戻り玄関の扉を閉めました。

火災に遭遇した場合は、煙が死亡要因の多くを占めています。火災報知設備の警報を聞いたときは、状況を確認して冷静に行動しましょう。避難すべきと判断したら、扉の表に「避難完了ステッカー」を貼り、ガスの元栓を閉めてブレーカーを切ります。

ベランダに避難器具があれば、ふたを開きます。ストッパーを外せば梯子が下の階へ降りていきます。梯子を降りた階の避難器具のふたを開け、ストッパーを外して梯子を下ろします。階毎に地上へ着くまでこれを繰り返します。

避難器具のふたを開けると煙が昇ってきました。あなたの棟の下の階で火災が起きている証拠です。ふたを閉めて避難経路図を思い出し、防火壁のある側の隣家との隔壁を破ります。ただし、両手に力を入れて押してもびくともしません。

隔壁の中央部をたたいても、弾力があるので跳ね返されます。体ごとぶつかっても、びくともしません。隔壁の下部、直角部分を金づちなどでたたき割り、少しずつ上をたたいて隙間を広げていきます。ある程度の隙間を開けてから、隔壁を引き倒すか蹴とばします。

マンションなどの建物は、長方形の建物の中央部分に防火壁があります。火災が起きている棟から、防火壁を超えて隣の棟へ避難しない限り火は追いかけてきます。隔壁を破って防火壁を超えたら隣の窓を開けてもらい、隣家を通過して外へと避難します。

隣の棟のベランダへ避難できても、隣家がお留守の場合もあり得ます。隣人が帰ってくるまで待てません。外窓のクレセント錠の部分を金づちでたたき割って開錠し、室内を通過して外へ避難します。命を懸けた非常事態ですからやむを得ない行為です。

このように、マンションには「内部階段」「避難器具」「避難経路」という三通りの避難経路があります。火災報知器が鳴動したら、煙がどこから上がっているかを確認し、煙から遠ざかるように適切な避難方法を選択します。

泡消火器は冷却効果と窒息効果を発揮して、初期の火災を消すことができます。粉末消火器には浸透性がないため、燃えている物によっては一度消えても再度燃え上がる可能性があります。放射時間が比較的短いため、炎を的確に狙って使用することが重要です。

また、粉末消火器は噴射すると視界を遮断する恐れがあり、避難路の方向が分からなくなることがあります。避難路を背にした状態で消火活動を行うようにしましょう。屋外では、風上から消火することで効果的に火を消すことができます。

他にも、水系消火器とガス系消火器があります。水系消火器の特徴は、浸透性があるため再燃を防止できることです。冷却効果も高く、放射時間も長めであるため、安心して消火活動を行えます。

ガス系消火器の特徴は、二酸化炭素による窒息効果を利用して素早く消火できます。消火薬剤が水や粉末ではなくガスであるため、精密機器や電気設備による火災に対しても使用でき、汚損しないという利点があります。

ガス系消火器は二酸化炭素という特性上、室内で使用する際は二酸化炭素中毒への注意が必要です。ただし、木材や紙などが燃える火災に対しては、効果が薄いため購入や使用は控えたほうがよいでしょう。

消火器は火を使う場所に置きます。キッチンの場合はガスレンジのそばに置きます。すぐ手の届くところに置かなければ役に立ちません。火元から火が燃え広がる、または周辺に火が燃え移る前に消火器で消し、火災被害を最小限に抑えることが目的です。

初期消は、出火から2~3分以内に実施する消火活動です。初期消火の時間の目安は、出火から2~3分(120~180秒)です。一般的な火災では、出火から約2分30秒で、火は天井まで届きます。火災の広がりはものすごく速いのです。

火の高さが身長を超えたら、消火器で消すことはできません。逃げるしかありません。消火器はすぐ手の届くところに置かなければ役にたたないのです、自宅の火を使う場所のそばに置いた消火器が、あなたの家族の思い出と財産を救うのです。

4 共用部の点検

マンションには、最低限の警報設備・消火設備・避難設備が備わっています。火災が発生した場合はマンションの出入口、内階段・外階段利用の避難、隔壁を破って隣家への避難、避難器具を使っての避難などがあります。防火扉が設置されている建物もあります。

専有部で火災が発生した場合や天災などで避難が必要になるときに備え、あなたは日常的に自宅の棟の共用部を点検します。階段や踊り場に置配の商品や、傘を干したりゴミを置 いていないでしょうか。これらは、避難時の障害になります。管理組合にお願いして片付けてもらいましょう。

いていないでしょうか。これらは、避難時の障害になります。管理組合にお願いして片付けてもらいましょう。

ベランダに設置されている避難梯子の取り扱い方法を、業者が点検するときに見てください。一度も見ていなければあなたはパニックを起こします。火災発生時に避難梯子のあるベランダのふたを開けても、避難梯子をおろすことができなければ避難できません。

平常時に避難梯子の取り扱い方法の講習があっても、あなたは興味をしめさないでしょう。「覚えなくても、大したことにはならない(はず)」「避難梯子を使うことが起こるわけがない(はず)」と、楽観視してしまう傾向のことを正常性バイアスと言います。

平常時に避難梯子の取り扱い方法の講習があっても、あなたは興味をしめさないでしょう。「覚えなくても、大したことにはならない(はず)」「避難梯子を使うことが起こるわけがない(はず)」と、楽観視してしまう傾向のことを正常性バイアスと言います。

正常性バイアスは人間の本能であっても、危機的状況を回避するために正常性バイアスのコントロール術を身に着けなければなりません。避難器具の点検時には、最初から最後まで立ち合う習慣をつけることです。立ち合うことで、操作方法は身に付きます。

5 家族の安全を確認

災害発生時に、自分の安全を確認したら家族の安否を確認します。家族全員が、そのとき家にいるとは限りません。同居している家族が出かけている、散歩に行った、買い物にでかけた、知人や友人を訪ねた、旅行に行ったなどで連絡が取れない場合もあります。

災害発生時に、自宅にいない家族の安否はどのようにして確認すべきでしょう。家族には「災害用伝言ダイヤル(171)」の利用法を周知し、地震が起きたと想定して練習しましょう。家族の安否を確認ができれば、安心して自宅や避難先に留まることができます。

◎ 災害用伝言ダイヤル

災害用伝言ダイヤルは、地震・噴火などの災害の発生により被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供が開始される声の伝言板です。利用可能な電話は加入電話、公衆電話、災害時にNTTが避難所などに設置する災害時用公衆電話です。

災害用伝言ダイヤルは、地震等の災害発生時に、被災地の方の安否を気遣う通話が増加し、被災地への通話がつながりにくい状況になった場合、テレビやラジオで周知しながら速やかにサービスが提供されます。

伝言録音期間は1伝言あたり30秒以内です。NTT 東日本・NTT 西日本の電話サービスから、伝言の録音・再生をする場合の通話料は無料です。NTT以外の他通信事業者の電話、携帯電話やPHSは、各通信事業者に問い合せてください。

伝言の保存期間は、災害用伝言ダイヤル(171)の運用期間終了まで(体験利用時は体験利用期間終了まで)です。伝言蓄積数は、電話番号あたり1~20伝言です。(運用提供時に知らせてくれます)

伝言を預けてから、災害用伝言ダイヤル(171)の運用期間が終了(体験利用時は、体験利用期間終了)した時点で録音内容は消去されます。あなたのために準備されている、体験利用時間帯は安心して練習してください。

体験サービス提供期間中は、安否情報の登録・確認・削除を試すことができます。

○ 毎月1日と15日 午前0時~午後11時59分まで

○ 8月30日 午前0時~午後11時59分まで

○ 1月15日~21日 午前0時~午後11時59分まで

伝言内容はそれぞれが工夫してください。一例を示すと「周一です。私は無事です。綾子も幸子もケガはありませんか。」「綾子です。私も自宅も被害はありません。いつ帰ってもいいですよ。」「幸子です。無事です。食事をしてから帰ります。」などです。

6 侵入者に備える

マンション内へ犯罪者が侵入する方法は、多くの場合居住者の後について入る「つれ入り」です。居住者がマンションへ入るときは、周囲に誰もいないことを確認してからオートロックを開錠し、内部へ入ってからもオートロックが施錠するまで立ち合うべきです。

あなたの後ろについて入ろうとする人には「私は管理組合の役員ですが、あなたは何号のどなたですか」と声をかけます。管理組合の役員と聞いた侵入者は一瞬ぎょっとして、ドアの外に立ち止まったとき、オートロックが自動的に施錠すれば問題解決です。

後から来た人が居住者であれば、自分でオートロックを開錠できます。通常は「理事長の○○です、副理事長の○○です、会計担当理事の○○です、理事の○○です、監事の○○です」と云い、管理組合の役員という言葉は文章表現の時しか使いません。

万一、あなたの問いかけを無視して、マンション内へ入った人がいるとします。エレベータに乗るときには、「お先にどうぞ」と譲ってあなたは待機します。エレベータの止まった階の、住戸のドアの開閉音を聞いてからエレベータを利用しましょう。

マンションでは、エレベータ内や共用部の階段の踊り場と廊下で性犯罪が起き、犯罪者の75%は捕まっていないのです。大声をあげて助けを求めても、居住者は無関心です。住戸のドアの開閉音を聞いてからと説明したのは、あなた自身を犯罪から守るためです。

性犯罪者は、各階廊下のパイプシャフト(給水管と排水管や、ガス管などをまとめて通す空間)や、階段の踊り場に潜むことがあるからです。パイプシャフトの開閉音と、住戸のドアの開閉音は違います。マンションでは、自分の身は自分で守るしかないのです。

同じ階に住んでいる人や、他の階に住んでいる人との交流はほとんどありません。でも犯罪が行われている現場を見たら、黙ってはいないでしょう。制止したり抑止したり、被害者を助けるための行動を起こすでしょう。とはいえ、これは希望的観測です。

戸建て住宅の方は、家の内外の小破修繕はもちろん、盗難防止や不審者の侵入などにも気を配ります。借家住まいの時に寝室にしている部屋の窓を開けて片足を入れ、侵入しようとした人を妻が発見したことがあります。妻に何事もなかったのが救いでした。

専有部への侵入者を防ぐため「1ドア2ロック」や、ピッキングや複製が困難な「ディンプルキー」、鍵以外では開かない「ウェーブキー」、専用カード・スマホ・指紋認証などを利用する「スマートキー」等が推奨されています。

家へ侵入しようとする犯罪者があきらめる時間は、2分以内が約17%、2分を超え5分以内が約51%、5分を超えて10分以内が約23%となっています。つまり、侵入に5分かかれば約7割、10分かかれば約9割が、侵入をあきらめることになります。

空き巣は、窓ガラスを割って侵入するケースが多いため、窓ガラスへのセキュリティ対策が効果的です。窓ガラスは必ず施錠して防犯フィルムやガラス飛散防止フィルムなどを窓に貼ると、ガラスが破られても飛び散らず侵入を防ぎやすくなります。

他に、推奨できるものとしては、扉や窓に後付けできる補助錠です。扉や窓に2つ目の鍵を設置すると、侵入に時間がかかり侵入者が諦める可能性が高く、セキュリティ強化につながります。人物の動きを感知して光る、人感センサーライトも効果があります。

留守中は侵入者に狙われやすく、旅行や出張などで長期間自宅を留守にする場合は、新聞の配達などを一時的に止めておくと安心です。また、照明のタイマー設定などで、夜間に電気がつく設定にしましょう。タイマーの設定は電気工事士に依頼します。

防犯カメラは、不審者の姿や行動を記録できるだけでなく、犯罪の抑止にもつながります。防犯カメラに監視されている状態で、侵入するための作業をするのは難しいといわれます。ダミーの防犯カメラは、作動ライトが人感センサーで点灯するようにしましょう。

空き巣に入られた家は、驚くことに玄関の施錠をしていない家が多いと言われます。たとえ施錠していても、訪問者や宅配業者に対しては不用意にドアを開けてはいけません。相手が強盗に居直ることや、性犯罪者に豹変することもあるのです。

まず、ドアスコープやインターホンなどで、相手の服装や素性を確認します。開錠する前に、「お父さん、荷物が届いたわよ」「お兄ちゃん、荷物が届いたわよ」などと、一人でいることを悟られないように、奥へ向かって声を掛けてからドアを開けます。

素材で作られているため、さまざまな方向からの衝撃を緩和できるのがポイントです。

素材で作られているため、さまざまな方向からの衝撃を緩和できるのがポイントです。 ラアンテナが支柱に取り付けられていました。「アンテナは、避難の障害にならないよう設置している。専門業者はこの方法で設置するとどこのマンションでも問題は生じないと説明した。文句があるなら業者に言ってくれ」と、撤去する意思はありません。ベランダは区分所有者に専用使用権が認められていますが、アンテナの設置は「通常の使用に伴う保存行為」に該当しません。ベランダは、規約に定める共用部であることを説明して撤去いただきました。

ラアンテナが支柱に取り付けられていました。「アンテナは、避難の障害にならないよう設置している。専門業者はこの方法で設置するとどこのマンションでも問題は生じないと説明した。文句があるなら業者に言ってくれ」と、撤去する意思はありません。ベランダは区分所有者に専用使用権が認められていますが、アンテナの設置は「通常の使用に伴う保存行為」に該当しません。ベランダは、規約に定める共用部であることを説明して撤去いただきました。 ベランダに雪が積もっていると、災害発生時に隔壁を破って隣家へ逃げ込むことができません。隣家へ逃げ込むことが不可能な場合、ベランダに設置されている避難ばしごを利用しますが、利用できる状態になっていますか。

ベランダに雪が積もっていると、災害発生時に隔壁を破って隣家へ逃げ込むことができません。隣家へ逃げ込むことが不可能な場合、ベランダに設置されている避難ばしごを利用しますが、利用できる状態になっていますか。 あります。いざというとき、カバーが開かなければ逃げることはできません。

あります。いざというとき、カバーが開かなければ逃げることはできません。

と言えば長年石油トーブに依存してきましたが、近年は温暖化を防止するために化石燃料を使うことは控えなければなりません。

と言えば長年石油トーブに依存してきましたが、近年は温暖化を防止するために化石燃料を使うことは控えなければなりません。